Gli incandescenti riots americani di questi giorni non fanno che perpetrare una storia di esclusione razziale mai risolta, incastonata in una cultura della differenza mai introiettata. La ennesima morte nera non è che la traccia di un razzismo egemonico che colpisce il colore della pelle, sintagma pregiudiziale a cui anche l’arte ha dovuto far fronte fin dal lontano Renaissance Harlem, movimento artistico-culturale afroamericano nato negli anni Venti in Usa per la valorizzazione della «Black Identity».

Legato al contesto contemporaneo è stato, infatti, l’avvicendarsi di battaglie culturali per integrare l’arte afroamericana all’interno di un Art System forgiato ad uso e consumo dei bianchi, possibilmente di sesso maschile e di genere etero. Nonostante ciò, molti artisti afroamericani, tra gli anni Sessanta e Settanta, per la resilienza espressiva e per la spinta del fondamentale Black Arts Movement (legato al Black Power e al Black Panther Party) originato a Harlem ad opera dello scrittore e attivista LeRoi Jones in seguito all’assassinio di Malcolm X nel 1965, contribuirono alla diffusione della cultura afroamericana. Su un piano allargato, questo affermarsi fu anche merito della creazione di programmi di ricerca sullo studio della «Black Culture and Society» nelle università degli Stati uniti. La stessa scossa dei movimenti di liberazione femminista ebbe profondi risvolti nell’ambito del discorso sulla «Black Female Subjectivity», in quanto soggettività subalterna (accorpata o alla comunità nera o alla questione femminile). Il dibattito politico prese spunto sia dalla riflessione critica della scrittrice Bell Hooks in alternativa ai discorsi mainstream occidentali, sia dal «Black Feminism», sia attraverso organismi come «Third World Women’s Alliance e National Black» e anche grazie all’attivismo di leader come Angela Davis. Questo è il landscape fervente, da cui partono i rizomi che dischiudono spiragli in un mondo dell’arte americano sostanzialmente conformista e puritano, filigranato da un razzismo sistemico che fa fatica, esso stesso, ad aprirsi totalmente all’Altro.

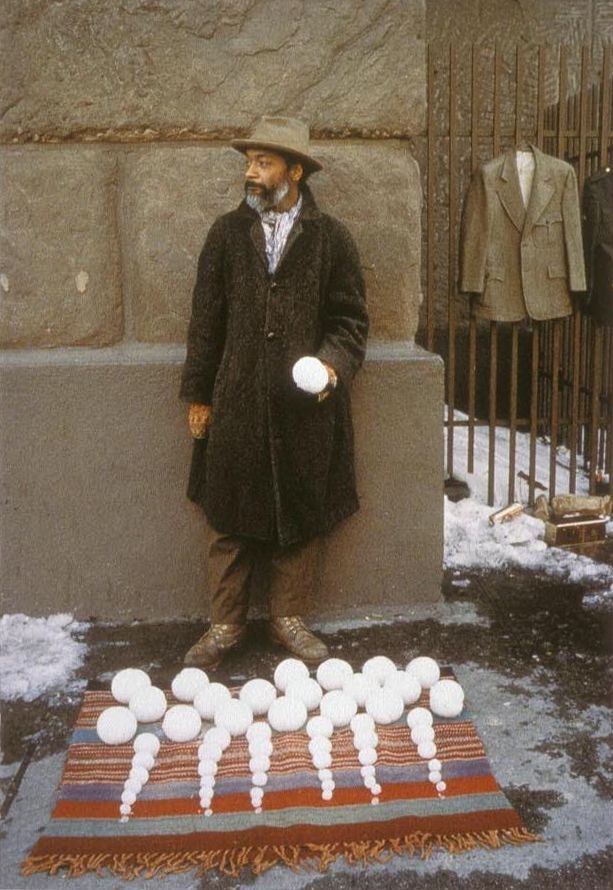

È solo negli anni Novanta che, attraverso il pensiero liberal, viene adottato il luccichìo del politically correct: in nome dell’ostentato multiculturalismo, si attinge ad artisti afroamericani: negli ultimi decenni vengono plasmati in star internazionali assolute, soprattutto sull’onda della frenesia di mercato. Ed è questo processo che racconta, in sintesi, l’oscillazione vertiginosa della carriera di David Hammons (Springfield, 1943) la cui radicalità di pensiero e la devianza comportamentale sono le tattiche di attacco al potere dell’Art System e del mercato. Rappresentano anche un concettualismo sovversivo e una critica sociologica, addentellati all’essenza Blackness. L’adesione al Black Panther Party lo dirige verso strategie di provocazione, come nella iconica performance Bliz-aard Ball Sale (1983), eseguita a Cooper Square nella Lower Manhattan. Hammons vende palle di neve di varie dimensioni: attraverso l’aleatorietà dell’azione allude alla preclusione con cui è governata la scena artistica.

Soprattutto nelle successive performance Hammons porta all’estremo la sregolatezza e l’ elusione, chiavi concettuali di azioni come Shoe Tree (1981) in cui l’artista lancia 25 paia di scarpe da ginnastica sopra la scultura pubblica di Richard Serra T.W.U del 1980, situata a Tribeca; o anche di Pissed Off (1981) in cui, abbigliato con un dashiki, orina sulla scultura di Serra per evidenziare il parametro razziale dell’epoca che misura la distanza istituzionale tra l’hipster Hammons e il conclamato Serra. E, per sostenere la causa, realizza la sua epocale Afro-american Flag (1990) che finisce per rappresentare l’emblema della sua comunità. Oggi Hammons è – nel gotha del mercato – un indiscusso genio. Identico è stato il processo di esclusione/inclusione per la straordinaria Lorraine O’Grady (Boston, 1934), artista concettuale che «mastica» le problematiche della diaspora e dell’ibridazione culturale, partendo dalla sua propria condizione.

La sua azione comportamentale più eclatante, attuata negli anni Ottanta, sconfina nel suo doppio, M.lle Bourgeoise Noire o Miss Black Middle-Class, una reginetta di bellezza di origini caraibiche: una parodia di lei stessa, persa nella sua giovinezza, alla ricerca del sé.

Non meno esplicativa è la ricerca di Lorna Simpson (Brooklyn, 1960) impegnata nel ribaltamento della cosiddetta «fotografia documentaria». Molti suoi lavori si concentrano sui termini entro i quali il corpo delle donne black è stato storicamente codificato, secondo le modalità della ghettizzazione e discriminazione.

Fin dall’Ottocento, in base a devianti teorie sulle differenze etniche, le donne nere sono state sottoposte a un’osservazione coercitiva attraverso pratiche di schedatura, anche fotografica. Voltare le spalle, negare il proprio volto era diventata una prassi per sottrarsi allo sguardo voyeuristico che Simpson assimila allo sguardo patriarcale. Molti dei suoi cicli, dunque, rappresentano immagini di spalle. E fra le «Black Star» che riempiono il panorama internazionale non può sfuggire il peso e il pensiero di artisti come Theaster Gates, Arthur Jafa, Glenn Ligon, Kara Walker, Adrian Piper, Rene Green, Carrie Mae Weems, Mark Bradford, Nick Cave, Faith Ringgold e molti altri, così come le grandi mostre che sulla soggettivazione nera sono state realizzate nel corso degli anni, non ultima Soul of a Nation: Art in the Age of Black Power alla Tate Modern (2017).