Pubblicato 3 mesi faEdizione del 15 giugno 2024

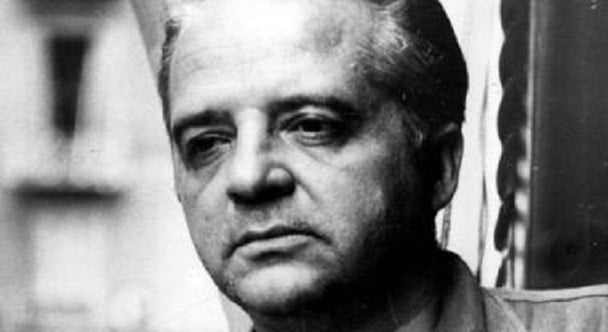

Grazie all’editore partenopeo Roberto Nicolucci prosegue la ristampa delle opere di Luigi Incoronato (Montréal 1920/Napoli 1967). Dopo il romanzo d’esordio Scala a San Potito ripubblicato nel 2022 con il romanzo autobiografico Le pareti bianche, uscito postumo nel ’68, ecco un nuovo titolo Compriamo bambini riedito nelle ultime settimane e presentato a Napoli nel Salotto Letterario «Le Zifere». La figura di Incoronato è indubbiamente poliedrica. Partigiano, scrittore, giornalista, insegnante, è un esponente eminente della narrativa meridionale del dopoguerra. Una vita breve e intensa, col tragico epilogo del suicidio. Un male profondo, inesorabile, che ha lacerato la sua psiche già angosciata. Isolato...