Pubblicato 5 mesi faEdizione del 9 aprile 2024

Cristina Piccino, Roma

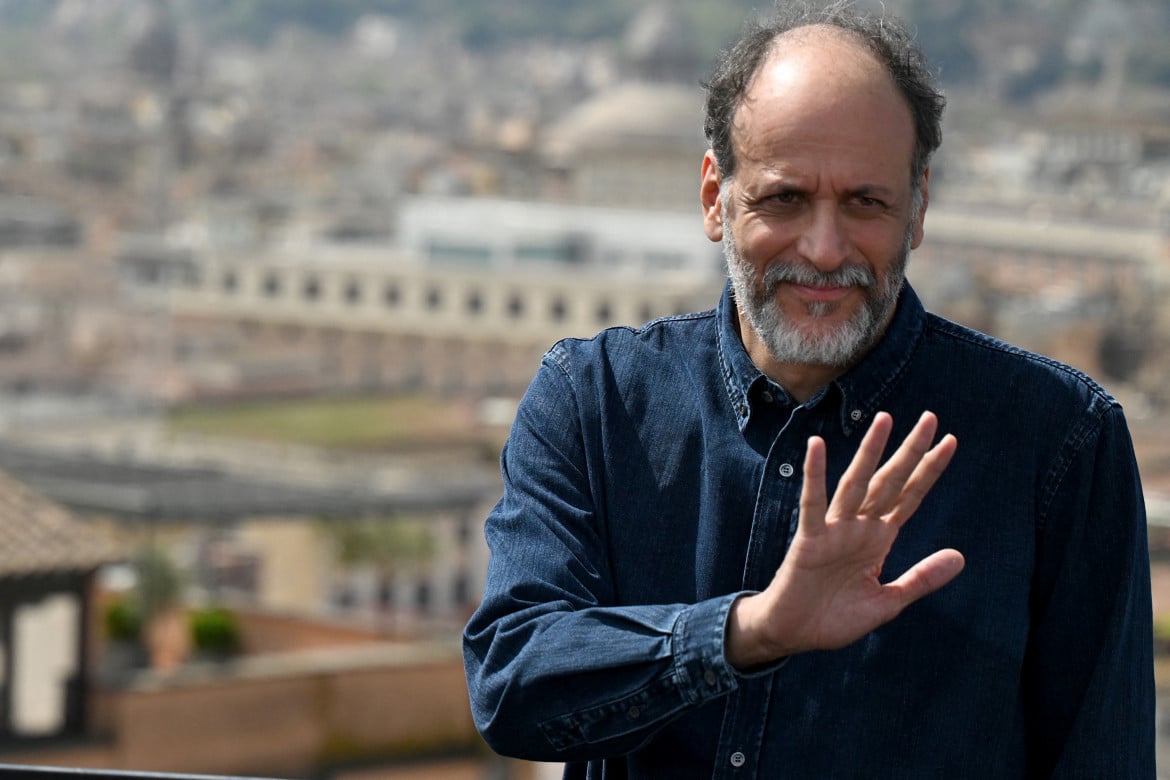

Una partita di tennis e il racconto di tre esistenze. Ogni colpo è un frammento di vita, di amore, di occasioni perdute. Avanti e indietro nel tempo, col respiro di un movimento che fra le geometrie delle racchette e dei corpi sul campo intesse desiderio, erotismo, conflitto. Tashi Duncan (Zendaya), Patrick Zweig (Josh O’Connor), Art Donaldson (Mike Faist) portano il tennis in sé, qualcosa più che il sogno di essere campioni, la cartografia di sé stessi. Challengers è il nuovo film di Luca Guadagnino, rimasto impigliato nello sciopero di Hollywood – doveva essere l’apertura di Venezia 2023 – esce in...