Un giardino, un villaggio, un interno domestico: sono questi i mondi ordinari, circoscritti, in cui risuonano, esatte, le parole pronunciate quasi sottovoce da Louise Glück nei suoi brevi versi, intensi oltre l’apparente semplicità. La sua lingua ha la leggerezza del debole vento che spira sul New England nella bella stagione, e insieme la sicurezza di una maestria, semplice e disadorna, ma densa di sentimenti profondi, che portano all’animo umano partendo dalle piccole esperienze quotidiane, da un aneddoto personale o familiare.

E mentre si racconta e compone la sua biografia in versi, Glück dipinge raffinati studi della psiche, invitandoci a partecipare, a riempire quei vuoti nel suo dire, talvolta ellittico e enigmatico, aperto su mondi metafisici, lontani dall’ordinario in cui si svolgono le sue storie.

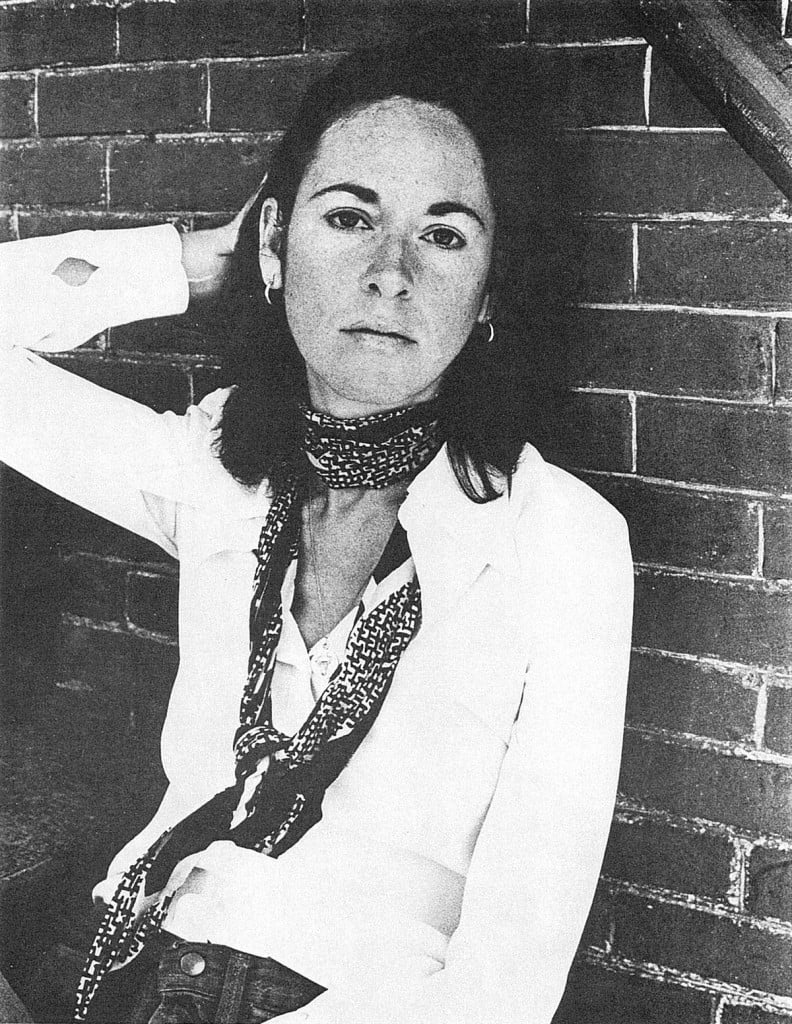

NATA A NEW YORK il 22 aprile 1943 da una famiglia di origini ebraiche, Glück prese il cognome dal padre, immigrato dall’Ungheria, che collaborò alla produzione di uno speciale trincetto inventato dal cognato, «X-Acto». Crebbe a Long Island, poi abbandonò gli studi superiori e il college perché affetta da anoressia, che curò con l’analisi: «volevo essere solo anima, punendo il corpo», ha scritto.

In uno dei suoi libri più belli, il poemetto in 54 poesie intitolato L’iris selvatico (1992), siamo in Vermont, nel suo giardino e, lei, la giardiniera, si muove fra i suoi fiori e le sue piante, al mattino e all’ora del vespro, oppure nelle notti stellate e al chiaro di luna. Con lei ci sono il marito John e il figlio Noah, esclusi dal particolare rapporto che Louise stabilisce con la natura trasformandola in un mondo parlante, un mondo dove s’intrecciano conversazioni sulla vita e sulla fugacità dell’esistenza. I suoi interlocutori sono i fiori e l’indifferente Dio creatore di imperfette specie, tormentate dal male di vivere e dall’aspirazione all’eternità.

Nella prima poesia l’iris selvatico narra la sua nascita («Alla fine del mio soffrire / c’era una porta … È terribile sopravvivere / come coscienza / sepolta nella terra scura»); nell’ultima udiamo la voce elegiaca dei gigli che, alla fine dell’estate e della breve stagione dei fiori, racconta il terrore della morte e la gioia di avere vissuto. Le loro parole si confondono con quella di Louise e il giardino diviene così lo specchio del tempo breve dell’esistenza: sua e dell’umanità, da quando un Dio insensibile alla sua sorte l’ha cacciata dal Paradiso terrestre. La giardiniera rimprovera in toni colloquiali questo «padre irraggiungibile» che ha lasciato le sue creature sole in un giardino-replica dell’Eden («Lasciati soli/ ci esaurimmo a vicenda… facemmo a turno/ a lavorare nel giardino»). Dio, o forse i fiori trasfigurati in metafisiche presenze, le rispondono che agli esseri umani «occorre insegnare ad amare / silenzio e oscurità».

IL GIARDINO DI CASA è diventato così un luogo spirituale dove Glück inscena e indaga il mistero della vita. Ripeterà questi temi in altri memorabili libri, dove trattando di amori e di perdite nei suoi trascorsi di donna contemporanea fa intravedere mondi metafisici oltre gli ambienti quotidiani in cui si muove con la sua inconfondibile voce: sommessa, quasi bisbigliata.

Fin dal primo dei suoi numerosi libri in versi, Firstborn (1968), questa voce è stata la sua ‘firma’. Con il secondo volume, The House of Marshland (1975) entra nella scrittura una pratica ricorrente di Louise Glück: il recupero di figure mitologiche in cui lei si rispecchia per raccontare storie familiari e coniugali. In Medowlands del 1996, la rottura del matrimonio è esplorata sullo sfondo del mito classico di Ulisse e Penelope. In Vita Nova (1999), uno dei vertici della sua poesia, nel meditare sulle conseguenze di un amore finito, si muove tra evocazioni mitiche e vissuto soggettivo portando in scena Didone e Enea, Orfeo e Euridice e Pia dei Tolomei. Sullo sfondo si avverte l’ombra della trama dantesca cui allude il titolo, il tema di un amore perduto e la sua metamorfosi in forma lirica.

In Averno del 2006 (di cui parla in questa pagina il traduttore di Glück) il mito di Demetra e Persefone offre alla poetessa, ormai sessantenne, un’altra trama collaudata su cui innestare la sua storia di figlia e madre, di donna ferita che nella poesia ha trovato un riscatto.

LE POESIE, HA DETTO, «sono autobiografia e commento, l’alternarsi metronimico di aneddoto e risposta all’aneddoto». Più che altrove, nella sua nona raccolta, The Seven Ages (2001), il commento all’aneddotica familiare e personale entra nella scrittura coprendo un arco temporale amplissimo: da un immaginario stato pre-natale, a un altrettanto ipotetico tempo, oltre l’esistenza terrena.

Al centro cinque momenti: l’infanzia, l’adolescenza, la gioventù e la stagione dell’amore, la mezza età segnata dalla separazione dal marito e la vecchiaia, ancora distante, ma già oggetto di riflessione. Sono le fasi della vita, del pellegrinaggio terrestre di ogni essere umano secondo Agostino, cui allude il titolo del volume con quella cifra sacra di ascendenza biblica: un ciclo completo, una totalità, un ordine e una perfezione destinati a rimanere obiettivi utopici.

Il riaffiorare disordinato di memorie e aneddoti tipico della scrittura di Glück non propone neanche qui un sistematico percorso, ma offre quella sua affascinante ossessione per il commento ai fatti della vita, e il desiderio sempre inappagato di conoscenza di un io che non smette di fare bilanci. In questa sua visione si insinua anche sempre la figura del poeta, di quell’autobiografico «dreamer», o «winged obsessive», capace di ritrasformare in sogni realtà e ricordi.

Anche Ararat del 1990, fra i suoi libri più apprezzati, si svolge su temi familiari e la morte del padre offre l’occasione per scavare nei sentimenti.

QUASI VENTI ANNI DOPO, gli stessi temi tornano in A Village Life (2009), che la critica considera sperimentale di nuovi modi espressivi: i versi si allungano sulla pagina e la narrazione assume i caratteri del romanzo, mentre ricostruisce la vita di un villaggio mediterraneo, forse in Italia.

Così, con i suoi long poems, Glück ha aggiornato quella meditazione metafisica sullo sfondo di ambienti ordinari, che corre ininterrotta dalla prima poetessa americana in età coloniale, Anne Bradstreet, a Emily Dickinson, a Wallace Stevens, a Theodore Roethke e a Charles Wright.