Al richiamo di una nuova centralità del lavoro dopo anni di “oscuramento teorico” e “invisibilità politica” con i connessi effetti sociali, esistenziali, cognitivi, sottolineati dal recente articolo di Laura Pennacchi, va aggiunta la riflessione di Landini che ha denunciato il “disprezzo del lavoro”

Tale da “mettere a rischio anche la tenuta della democrazia”. Pennacchi auspica una “riconcettualizzazione del lavoro stesso”, anche sul piano filosofico, e sottolinea le responsabilità del messaggio anti-umanista e anti-universalista espresso dal postmodernismo. Più che seguirla in questa direzione, parto dal tema delle “manifestazioni di rabbia e risentimento” che prendono lo spazio dei conflitti sociali. Pennacchie cita Hegel a proposito della “plebe” e a me vengono in mente le pagine sulla “lotta per il riconoscimento” nel rapporto signoria/servitù. Il servo ha bisogno del signore per la sua sussistenza, ma anche il signore ha bisogno del servo per il suo lavoro. In questa complessa dialettica gioca un ruolo fondamentale la “paura” reciproca.

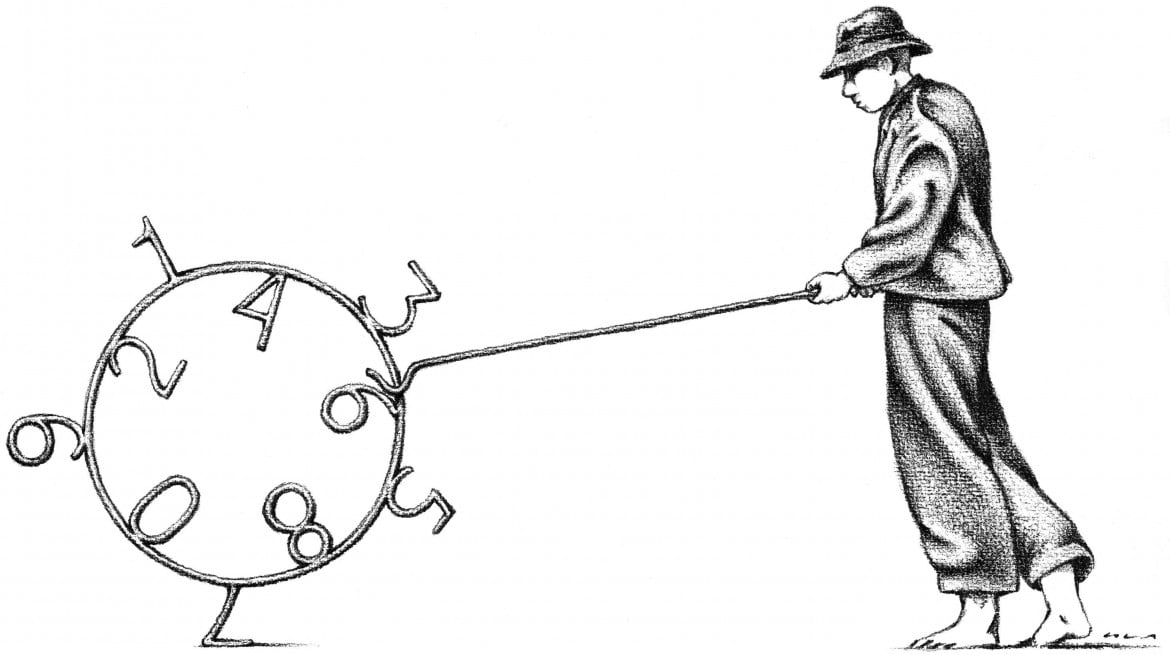

Per decenni il conflitto fra capitale e lavoro ha seguito questo schema ed ha avuto effetti produttivi, ma oggi da parte del signore la paura è superata, e non perché abbia seguito un’efficace terapia psicoanalitica. Sono i lavoratori dispersi spazialmente, dotati di diritti e tutele incerti e differenziati, deprivati di potere, in molti casi ricacciati nella povertà, che vivono nella precarietà e nella disoccupazione o ne subiscono il ricatto a sperimentare la paura. E il lavoro flessibile finisce per smarrire la sua capacità di “formazione” della coscienza e del carattere individuale.

Non c’è dubbio che tutto questo sia il risultato di una colossale offensiva sociale, politica, culturale – quella lotta di classe dopo la lotta di classe di cui parlava Luciano Gallino – e non c’è dubbio che le innovazioni tecnologiche, dall’introduzione dei microprocessori nel 1968 alla robotica, all’intelligenza artificiale abbiano trasformato le catene della produzione e del valore.

Non dovremmo però cadere nel determinismo tecnologico, pensare che ci troviamo in una “gabbia d’acciao” che inibisce il conflitto sociale strutturato e dunque ogni possibilità di ridare valore e potere ai lavoratori e di cambiare il lavoro. Nelle nuove tecnologie si trovano anche possibilità di liberazione del lavoro; esse si trasformano in un “potere estraneo” sui lavoratori se si lascia il capitalismo seguire la sua intrinseca logica funzionale. In piena pandemia l’offensiva contro il lavoro riparte – in Italia si colgono segni come l’estenuante riproposizione della flexecurity mentre esponenti del più rozzo paleo-liberismo guadagnano posizioni decisive – nel campo a cui i lavoratori dovrebbero guardare il silenzio è imbarazzante. Per dirla brutalmente: ho l’impressione che gran parte del personale politico del Pd e del M5S non si ponga questi problemi, mentre molto sindacalismo pare rassegnato a limitare qualche danno qualche vantaggio in un quadro senza alternative.

Perché il lavoro riprenda il centro della scena occorre che si attivino energie intellettuali e politiche, per mettere a fuoco non solo la dimensione macroeconomica ma anche quello che avviene nell’interno dei luoghi e dei non luoghi del lavoro, nel tempo di lavoro che è mutato e ormai si intreccia con il tempo “libero” in un continuum multidimensionale. Mi permetto due modesti suggerimenti.

Congedarsi da Hannah Arendt e dai suoi epigoni. Il suo pensiero ha influenzato molto la sinistra riformista e radicale, ma la sua concezione del lavoro come processo biologico, impolitica attività quasi-animale estranea all’autentica praxis umana, e la sua visione dell’avvento dell’animal laborans come precondizione del totalitarismo, si è rivelata nefasta.

Riprendere e innovare le analisi dei processi produttivi, coglierne la dimensione cooperativa e scientifica – lo sviluppo dell’“individuo sociale” e del general intellect – e la loro estraneazione, indagare i rapporti di potere che si dispiegano al suo interno.

E qui il punto di partenza non può che essere la critica di Marx, la sua visione dei rapporti di sfruttamento sotto l’apparenza dello scambio fra uguali, del lavoro come “inquietudine creatrice” e del tempo libero come “vera ricchezza”.