Il viaggio di Linda Polman inizia a Evian, nell’estate del 1938, durante la conferenza voluta da Roosevelt per affrontare la situazione dei profughi, principalmente ebrei che cercavano di fuggire da Austria e Germania dove i nazisti preparavano il genocidio, ma che nei fatti non ebbe alcun esito significativo, e si conclude sull’isola greca di Lesbo, dove l’Europa stipa in campi non degni di un essere umano decine di migliaia di uomini, donne e bambini. In Gente di nessuno (Luiss, pp. 266, euro 20, traduzione di Olga Amagliani e prefazione di Francesca Mannocchi), il libro della coraggiosa giornalista investigativa olandese, non c’è alcun paragone o confronto diretto tra epoche e realtà profondamente diverse, ma la drammatica consapevolezza che le retoriche dell’esclusione e del rigetto non sembrano essersi modificate di molto lungo un arco temporale di più di ottant’anni e che, soprattutto, l’Europa democratica edificata sul «mai più» rispetto agli orrori dello sterminio e della guerra, ha assunto le proprie odierne sembianze anche attraverso le forme e l’attitudine che ha mostrato nei confronti di rifugiati e migranti.

Il suo libro descrive quasi un secolo di storia europea alla luce delle politiche verso migranti e rifugiati: si può dire che l’Europa si è andata definendo unitariamente anche in base al modo in cui si è chiusa al resto del mondo?

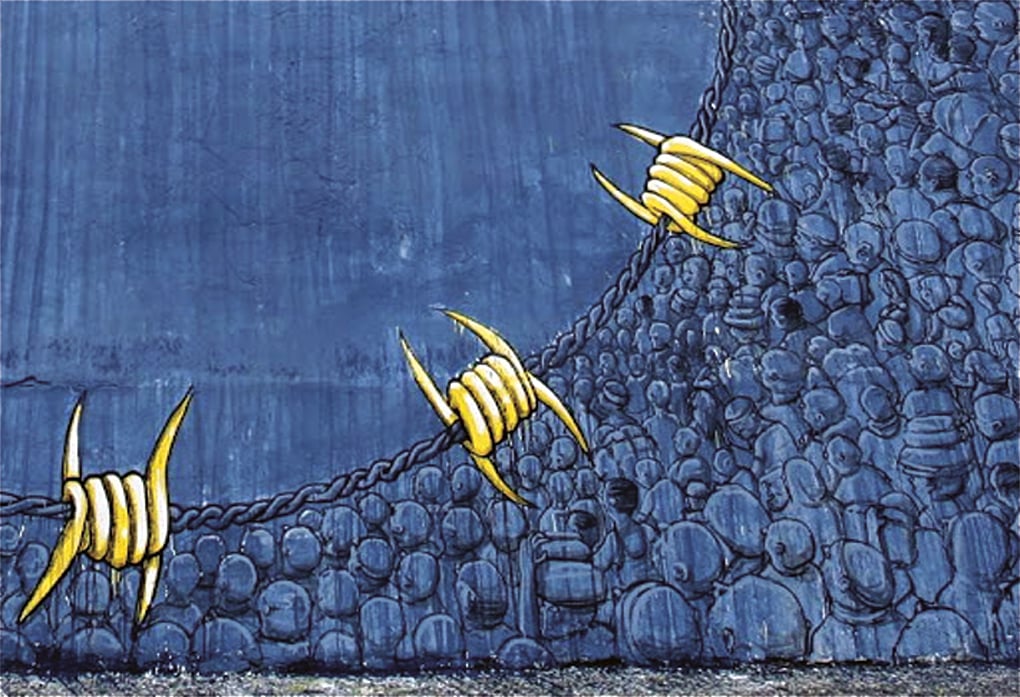

Il risultato della mia ricerca è decisamente triste. Quando la Cee divenne l’Unione europea nel 1993, prevalse la paura che con la scomparsa delle frontiere interne gli intrusi indesiderati e senza visto potessero giungere in tutta Europa. L’accordo di Schengen sulle frontiere aperte all’interno dell’Europa si è basato sulla chiusura di quelle esterne. Il che, per un territorio che come quello della Ue conta 9mila chilometri di frontiere terrestri e 44mila di frontiere marittime, è un’illusione. Eppure, i Paesi membri hanno investito centinaia di milioni di euro per blindare questi «confini».

La storia che racconta si apre con la conferenza sui «rifugiati» di Evian del 1938. Allora si trattava degli ebrei in fuga dalla Germania e dall’Austria, eppure gli argomenti evocati per non aprire le frontiere erano, in modo davvero sinistro, molto simili a quelli odierni: la potenziale pericolosità di chi arrivava, la sua estraneità ai valori nazionali, la possibile concorrenza con i locali per i posti di lavoro…

Sì, e non si deve dimenticare un altro argomento usato a Evian: il «fattore attrazione». Un tema che ritorna costantemente, e fino ad oggi, nell’atteggiamento verso i rifugiati. All’epoca, non soltanto i governi degli altri Paesi non si pronunciarono contro il trattamento degli ebrei nella Germania nazista perché non desideravano far arrabbiare quello che era un loro partner commerciale, ma vollero anche impedire a più ebrei possibile di attraversare i propri confini. In una stagione nella quale cresceva l’aggressività verso gli ebrei, specie nell’Europa centro-orientale, dominava l’idea che se gli altri Paesi si fossero mostrati troppo accoglienti con gli ebrei tedeschi e austriaci, ne sarebbero arrivati milioni dal Est. Allo stesso modo, i timori per il «fattore attrazione» determinarono il modo in cui nel 1951 si arrivò alla definizione dello status di rifugiato riconosciuta internazionalmente: si trattava di un diritto a cui potevano ambire solo un gruppo molto limitato di persone etichettate come «rifugiati politici». Tutti coloro che non rientravano in quella categoria, malgrado fuggissero da minacce violente, fame o povertà d’ora in avanti sarebbero stati indicati come «migranti illegali» o «cercatori di fortuna». E anche il modo nel quale la Ue ha sviluppato in questi decenni la sua «politica di contenimento» è stato in larga parte improntato al «fattore attrazione». Nel 2017 il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmerman ha visitato il «campo profughi» di Lesbo – secondo Human Rights Watch i campi greci «non sono adatti nemmeno per gli animali» – e ha dichiarato che nonostante «i problemi» i rifugiati dovevano rimanere lì perché trasferirli in un posto migliore avrebbe «inviato un segnale sbagliato e avrebbe causato una nuova ondata di migranti».

[do action=”citazione”]Tra gli argomenti usati a Evian per non accogliere gli ebrei in fuga c’era anche il «fattore attrazione». In una stagione nella quale cresceva l’antisemitismo specie nell’Europa centro-orientale, dominava l’idea che se gli altri Paesi si fossero mostrati troppo accoglienti con gli ebrei tedeschi e austriaci, ne sarebbero arrivati milioni dall’Est. L’atteggiamento verso i profughi è rimasto lo stesso[/do]

Se gli ebrei minacciati dalla politica del Terzo Reich trovarono le porte chiuse, durante la Guerra fredda l’Europa e gli Usa accolsero molti rifugiati in fuga dai Paesi dell’Est e sopratutto gli americani aprirono a centinaia di migliaia di «anticomunisti affidabili» provenienti da quelle regioni o riconsegnarono a Stalin i cittadini sovietici che alla fine del conflitto si trovavano in zone controllate dagli alleati. L’atteggiamento verso i rifugiati ha tradotto via via il clima politico dell’epoca?

Truman e Churchill firmarono nel 1945 un accordo con Stalin. Tutti i cittadini sovietici che erano ancora nelle zone alleate, ex prigionieri di guerra o lavoratori forzati, avrebbero dovuto essere rimandati in Urss. Ben cinque milioni di persone furono costrette a partire con la forza: si stima che al ritorno in patria il 20% sia stato giustiziato o deportato in Siberia dopo essere tornato a casa. In seguito, durante la Guerra fredda, tra il 1950 e la caduta del Muro di Berlino, circa 13 milioni e mezzo di europei emigrarono o fuggirono dall’’Est verso l’Europa occidentale. Il culmine di queste fughe si registrò nel 1956 quando l’Unione Sovietica invase l’Ungheria e ben 200mila ungheresi fuggirono, principalmente verso l’Austria. Tra le prime cose che fece la Ue al momento della sua nascita, fu dichiarare «sicuri» la maggior parte dei Paesi dell’Europa orientale, in modo che i rifugiati potessero essere rimandati lì. Il tempo degli «eroi della resistenza anticomunista» era finito.

[do action=”citazione”]Nel 2017 il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmerman ha visitato Lesbo – secondo Human Rights Watch i campi greci «non sono adatti nemmeno per gli animali» – e ha dichiarato che i rifugiati dovevano rimanere lì perché trasferirli in un posto migliore avrebbe «inviato un segnale sbagliato e avrebbe causato una nuova ondata di migranti».[/do]

Ancora alla fine degli anni ’70, si pensi al caso dei boat people vietnamiti, l’opinione pubblica continentale non sembrava propensa – forse con l’eccezione dei Paesi che avevano posseduto un impero coloniale – ad appoggiare politiche di chiusura nei confronti di migranti e rifugiati. Quando sono cambiate le cose?

I rifugiati vietnamiti rappresentano un caso eccezionale. Non ci furono dibattiti o discussioni su chi fosse un «vero rifugiato» e chi no. Era il 1979, americani e europei si sentivano bene con se stessi perché avevano salvato quei deliziosi vietnamiti, vittime di quella terribile guerra a cui avevamo assistito tutti in tv e contro la quale avevamo cantato canzoni di protesta sulle note di Bob Dylan e Joan Baez. Così, tutti e 900mila furono accolti e ottennero la cittadinanza nei diversi Paesi d’Europa, negli Stati Uniti, in Canada e Australia. Non so quando e se l’opinione pubblica ha cambiato opinione. So che quando arrivarono i vietnamiti, un nuovo tipo di rifugiato stava iniziando a raggiungere i nostri Paesi. L’Europa stava perdendo le sue colonie. Prima Parigi: dal 1954 con l’Indocina francese, il Marocco, la Tunisia e quindi l’Algeria. Nel 1957 Londra perse il Ghana e tra il 1960 e il 1964 ben 17 colonie britanniche raggiunsero l’indipendenza. Nel 1972 gli asiatici furono espulsi dall’Uganda, ex protettorato britannico, da Idi Amin e raggiunsero il Regno Unito. I Paesi bassi persero le Indie orientali olandesi nel 1949, seguite dalla Nuova Guinea nel 1962. A partire dal 1961, centinaia di migliaia di cittadini portoghesi arrivarono in Portogallo dall’Angola e dal Mozambico, impegnati nella lotta per l’indipendenza. Milioni di persone sono fuggite da tutti quei Paesi e hanno contribuito a rendere l’Europa quel crogiolo multiculturale che, anche grazie all’arrivo di tanti altri dopo di loro, è oggi.

Lei paragona la «neolingua» con la quale in «1984» George Orwell descriveva il modo in cui uno Stato totalitario cercava di controllare i pensieri dei suoi cittadini, con le retoriche anti-migranti che dominano la politica europea. Quale ruolo gioca oggi questo vocabolario della paura e del rigetto?

Un esempio importante di «neolingua», sia politica che mediatica, è il mescolare i termini «migranti» e «rifugiati», per poi gettarli insieme nel mucchio degli «illegali». E incolparli per tutti i problemi dell’Europa, ora anche per il Covid-19 che, ad esempio, secondo il premier ungherese Victor Orbán è stato portato nel suo paese dagli «immigrati illegali». Non ci dicono mai che la maggior parte delle persone che vengono definite come «migranti» o «migranti illegali» sono in realtà dei «veri rifugiati». Provengono da paesi come la Siria, l’Afghanistan, l’Iraq, il Sudan, l’Eritrea, la Somalia ecc. E hanno buone probabilità di ottenere lo status di rifugiato in Europa. In questo senso, la «neolingua» è semplice, chiara e potente. I politici non smettono di avvertirci che uno «tsunami di migranti illegali» distruggerà il nostro stato sociale, i nostri valori nazionali e la nostra libertà. Nel 1946 George Orwell pubblicò il saggio La politica e la lingua inglese nel quale spiegava che «il linguaggio politico è progettato per far sembrare le bugie veritiere e gli omicidi rispettabili e per dare un aspetto di solidità al vento». Per lui si trattava di uno strumento utilizzato da coloro che detengono il potere con l’intenzione di nascondere la verità. Oggi, la deportazione forzata dei rifugiati nei Paesi in cui la loro vita è in pericolo si chiama «emigrazione artificialmente stimolata». Ne Le origini del totalitarismo Hannah Arendt spiega che «per ogni regime totalitario il soggetto ideale non è il nazista o il comunista convinto, ma è l’essere umano che non riconosce più la differenza tra verità e falsità».