Non potevano protestare: «Ho fame!». Impensabile, poi, scriverlo a casa: lo proibivano, censuravano, occhiuti, le lettere, per timore dello scandalo umanitario. La fame dovevano subirla in silenzio, e inventare giri di parole quando riportavano il loro dolore, la bramosia di cibo sulle righe di un foglio di carta macchiato dal fango, nel campo di prigionia. Il governo austriaco non voleva si sapesse che i suoi prigionieri di guerra languivano per la denutrizione, e le loro pance gridavano, mentre i loro cervelli in silenzio arzigogolavano intorno alle perifrasi per poter nascostamente comunicare ai cari rimasti in patria le richieste d’aiuto, nell’oltraggio della prigionia, della battaglia perduta.

Il governo dell’odiato Nemico storico degli Italiani non sapeva di un orecchio sensibilissimo in ascolto, camuffato da Inquisitore. Un fedele ma generoso suddito austriaco, viennese di facoltosa famiglia ebraica, intelligente, coltissimo, uno dei più grandi linguisti, filologi e critici del Novecento, Leo Spitzer, che conosceva alla perfezione la lingua italiana e molti suoi dialetti, aveva ricevuto l’incarico delicato, e anche un po’ assurdo, di leggere e censurare in segreto i messaggi che i prigionieri inviano alle loro case. Questo altissimo interprete di testi letterari era obbligato a lavorare come un detective per denudare i messaggi cifrati, balbettanti, di soldati approdati all’inferno da ogni angolo oscuro di una nazione appena nata, che rischiava di naufragare nella guerra di trincea sanguinosa, snervante, violentissima.

Una parola tabù

Dopo la guerra Spitzer raccolse scientificamente, con «studio amoroso», una messe strepitosa di dati linguistici e li analizzò in un trittico che infine anche in Italia si sta via via pubblicando grazie all’impegno del Saggiatore: nel 1921 le Lettere dei prigionieri di guerra italiani, 1915-1918, curato nel 1976 da Lorenzo Renzi e tradotto da Renato Solmi, e riproposto in edizione aumentata nel 2016. L’anno dopo, nel 1922, Spitzer fece uscire Lingua italiana del dialogo (tradotto dal Saggiatore, a cura di Claudia Caffi e Cesare Segre, 2007); ma nel 1920 aveva già pubblicato un altro testo monumentale, Perifrasi del concetto di fame La lingua segreta dei prigionieri italiani nella Grande guerra, che un secolo dopo la stesura viene finalmente presentato anche nella nostra lingua (Il Saggiatore, pp. 622, € 42,00) in un’attentissima edizione a cura della stessa Claudia Caffi e nella traduzione filologicamente sostenuta di Silvia Albesano, alla quale si deve la recente scoperta, negli Archivi di guerra di Vienna, di un notevole Rapporto dello stesso Spitzer al governo austriaco intorno al proprio lavoro di censore.

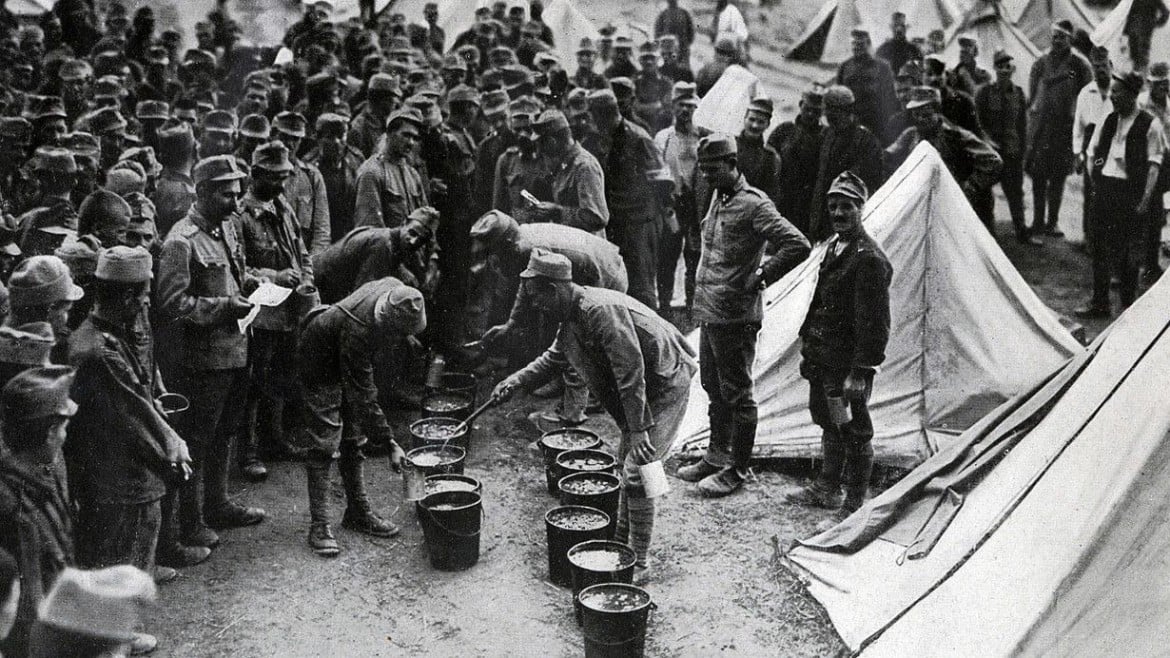

Le maschere della fame che urla, e deve quindi essere travestita con circonlocuzioni per ingannare la censura, fanno la sua comparsa già nel Rapporto. Nel teatro del Lager si lamenta quello che Piero Camporesi chiamò Il paese della fame: la brulicante folla di uomini semplici, senza nome, travolti da una voglia di cibo atavica, sconfinata, la stessa che Dario Fo mise in scena genialmente nel madornale grammelot del Mistero buffo. Le lettere dei prigionieri di guerra parlano di fame concreta: ma sullo sfondo c’è sempre quella cosmica dello Zanni che sogna e descrive a gesti, mugolando, la sua libidine, devastante e struggente, per un’immaginaria Polenta con cui riempire il vuoto abissale del proprio ventre.

Come nota Claudia Caffi, «se in Lingua italiana del dialogo il non dire è ascrivibile a forme di riguardo o di reticenza dovute a mosse strategiche o Tricks del parlante volti a convincere o sedurre l’interlocutore, nelle Perifrasi il non dire è una necessità crudele, che impone senza scampo un dire al posto di altro, nella ricerca di parole in codice (Deckwörter) che aggirino la parola tabù, “fame”». Il prigioniero di guerra ha già da combattere la sua battaglia solitaria con la difficoltà della lingua e della scrittura; quando scopre l’assedio dell’Occhio Vigile dell’Inquisitore si scatena «una sfida drammatica, fra l’aggiramento criptico dello scrivente e la decifrazione sempre più astuta del censore».

Da questo libro «di testimonianza», che Spitzer stesso percepiva come un laboratorio linguistico-antropologico attivato nel cuore dell’immenso «esperimento sociologico» messo in atto dalla guerra, sboccia la più raffinata sociolinguistica moderna, maturata in quella che Claudia Caffi definisce «dinamica plurima, che va dall’individuo alla comunità e viceversa, tra storia e presente, tra economia e ricchezza, anzi spreco e dispendio, tra logica e fantasia, tra necessità pratica e spinta creativa e ludica».

A Spitzer interessa soprattutto che l’ultima parola della guerra non sia la guerra stessa, e che la vita trovi un riscatto di fronte alla morte. Da una pronuncia dialettale all’altra, attraverso una lingua sgrammaticata ma genialmente creativa, i prigionieri inventano arditi camuffamenti protettivi, svettanti architetture verbali che mascherano la durezza del bisogno nell’evocazione fantasiosa del cosmo intero in cui si travestono i segni della fame: la «bava» del vento, la luna, le stelle, le cicale, le rane, gli animali feroci, e tutti i Santi del Paradiso…

In un segreto passaparola si declinano in codice temi e motivi comuni, che Spitzer classifica in un formidabile schedario ragionato. Tutti imparano per necessità un’arte dell’allusione, e fanno l’occhiolino al lettore per invitarlo a comprendere i silenzi, le negazioni, gli accenni all’onnipresente Innominata e al suo fedele compagno, Calogero Appetito: «Ora che si lavora la signorina F. si sente assai assai»; «Quanto male fa la Signora Slandrona a battermi ai fianchi non ne puoi là certo capire»; «In quanto a me la cintola f. baruffa sempre con i calzoni». Anche l’opera lirica riemerge nella memoria dei poveracci affamati: «Mi fa visita di spesso la Signorina Boheme»; «cui si può cantare la canzone “si muore disperato”» (il richiamo è alla Tosca); «quà chi non riceve pacchi va a cantare l’aria del Trovatore»; «cosi spero di non fare come la Fanciulla del Vesst, si ritornerò».

Oltre le tenebre

E per parlare nascostamente di mangiare si chiama in causa perfino Alessandro Magno, «perché il Magno è il suo cognome perché el iera un uomo grande». Ma come avverrà nel Lager di Primo Levi e nel gulag di Mandel’štam, soprattutto Dante soccorre chi sta per morire per un disperato digiuno. È il richiamo al conte Ugolino, nota Spitzer, «il motivo che supera tutti gli altri per numero di occorrenze e varianti»: «Con me c’è il Sigr. Ugolino, che tu non conosci ma che il babbo ricorda certamente».

Il «trittico italiano» è così completo anche nella nostra lingua: mai come oggi necessario e terapeutico. Si deve condividere l’auspicio con cui, facendo cenno a Classical and Christian Ideas of World Harmony, il capolavoro spitzeriano composto durante la seconda guerra mondiale, Claudia Caffi chiude la sua bella introduzione: «In questo presente di stordimento e di lamentele spesso “esagerate”, possa la grande sinfonia della fame dei prigionieri provenienti da tutte le regioni d’Italia aiutarci a scorgere, oltre le tenebre, l’armonia del mondo».