Jean Renoir licenzia Renoir, mio padre nel 1962. Inno al focolare domestico, questa biografia di figlio ricorda il tono sentimentale e la tempra morale di un film da lui girato undici anni prima, Il fiume, dove il tran tran fanciullesco di una famiglia inglese di stanza in India si svolge nell’atmosfera immota e religiosa di un ampio corso d’acqua. Chi voglia figurarsi il cicaleccio femminile che ha circondato il lavoro di Pierre-Auguste Renoir almeno a partire dal suo fortunato matrimonio con Aline Charigot non ha che da riandare alle immagini solari di quella famiglia, a quello stare insieme al tempo stesso tradizionale e aperto al mondo.

Adelphi ripropone il libro («Biblioteca», pp. 433, euro 22,00) nella stessa traduzione Garzanti del 1963, di Roberto Ortolani: peccato che non abbia integrato con un indice dei nomi ma, soprattutto, peccato per diversi refusi, non degni della casa editrice, che a volte intervengono persino quando si è voluti intervenire a ritoccare la vecchia traduzione. Un classico novecentesco dell’onestà come Renoir, mio padre non merita di essere sgorbiato.

Onestà, perché? Jean racconta insieme, l’una in modo esplicito l’altra implicito, due grandi vite generazionalmente concatenate, e lo fa con una totale mancanza di infingimenti ideologici, calandosi nel concreto delle esperienze e dei valori, vagliando e gustando nella scrittura gli effetti della memoria, sempre pronta a rimodellarsi sull’intervento di nuove sollecitazioni, quasi una biografia ‘in atto’. La gentilezza umanistica con cui egli fa rivivere le figure minime che avevano dato linfa al lavoro di Auguste è la stessa cui siamo abituati dai suoi film e dalla sua grande illusione di un mondo compartecipato. L’amore dell’ambiente, poi, viene calato nel vivo di una suprema esperienza percettiva, dove ogni robbia e ogni rosa hanno un nome e un cognome. Non è l’«occhio» di Monet, in cui la natura sprofonda vertiginosamente perdendo i suoi caratteri particolari, ma qualcosa insieme di più popolare e di più coltivato, un’attenzione all’integrità della forma, persino nel momento più impressionista, che infatti condurrà Renoir, molto per tempo, al recupero de visu di Raffaello e, più tardi (giusta l’osservazione di Clement Greenberg), a un pittoricismo di marca veneziana ottenuto paradossalmente per via «scultorea».

A governare la vita del pittore, racconta il figlio, è una filosofia del «turacciolo»: siamo costretti a seguire la corrente e guai ad opporvisi. Questa convinzione non è formulata in termini pregiudiziali, cioè piccolo-borghesi, ma indica una vasta intelligenza delle cose, che tiene Auguste lontano dall’avventurismo comunardo di diversi suoi compagni di strada e, soprattutto, dalla dispersione delle occasioni pubbliche. L’unica dispersione che Renoir si concedeva era nei confronti della famiglia (una famiglia, beninteso, allargata a modelle, domestici, amici, giovani ammiratori) e della ‘strada’. Ma qui, non di dispersione in senso proprio, si tratta: nelle pagine dove Jean descrive gli anni in cui il padre «si lasciò assorbire interamente dal villaggio di Montemartre», si succedono figure di fanciulle e piccini preda della povertà e della malvivenza; nell’aiuto che porta, Auguste trasferisce sempre i termini della sua vocazione, talché questo altruismo è al tempo stesso alimento necessario alla realizzazione di sé nella pittura.

Il turacciolo Renoir vede che intorno, e a Parigi soprattutto, comincia a imperare il cattivo gusto (la sua croce, oltre agli squarciamenti urbanistici di Haussmann, sono gli edifici falso-gotici di Viollet-le-Duc). Il prodotto in serie gli sembra la quintessenza di questa caduta: nella biografia, i ricordi del figlio insistono sul culto dell’artigianato – che è culto del Settecento – professato dal padre. Diversi i ‘quadri’ che descrivono l’amore del pittore per la tradizione dell’ebanisteria parigina, apprezzata non solo in Boulle, o in quell’altro, di cui non ricorda il nome, che «…era meglio! Boulle cadeva talvolta nel manierismo», ma anche in artigiani anonimi che tuttavia lasciano il loro piccolo segno personale. Sorprendente come un turacciolo possa tenersi fedele, in spirito, al vecchio mondo, che è il mondo, ancora, della sua infanzia e prima giovinezza, di quando aveva cominciato, lui nato a Limoges, come decoratore di porcellane, in alternativa alla ben più gloriosa carriera di cantante lirico allievo di Gounod; di quando la sua famiglia viveva in uno degli antichi stabili che ingombravano il quartiere del Louvre, poi spianati da Haussmann con l’integrazione delle Tuileries, e lui, ragazzino del popolo, riceveva i dolcetti dalla regina Amalia.

Sarebbe interessante avere più informazioni su come Jean ha composto il suo libro. La fotografia, attribuita a Bonnard, che lo ritrae in divisa militare accanto ad Auguste, evidentemente ‘mangiato’ dall’artride reumatoide ma ancora con il celebre sguardo dardeggiante, risale al 1916; alcuni mesi prima «un bravo tiratore bavarese» aveva ferito gravemente a una gamba Renoir figlio, il che gli diede l’opportunità di trascorrere lunghe ore accanto al vecchio padre (che sarebbe morto quattro anni dopo) nella casa parigina di boulevard Rochechouart. Jean, all’inizio, afferma di essersi più volte rimproverato di non avere pubblicato subito «tutto quello» che Auguste gli «aveva detto», ma adesso, trascorso quasi mezzo secolo, crede di avere fatto la scelta giusta, perché la giovinezza è materialistica mentre la vecchiaia dà modo di saggiare davvero quella che lui ritiene la vera funzione dei «grandi uomini», «lasciar cadere un po’ del nostro fardello di materia», «‘liberarci’, come direbbero gli indù». Ad esempio, Jean afferma che ammirava profondamente la pittura di Renoir, ma «era un’ammirazione cieca», in realtà «riusciva appena a intuire cosa può essere l’arte in generale».

Resta il problema di come il figlio abbia elaborato i ricordi del padre, in che modo cioè gli appunti presi, da giovane, nella seconda metà degli anni dieci, sulla oralità senile del pittore si rapportino infine alla sua coscienza matura (quando scrive il libro, il regista è ormai quasi settantenne), coscienza che attiva a sua volta una memoria più ‘vissuta’ degli anni trascorsi con Auguste, a partire dall’infanzia; senza contare la presenza partecipe, nella ricostruzione degli eventi, della tata Gabrielle, giunta ragazzina, in casa Renoir, da Essoyes, il paese natale di Aline, moglie del pittore, adorata. È proprio l’incrociarsi e sovrapporsi di diverse temporalità e tonalità della memoria a fare di Renoir, mio padre una biografia aperta, basculante, priva di quell’archittettura a tavolino propria del genere anche nei suoi esempi migliori, penso alla Storia di Picasso di Antonina Vallentin. E necessariamente, leggendo le pagine di Jean sul rapporto del padre con la natura, con il motif, scorrono davanti ai nostri occhi le immagini ‘aleatorie’ di Partie de campagne, il film con cui egli aveva voluto rendere omaggio all’estetica impressionista, scommettendo, quanto sperimentalmente!, sulla sua ‘tenuta’ in un linguaggio così contrastante.

Chi è appassionato ai profili psicologici delle grandi personalità dell’epoca di Auguste, chi ha come livre de chevet La storia dell’impressionismo di John Rewald o Le memorie di un mercante di quadri di Ambroise Vollard troverà nella biografia di Jean il materiale che cerca; ma anche un genio particolare nel ‘tagliarlo’ secondo gli scopi narrativi, quasi si trattasse di personaggi che prendono fisionomia staccandosi dalla scena di gruppo, per poi rientrare nei ranghi pur conservando profondità di campo, esattamente come nel canonico piano-sequenza de La regle du jeu, di cui del resto il libro condivide anche il piglio di «dramma allegro». Di personaggi ce n’è a iosa, noi scegliamo proprio Vollard, che nei ricordi della tata Gabrielle spunta sulla Butte, nella celebre casa dello Château des Brouillards, con «il volto assai bruno e il bianco degli occhi» che «gli davano l’aria di uno zingaro, certamente di un selvaggio». Del resto era nato nell’isola della Réunion; sarebbe diventato il mercante che sappiamo, meno rivoluzionario di Durand-Ruel, anch’egli amico di Renoir, ma decisamente più interessante come ésprit, nel modo sornione e sonnecchiante di soppesare i quadri. «Aveva l’andatura stanca di un cartaginese», ricorda Auguste di Vollard, ma davanti a una tela sembrava un «cane» da «selvaggina». Jean intreccia queste memorie «di casa» con quelle dello stesso Vollard (che hanno la precisione un po’ enigmatica di certa letteratura d’appendice) nel suo libro su Renoir: un esempio tra gli altri del registro polifonico, articolato con la semplicità dei maestri, su cui è costruito l’intero libro.

A parte la descrizione dettagliata di come dipingeva Renoir (ordine e pulizia della tavolozza, estrema economia di mezzi nell’uso dei colori, il nero problema dei problemi; rapporto complice e democratico con le modelle; concentrazione estatica dinanzi alla natura), le memorie di Jean non offrono grandi spunti sul piano interpretativo. Non siamo nel territorio di Lionello Venturi ma esse restano nel cuore per il modo in cui una suprema avventura dello spirito viene calata nella poesia della prosa quotidiana e una leggerezza antica alla Watteau permane, come fantasma, fra le grandi tenebre e le grandi luci del mondo nuovo.

Le memorie del focolare

«Renoir mio padre» di Jean Renoir, Adephi. Biografia «basculante», dove la profondità di campo è frutto di una memoria polifonica: con gentilezza umanistica e linfa di lavoro

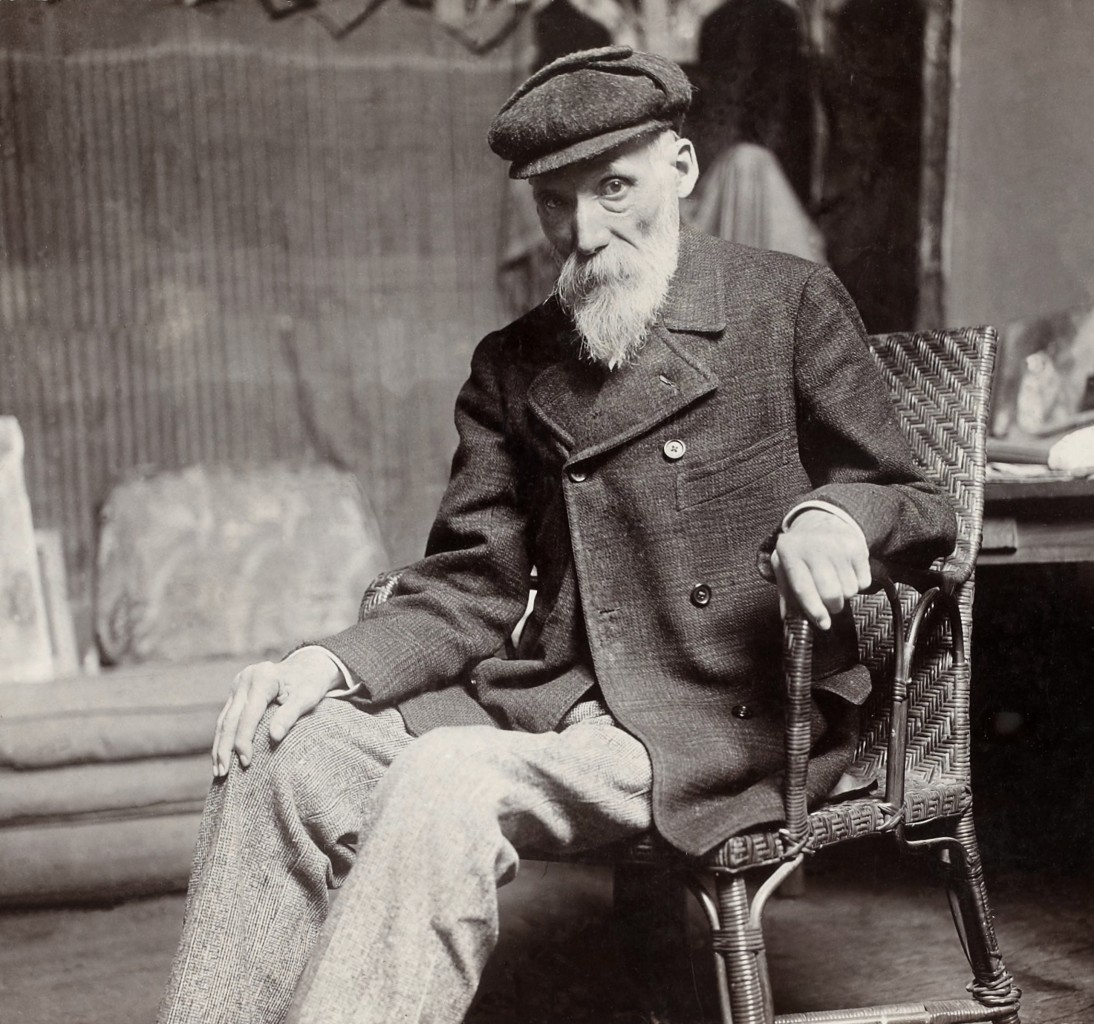

Pierre-Auguste Renoir, ca.1910

«Renoir mio padre» di Jean Renoir, Adephi. Biografia «basculante», dove la profondità di campo è frutto di una memoria polifonica: con gentilezza umanistica e linfa di lavoro

Pubblicato 8 anni faEdizione del 17 aprile 2016

Pubblicato 8 anni faEdizione del 17 aprile 2016