Una scrittura chiara, essenziale per esporre esporre le contraddizioni del capitalismo, sia quelle connaturate al suo sviluppo, sia quelle che potrebbero portare all’implosione, se non al suo «crollo». Poi, improvvisamente, una deviazione improvvisa da una esposizione che ricorda più un manuale che non a un saggio teoretico. E il libro diventa improvvisamente un diario di viaggio dentro una crisi attorno alla quale sono molte le interpretazioni, ma della quel in pochi riescono a vedere la fine. Le parti più avvincenti di questo Diciassette contraddizioni e la fine del capitalismo (Feltrinelli, pp. 336, euro 25) scritto da David Harvey sono quelle che il geografo statunitense dedica proprio all’ipotesi, per l’autore remota, di un crollo finale del capitalismo. E questo accade quando dalla cornice teorica Harvey sposta il fuoco dell’analisi sui fenomeni sociali e politici che caratterizzano ogni contraddizione, cioè quando compie l’indispensabile movimento che, partendo da una astrazione, giunge a quella contingenza che consente, come viene suggerito da qualche filosofo, di pensare la Politica. La forma espositiva scelta da Harvey rende dunque il libro godibile e, al tempo stesso, è una delle migliori espressioni di quella analisi critica sul «capitalismo estrattivo» che rappresenta uno dei tentativi più convincenti di innovare il marxismo.

Questioni di metodo

Sono anni che David Harvey scrive del regime di accumulazione per espropriazione. Anche in questo saggio il tema è presente, ma l’autore è però interessato a comprendere se la crisi attuale sia «quella finale» o meno. La risposta che fornisce rinvia a una preliminare questione di metodo. Harvey sostiene che le contraddizioni siano immanenti al capitalismo, ne hanno punteggiato lo sviluppo, rappresentandone un fattore dinamico. Per affrontare le contraddizioni il capitale, cioè un preciso rapporto sociale di produzione, ha fatto leva sia su fattori interni che esterni. Ha cioè modificato ognuno dei tre grandi momenti di realizzazione del profitto: la produzione, il consumo e la circolazione delle merci. Ha poi fatto leva sulla finanza laddove si presentava un problema di realizzazione del profitto per sovrapproduzione di merci, oppure ha favorito il credito al consumo, mettendo così in conto l’indebitamento sia delle imprese che dei singoli. La finanza ha inoltre prodotto denaro a mezzo denaro. E se questi sono storicamente i fattori interni, quelli esterni sono da cercare nella trasformazione per via politica di aspetti del vivere in società in settori capitalistici. Interessanti come sempre sono le pagine che Harvey dedica alla produzione dello spazio come esemplificazione di un uso capitalistico della città e del territorio, argomento che ha costituito l’asse portante del suo precedente Città ribelli (il Saggiatore).

Lo sviluppo diseguale

Una volta stabilito che la contraddizione è il pane quotidiano del capitale, Harvey comincia ad analizzarle una ad una. Ne esce fuori un panorama tematico che un lettore di Karl Marx non ha difficoltà a riconoscere: valore d’uso e valore di scambio, il valore sociale del lavoro e la sua rappresentazione mediante il denaro; proprietà privata e Stato capitalistico; appropriazione privata e ricchezza comune; capitale e lavoro; capitale come processo o come cosa?; l’unicità contraddittoria di produzione e realizzazione; tecnologia e lavoro; divisione del lavoro; monopolio e concorrenza: centralizzazione e decentramento; sviluppi geografici disomogenei e produzione dello spazio; disparità di reddito e di ricchezza; riproduzione sociale; libertà e dominio. Chiudono il volume le tre contraddizioni che potrebbero portare al collasso la società del capitale: crescita composta senza fine; la relazione del capitale con la natura; la rivolta della natura umana: alienazione universale.

Ciò che rimane sullo sfondo nell’analisi di Harvey è come il governo delle diciassette contraddizioni presentate in questo libro abbia terremotato il capitalismo globale, modificandone le gerarchie e provocando il declino economico e politico di intere aree geografiche alla luce del dinamismo, anche qui economico e politico, di alcuni paesi emergenti. È evidente che l’idea di una rappresentazione del capitalismo globale come un flusso ordinato, «liquido» di merci, capitale, uomini e donne debba lasciar posto a una realtà marchiata da conflitti sociali, di classe, geopolitici. E altrettanto evidente è una progressiva delegittimazione del «Washington Consensus». Ma non è certo scontata la sua sostituzione con un «Beijing Consensus». Si potrebbe affermare che l’analisi di come sono gestite e prime quattordici contraddizioni indagate da Harvey manifesti l’incapacità delle forme politiche dominanti in Europa e Stati Uniti a fornire risposte capaci di rilanciare lo sviluppo economico. E che ha molte frecce nel suo arco la tesi secondo la quale il modello cinese e, in misura diversa, anche quello indiano o brasiliano o sudafricano, basato su un forte interventismo economico e politico dello Stato nazionale, abbia tutte le carte in regola per manifestare un’egemonia planetaria fino a pochi anni fa impensabile.

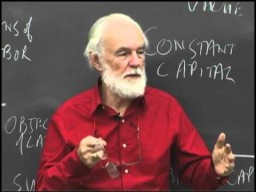

Il libro di Harvey non è però un trattato di geopolitica, disciplina che riduce lo sviluppo capitalista a mera espressione di politiche di potenza di questo o quel paese. In un recente seminario organizzato a Passignano sul Trasimeno dal gruppo di ricerca Euronomade, il rapporto tra sviluppo economico e «questione geopolitica» è stato variamente affrontato. In quella sede David Harvey è stato molto attento a inscrivere le politiche di potenza dentro le «pratiche egemoniche» che hanno caratterizzato le relazioni tra Stati nel Novecento, evidenziando le variazioni nelle «geometrie dell’imperialismo». Ha ricondotto cioè le politiche di potenze degli stati nazionali e degli organismi sovranazionali a espressione delle strategie del capitale quando aggira limiti posti all’esercizio del suo potere sulla società; e sul lavoro vivo. È certo interessante capire se gli Stati Uniti stiano in una fase di declino, determinando l’emergere di un mondo multipolare che veda la Cina trasformarsi, oltre che in superpotenza economica anche in superpotenza politica e militare. D’altronde tutti gli indicatori economici e sociali sembrano confermare che Washington non abbia più la capacità economica di condizionare lo sviluppo economico a livello planetario. Sono infatti molti i fattori che entrano in campo per certificare l’effettivo declino del made in Usa: l’aumento della povertà negli Stati Uniti, la feroce concorrenza nel sistema della formazione d’eccellenza che sta mettendo in seria difficoltà le università «eccellenti» statunitensi, un processo produttivo di innovazione tecnico-sociale cheha base planetaria.

Facili profezie

L’aumento della povertà negli Usa e nel mondo fa certo gridare alla scandalo Nobel per l’economia come Joseph Stiglitz e Paul Krugman, ma è anche l’indicatore che il capitalismo statunitense non garantisce più un aumento del benessere di tutta la popolazione. Allo stesso tempo, le università americane non sono più l’unica meta dei cervelli in fuga dalle miserie dei loro paesi d’origine. Flussi significativi di giovani ricercatori sono stati infatti registrati verso altre realtà nazionali, mentre è altrettanto evidente il «ritorno in patria» di ricercatori indiani, cinesi, malesi, filippini dopo un periodo di formazione e lavoro universitario negli Stati Uniti. Per l’innovazione, invece, svolge un ruolo di deterritorializzazione il fatto che sia la Rete l’atelier delle maggiori innovazioni tecnico-sociali degli ultimi decenni.

Altre volte in passato è stato però pronosticato il tramonto del dominio americano. E ogni volta tali profezie sono state smentite dopo che gli Stati Uniti hanno risposto alle loro imprese multinazionali. Investendo in ricerca e sviluppo, definendo le regole del commercio internazionale a favore degli Stati Uniti. Oppure Washington ha agito politicamente per emarginare o indebolire economie emergenti, come ha fatto negli anni Ottanta e Novanta con il Giappone. L’egemonia del made in Usa è stata ripristinata mantenendo ben salda la leadership in settori strategici dello sviluppo capitalistico – la ricerca e sviluppo e la finanza: ma sono proprio in questi settori che l’egemonia statunitense è fortemente messa in discussione dalle strategie politiche nazionali e dal dinamismo economico dei paesi emergenti, Cina in testa.

Matrimonio di interesse

David Harvey è però interessato a comprendere bene le dinamiche attraverso le quali opera il «capitalismo estrattivo». Le Diciassette contraddizioni e la fine del capitalismo è quindi da considerare una riuscita rappresentazione proprio di questa appropriazione privata della ricchezza comune. C’è però da dire che la capacità «estrattiva» poco o nulla a che vedere con un’estrazione che avviene ex-post, bensì è inerente al regime di accumulazione capitalistica. Tanto la produzione, il consumo, la circolazione delle merci e la finanza sono «messi in forma» proprio affinché lo sfruttamento del lavoro vivo e della cooperazione sociale sia immanente al funzionamento dell’economia e della politica. Da questo punto di vista, il matrimonio tra economia e politica è da sempre la condizione necessaria affinché il capitalismo presenti la sua caratteristica «estrattiva». Ed è in un contesto, come quello attuale, che il matrimonio è stato sciolto affinché l’economia gestisca direttamente gli affari politici che il capitalismo rivela la sua violenza nel plasmare le vite di uomini e donne. L’espropriazione della ricchezza riduce al minimo le mediazioni, svelando così l’incapacità del capitale a «fare società». E la necessità che il «fare società» torni ad essere un obiettivo politico. In fondo, la posta in gioco è come «espropriare gli espropriatori».