Le vicende raccontate dalla bella mostra al Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona, in Svizzera, Compagni di vita, Alexej Jawlensky e Marianne Werefkin, iniziano idealmente in Russia.

Alexej Jawlensky (1864-1941) e Marianne Werefkin (1860-1938) erano allievi alla scuola di Il’ja Repin. Marianne, ottima pittrice, era già nota come la «Rembrandt russa» quando fece da insegnante ad Alexej, più giovane e impreparato. È così che si saldò il loro primo legame, in una forma maestra-allievo che negli anni muterà, ma vedrà la donna impegnata a sostenere la realizzazione del compagno fino alla separazione definitiva.

L’esposizione, ideata e curata da Roman Zieglgänsberger, Annegret Hoberg e Matthias Mühling, segue le carriere dei due artisti nei loro percorsi paralleli ma divergenti e infine opposti, diversissimi; ha avuto altre due tappe (al Lenbachhaus München e al Museum Wiesbaden) ed è presentata nella sua terza e ultima versione ad Ascona, con la cura di Mara Folini, fino al 10 gennaio 2021.

Si inizia, appunto, dalla Russia, dalle poche prove sopravvissute della Werefkin realista e dai tentativi di Alexej di trovare un proprio stile. A San Pietroburgo si viveva nel mito dell’Europa artistica così, messa a punto l’idea di spostarsi all’estero, la rottura con Repin diventò inevitabile. Marianne riporta nelle lettere al compagno le esatte parole del maestro: «Là non imparerete niente, non credo a niente di tutto ciò, né alla vostra società, né al vostro studio. È tutto maledetto dilettantismo». Per lui Puvis de Chavannes è «noioso, disgustoso, stupido» e «i vostri Böcklin, Stuck, che atavisti, selvaggi, barbari, e Rodin, fa delle donnone di pietra; in confronto, i kurgan degli Sciti sì, che sono dei monumenti. Fa tutto schifo!». Nel litigio tra Repin e la Werefkin è esemplato il distacco di un’intera generazione di artisti russi dai postulati sociali e populisti del movimento realista degli Itineranti, di cui Repin era uno dei massimi rappresentanti. A fronte degli insegnamenti dei seguaci di quel movimento, ormai svuotato dall’iniziale carica rivoluzionaria e diventato a sua volta accademia, nelle capitali artistiche europee si potevano apprendere nuove tecniche, nuovi linguaggi. Ci si poteva, finalmente, aggiornare.

Jawlensky e Werefkin si trasferirono da San Pietroburgo a Monaco di Baviera nell’autunno del 1896. Lei aveva trentasei anni, lui trentadue. Lei, per gli amici «baronessa», era figlia di un nobile generale pluridecorato vicino agli zar. Era così totalizzante e impulsiva da rendere ogni rapporto profondamente complesso; lui, «Lulu», cresciuto in una tenuta in campagna, vide per la prima volta dei dipinti solo a diciotto anni compiuti, ma era pieno di intuito e di talento. Il loro potenziale creativo attingeva dal privato, dal rapporto di coppia e da una rete di contatti impressionante, nutrita dall’ammaliante intelligenza della «baronessa» il cui «salotto rosa» diventò presto uno dei cuori dell’avanguardia europea perché, come dirà lo storico dell’arte Gustave Pauli, Marianne è stata «una stazione centrale di trasmissione» che «emette onde energetiche quasi fisicamente percepibili».

A Monaco la coppia frequentò la scuola dello sloveno Anton Ažbè, consigliata da Igor’ Grabar’ che ne divenne a sua volta allievo insieme a un altro compagno dell’atelier di Repin, Dmitrij Kardovskij. Nel 1897 li seguì Kandinskij. Ažbè raccomandò loro di confrontarsi con tecniche nuove, come il divisionismo, così la piccola classe russa si trovò a fare esperimenti sui colori aprendo nello studio di Jawlensky un vero e proprio laboratorio chimico. E vennero, appena svoltato il secolo, altri modelli: Van Gogh – di cui Jawlensky e Werefkin acquistarono la Casa di père Pilon –, Gauguin, Hodler, Sérusier, Cézanne, Picasso… che rimpiazzavano, «senza pietà», disse Grabar’ – i precedenti miti del giorno come Zorn, Whistler, Lenbach. Sono modelli ben percepibili nelle opere di Alexej in mostra.

Werefkin, con il suo lauto vitalizio, aveva affittato il terzo piano di un palazzo a Schwabing, allora quartiere degli artisti. La coppia viveva perciò in due appartamenti, l’uno di fronte all’altro ma separati. Marianne aveva smesso di dipingere per dedicarsi interamente al compagno e per dare corpo all’«unica vera opera, l’espressione della fede artistica». Nel 1902, sul proprio diario, annotò: «Sono creativamente attiva da mattina a sera e dalla sera alla mattina. Creo le persone che mi circondano».

Un brano della conferenza che tenne a Vilnius nel 1914 carica di senso alcune delle scelte artistiche di quegli anni: «Molti miei amici parlano direttamente il linguaggio dei simboli originali, per esempio Kandinskij in pittura e Schöenberg in musica; e hanno ragione, fors’anche più di me. Ma io, insieme con i miei amici più intimi, credo che, secondo l’esempio dei grandi maestri del passato, per emozionare la vita bisogna esservi inseriti fermamente».

Il problema che affrontò la pittrice russa è lo stesso di Kandinskij: sondare l’inconscio per dare fondamento a un linguaggio artistico nuovo, spostando l’attenzione da ciò che si vede a ciò che si percepisce intimamente. Lui si spinse verso l’astrazione stimolato dalla musica di Schöenberg mentre lei non poteva, non voleva e non riuscirà mai ad abbandonare la figurazione per continuare a esibire, in un modo chiaro per chiunque, un legame con le proprie esperienze, con la vita – per «esservi inseriti fermamente». Così, quando nel 1906 ricominciò a dipingere, utilizzò un simbolismo figurativo per mettere in scena temi già cari ai propri maestri russi, ma stravolti da un particolare linguaggio espressionista: l’esistenza, le esistenze, vengono schiacciate da poteri ineluttabili mossi da forze invisibili, dentro e fuori la propria coscienza.

Per Marianne i «grandi maestri del passato» sono i primitivi italiani, «eternamente nuovi, eternamente autentici», summa di elevate capacità tecniche e spiritualità. A questi si dovevano aggiungere almeno l’idolo Velázquez e Whistler, mentre Jawlensky, così intuitivamente sensibile alla potenza del colore, collezionava dipinti popolari su vetro e xilografie giapponesi, ed entrambi erano ispirati dalla danza espressiva e dalle ambigue sensualità di Sakharov.

Un fruttuoso soggiorno a Murnau di Jawlensky e Werefkin insieme alla coppia Kandinskij-Münter fece fare alla pittura, stando alla Münter, «un grande balzo in avanti – dal dipingere la natura – in modo più o meno impressionistico – al sentire un contenuto, all’astrazione». Per dare a questi raggiungimenti un senso collettivo, nel 1909 fu fondata la Neue Künstlervereinigung München, la Nuova Associazione degli Artisti di Monaco, che si scisse presto, dopo solo due mostre, in due correnti distinte; nel 1911 i più progressisti, tra cui Kandinskij e Franz Marc, diedero vita al Cavaliere Azzurro. Jawlensky e Werefkin, pur sensibili alle istanze del nuovo gruppo, non abbandonarono subito la NKVM.

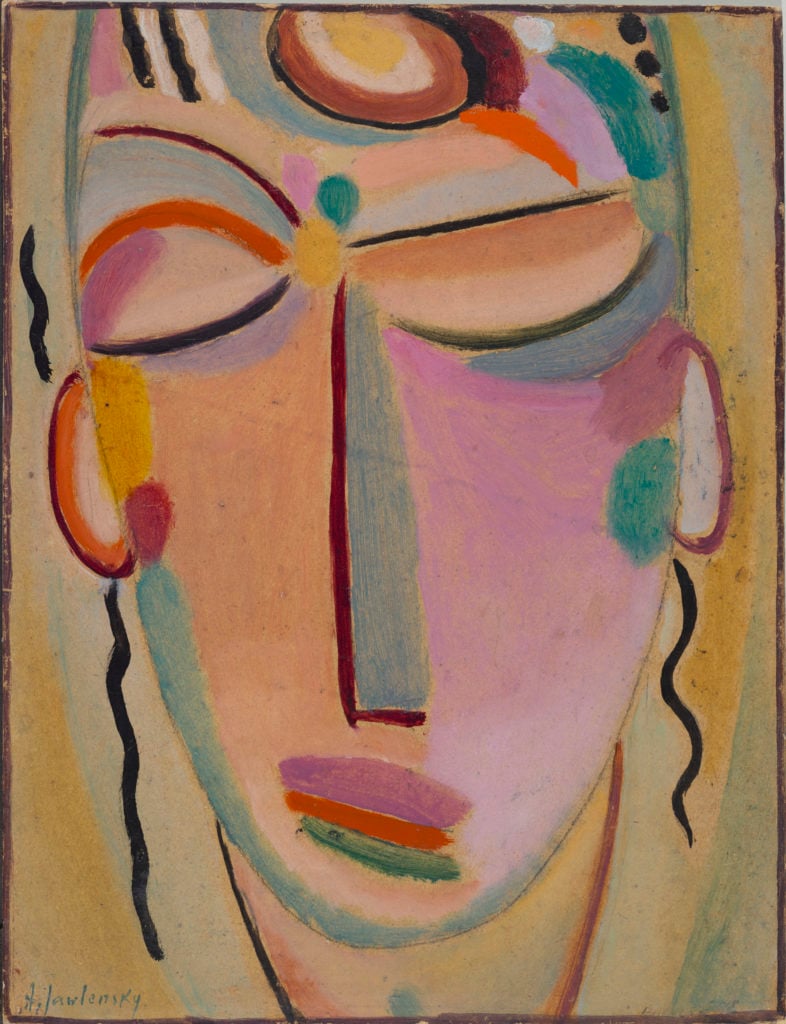

Con la guerra il «salotto rosa» di Marianne si chiuse per sempre. Nell’estate del ’14, come molti russi in Germania, anche la coppia dovette fuggire in Svizzera. Lì vissero di espedienti, accampati, ospiti e aiutati da vecchi amici come Cuno Amiet e i Klee. La situazione era avvilente ma gli incontri importanti non mancarono: con Igor’ Stravinskij, Hugo Ball e Hans Arp, per dirne alcuni. La serie delle famose Teste astratte di Alexej nacque proprio in quel momento.

Nell’inverno tra ’17 e ’18 si trasferirono ad Ascona. Perché il clima più mite del lago poteva essere di giovamento a Jawlensky, malato di spagnola, ma anche perché gran parte degli artisti e intellettuali conosciuti nell’ambiente avanguardistico di Zurigo stava allacciando o ricucendo legami con Ascona e la sua comunità di utopisti della «Cooperativa individualista vegetabiliana Monte Verità», dal 1901 sulle colline che sovrastano il paese. Insomma, ad Ascona si poteva godere di relazioni artistiche stimolanti, circondati dalla natura e con un basso costo della vita. Ma lì, scrisse Marianne a Paul e Lily Klee, «i nostri ventisette anni di vita insieme si mescolano alla polvere e alla sporcizia».

Il vecchio appartamento di Monaco fu definitivamente svuotato. Era rimasto poco della loro vita precedente: durante la guerra la casa era stata devastata dai ladri e dalle tarme; il «salotto rosa» era nascosto sotto strati di polvere grigia. Quell’addio, tanto traumatico, fu sentito come la fine di un’epoca felice. Qualche mese dopo Alexej, da Wiesbaden, scrisse un’ultima volta alla compagna: «Non ritorno più da te» perché «senza amore non può esserci una vita insieme».

Anche i loro percorsi artistici, già diversissimi, diventarono antitetici: lei sempre figurativa, ammaliata dalle proprie suggestioni interiori messe in scena come favole tra la mole imperante e oscura delle montagne; lui sempre più astratto, sintetico, fino alle finali, impressionanti, Meditazioni, in cui è riflessa la rottura del dualismo corpo-spirito. L’artrite deformante lo aveva infatti quasi paralizzato, così, scrisse, fu spinto a eliminare la magia dei colori che animava tutto il suo precedente lavoro, «per concentrarmi unicamente sulla profondità spirituale».

La mostra, ben raccontata anche sulle pagine del catalogo, si chiude sugli ultimi anni della Werefkin e con una piccola sezione sull’attività del figlio di Jawlensky, Andreas.

Ad Ascona la «baronessa» rimase fino alla fine. Fu un’animatrice del Monte Verità e co-fondò lo stesso Museo che ora ospita l’esposizione. Continuò a dipingere mescolando bellezza e orrore ma lasciandosi alle spalle quanto più possibile «fantasmi» e «uccelli neri», in una coesione spirituale con l’ambiente che la trasformò in «un’altra persona, la nonna di Ascona, piena di amore e capace di perdonare» anche chi ne aveva tradito le aspettative.