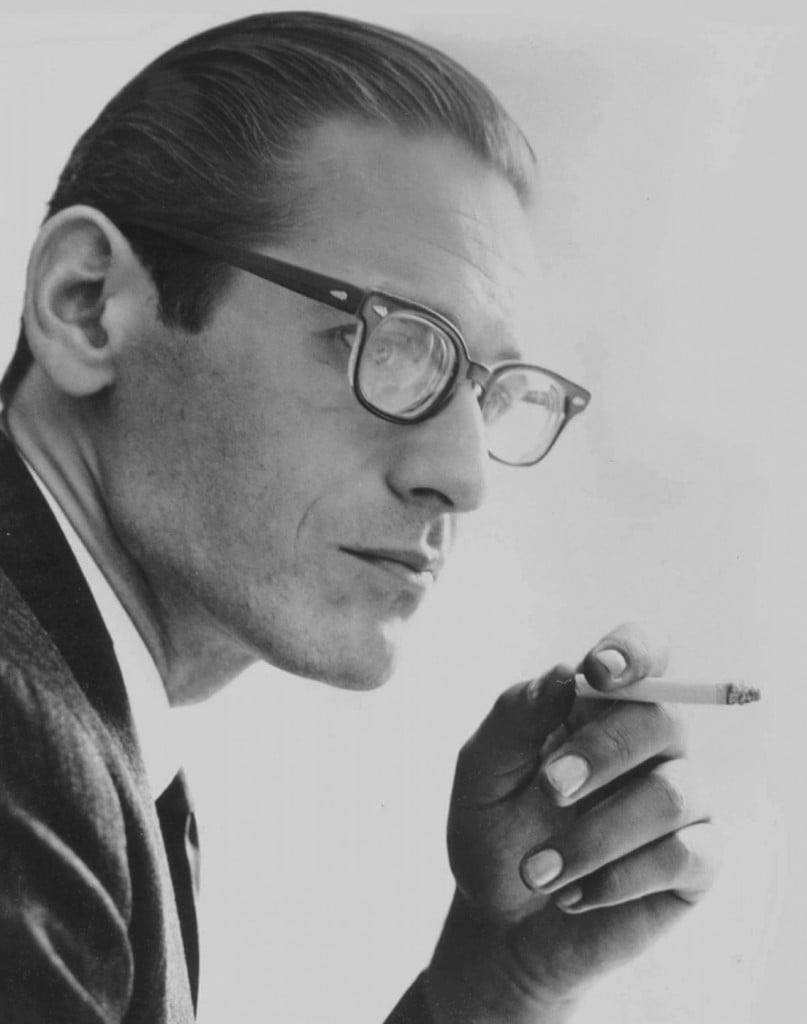

La prima è una immagine di repertorio, agosto del 1959, e lo sorprende a New York magro, pallido e intimidito nella sala di registrazione di Kind of blue, un disco paragonabile nella storia del jazz al gesto rivoluzionario del Sacre du printemps, lui al pianoforte unico bianco in studio che Miles Davis pare dovesse difendere dal suprematismo degli altri neri (o almeno così viene garantito in Miles, la intemperante autobiografia a cura di Quincy Troupe uscita da Rizzoli nel 1990). La seconda immagine è il ritratto a colori che pochi mesi dopo, marzo del ’60, campeggia sulla copertina dell’album Portrait in jazz a firma del pianista di appena trent’anni, Bill Evans, il quale ha superato la obbedienza alla grammatica del jazz modale e si avvia a una ricerca decisamente individualizzata, dove ai precedenti jazzistici (Bud Powell, su tutti) si uniscono gli estri di una perfetta educazione musicale ed echi, ad esempio, di Stravinsky e Ravel. Tale immagine ritrae un ragazzo in abito scuro, camicia bianca e cravatta, le guance scavate e gli occhiali di celluloide, così compìto da sembrare un austero concertista e non il leader del trio che pochi mesi dopo, giugno del ’61, si produce nella memorabile seduta newyorkese da cui escono due album, Sunday at the Village Vanguard e Waltz for Debby (ne rimane in youtube una cospicua sequenza) dove si contengono brani presto divenuti tipici del suo repertorio come Alice in Wonderland, Solar e My Foolish Heart: gli sono accanto quel giorno il batterista Paul Motian alla cui pulsazione si aggiunge un giovanissimo genio del contrabbasso, Scott LaFaro, destinato a morire di incidente d’auto solo pochi giorni dopo.

Anche in quel minuscolo locale del Village, un oscuro scantinato, Evans propone la sua postura inderogabile, la testa chinata in avanti fino a sfiorare il pianoforte e a tracciare un arco flessuoso che mette in parallelo la nuca e la tastiera. I gesti di Evans sono parchi, misurati, del tutto introversi, lo stile pianistico (pur nella caratura di un tocco tutt’altro che impalpabile) attinge un equilibrio che, se non sa di mistico à la Lennie Tristano né di esoterico come certo Monk, dà luogo a momenti di esattezza verticale, di nitore abbagliante. In retrospettiva, appare chiaro come la sua musica e il suo personale stereotipo rappresentino una totale alterità rispetto alla sua vita quotidiana e ne costituiscano un corrispettivo non certo speculare.

Tanto equilibrio, una così sovrana leggerezza escono infatti dagli inferi di una esistenza che solo il riserbo e la sua proverbiale compostezza hanno saputo a lungo dissimulare: degli inferi domestici, della devastazione psicofisica prodotta da una abitudine alla droga contratta già a metà degli anni cinquanta (prima eroina e poi cocaina), infine di una inquietudine erratica e inappagabile dice un toccante memoriale datato 2010 e scritto dalla sua ultima compagna, Laurie Verchomin, Il grande amore Vita e morte con Bill Evans (traduzione di Flavio Erra, minimum fax, pp. 192, € 16,00).

Laurie, una ragazza canadese di Edmonton nell’Alberta, ha quasi trent’anni meno di lui e lo incontra in un locale dove si esibisce mentre lei serve ai tavoli come cameriera. Vivranno insieme il biennio terminale di Evans fra il ’78 e il 1980, fra una casa nel New Jersey e l’appartamento di New York, la città che affascinò Bill da ragazzo, e una volta per sempre, nei jazz club della 52ª Strada. Oltre a una quantità di avventizie e all’annoso rapporto con Helen la sua agente, c’erano già stati due grandi amori, prima Ellaine (dedicataria dell’omonimo Minor Waltz for Ellaine), che ne condivide la tossicodipendenza e si immola fino al suicidio nell’atto di essere da lui abbandonata, poi la passionale Nenette, madre dell’unico figlio Evan: nessun legame tuttavia era sopravvissuto al suo costante bisogno di denaro, al traffico domestico degli spacciatori, alle violente crisi di astinenza, ai vani tentativi di disintossicazione e agli stop che tutto ciò imponeva a una parabola artistica che, se veduta dall’esterno, poteva invece apparire intatta e luminosa. Perché Evans poco o niente aveva concesso al mercato se non l’arrangiamento di qualche standard e colonna sonora di troppo (ma oggi sembra funzionare pure il suo Spartacus Love Theme), come poco o niente aveva devoluto alla voga del free, cui guardava con perplessità ritenendola una metafisica della trasgressione, capace di annientare ogni precedente e qualsiasi punto di riferimento.

Laurie afferma di essere stata, alla lettera, una «tacita testimone del caos e della distruzione di Bill» il cui sinistro annuncio è in un duplice suicidio, di Ellaine e di Harry, il solo amatissimo fratello. Laurie è poco più di una adolescente ma di colpo si trova al vertice del proprio romanzo di formazione, perché Bill con la sua stessa presenza rappresenta per lei l’altrove e l’utopia, il nemico della provincia piccolo borghese dove tutto congiurava vivesse reclusa senza via di scampo: ma Bill ai suoi occhi è anche e soprattutto l’esperienza incarnata dell’arte, un’arte tanto perentoria nella sua pronuncia, nella totale integrità, da saper ricomporre i frantumi di una esistenza condannata all’inferno e fin dal principio vocata all’autodistruzione. Così trascrive una delle esibizioni terminali di Bill al «Village Vanguard», mentre sta eseguendo uno dei brani prediletti, Nardis dell’amico Miles Davis: «Nessuno riconosce la melodia; la dissonanza gli fa impennare la testa, una criniera rabbiosa di folti capelli grigi gli incornicia la fronte ampia, le sopracciglia inarcate in una stupita agonia. Ecco Bill che crucifigge se stesso. Che infine esplora la propria sofferenza in pubblico, non più in grado di contenere la sua passione, esprimendo in piena libertà la distorsione che sta vivendo in prima persona. Traduce questa distorsione per noi che lo ascoltiamo, di modo che anche non si possa riconoscere la dicotomia tra ciò che è e ciò che non è». La pagina di Laurie, vecchie note diaristiche rivisitate, mantiene la freschezza e il ritmo beat degli autori su cui si è formata, da Vonnegut a Bukowski, da Henri Miller ad Anaïs Nin, maestra impareggiabile nell’arte del diario.

Laurie tuttavia non invade mai la scena né la pagina perché la pienezza del suo amore, e lo sa bene, è la vera eredità di Bill che le muore vicino, il 15 settembre del 1980, mentre sta accompagnandolo in taxi al Mount Sinai Hospital di New York. Sapeva, Laurie, che il fato di Bill era deciso, che da tempo la sua immagine era troppo simile a uno spettro in rinvio di chiamata. Si erano appena conosciuti quando Bill venne a suonare in Italia a «Umbria Jazz», precisamente a Terni, su una pedana istallata nella piazza grande, la sera del 19 luglio 1978. Trio tradizionale, con lui Marc Johnson al contrabbasso e un vero fuoriclasse alla batteria, Philly Joe Jones, cui alla fine si aggiunse per un omaggio (un solo brano, Solar) il sax alto di un Lee Konitz in gran forma, occhiali d’oro e sahariana celeste. Quella sera Bill Evans, giacca sportiva e Ray-Ban affumicati, fu totalmente laconico, la sua immagine a parte la barba foltissima sembrava tornata agli albori, il suo corpo rimaneva a distanza, ieratico nei movimenti. Chiuse con uno dei suoi standard per piano solo, Midnight Mood, un brano il cui ritmo cardiaco allude alla condizione stessa di mortalità.

Laurie ultima testimone dell’inferno di Bill Evans

Vite per la musica. La fatale devastazione psicofisica del grande pianista jazz, nel toccante memoriale in stile beat della giovane compagna Laurie Verchomin: Il grande amore, da minimum fax

Il pianista e compositore statunitense William John «Bill» Evans (1929-1980) in un ritratto del 1966

Vite per la musica. La fatale devastazione psicofisica del grande pianista jazz, nel toccante memoriale in stile beat della giovane compagna Laurie Verchomin: Il grande amore, da minimum fax

Pubblicato 3 anni faEdizione del 6 giugno 2021

Pubblicato 3 anni faEdizione del 6 giugno 2021