«Era il 1971. Studiavo Giurisprudenza e partecipavo a un progetto di scambi culturali fra università americane ed europee ed è a Berlino che ho comprato la mia prima macchina fotografica. Spostandomi a Copenaghen ho scoperto che in quei giorni Miles Davis suonava ai Giardini Tivoli. Ho portato la mia macchina fotografica ma avevo un biglietto a basso pezzo, lontano dal palco. Mi sono avvicinato, fino a che un buttafuori mi ha fermato. Ma con le chiacchiere mi ha fatto passare. E mi sono trovato seduto ai piedi di Miles. Il fotografo professionale, vicino a me, aveva un apparecchio con un motore rumoroso. D’un tratto Miles gli rovescia addosso una bottiglietta d’acqua perché il baccano lo disturbava. Quando il tipo se n’è andato, Miles mi ha guardato e ha detto: ‘Tu puoi restare, fratellino’». È Bruce W. Talamon che racconta, quel Talamon di cui si possono ricordare ad esempio Gil Scott-Heron in raccoglimento poco rima di salire sul palco, Chaka Khan stesa (e divertita) su un baule degli attrezzisti, Rick James scatenato davanti a una folla urlante, Stevie Wonder assorto e contornato da effetti cromatici quasi psichedelici.

Dunque, esattamente mezzo secolo fa, con gli scatti al Miles Davis elettrico, inizia la carriera di fotografo musicale, l’afroamericano Talamon – nato a Los Angeles il 13 luglio 1949 – il quale, per circa un decennio, immortala, come nessun altro, l’evolversi della black music popolare, cogliendone soprattutto l’aspetto teatrale, comunicativo, gestuale, performativo. La peculiarità di questo artista – che attua una sorta di enciclopedismo visivo dei propri soul brother, con i quali instaura spesso rapporti di amicizie e collaborazioni, facendo in modo che negli scatti, dal vivo o in pausa, musica e fotografia (o «fotografia» e «musica») risultino un unicum, riguarda soprattutto le location: Talamon, per anni, non si muove dalla macro-area di L.A., di casa in posti quali Coliseum, Sports Arena, Total Experience, Soul Train Club, Greek Theatre, Dorothy Chandler Pavillon, Universal Amphitheatre, Troubadour, Roxy, Hollywood Bowl, Palladium, o nei locali di Inglewood, Oakland, Orange County, Santa Clarita, San Diego, Santa Monica.

MONDO REFLEX

Talamon lavora, con la reflex, munito di grandangoli e teleobiettivi, quasi esclusivamente sugli spettacoli, magari dietro, davanti e oltre le quinte; il backstage e il palcoscenico diventano quindi per lui un mondo colorato, che simbolicamente richiama sia l’antica sia la moderna pittura dell’Africa subsahariana, verso cui del resto anche band e solisti si spirano nei ritmi, nei rituali, nel vestiario, nei capelli, nel make-up, intrecciando però commistioni originalissime con un modus futuribile, tecnologico, postmoderno, che, a sua volta, preannuncia gli stili neoetnici e multiculturali nelle svariate arti contemporanee non solo musicali. Purtroppo il nome di Talamon in Italia è pressoché sconosciuto, anche per un’attività di inviato, giornalista, reporter circoscritta alle testate black – Soul in primis, e poi Black Stars, Ebony, Jet – mentre stranamente la rivista Rolling Stone di San Francisco ne rifiuta la collaborazione: dal maggior periodico rock, l’immenso archivio fotografico (reso noto attraverso libri e raccolte anche nel nostro paese) manca dunque una testimonianza straordinaria per capire l’altra metà del sound giovanile e della pop music.

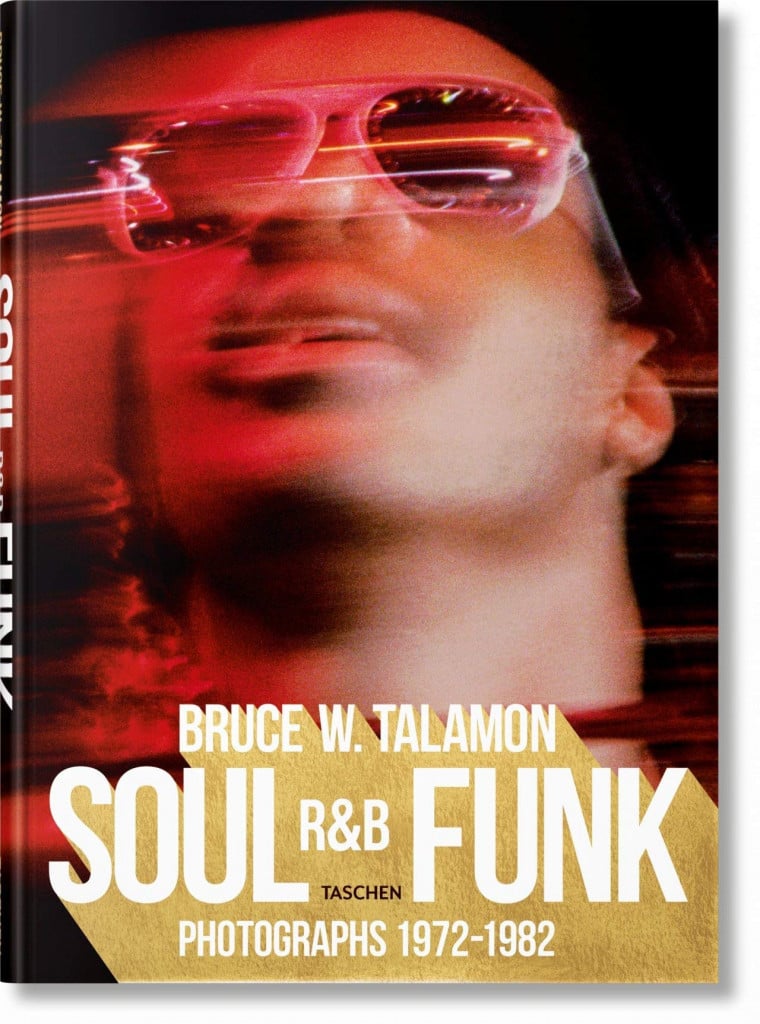

Forse, come ipotesi, l’americanismo snob e liberal di Jann Wenner e Ralph W. Gleason rispettivamente hippie e jazzologo un po’ intellettualoidi, viene a cozzare contro la radicalità di Bruce, il quale manifesta apertamente il proprio afroamericanismo massivo, inteso anche come pan-africanismo, che lo porterà da allora a relazionarsi con i leader della fierezza black, dal pugile Muhammad Ali al reverendo Jesse Jackson (di cui poi documenterà la corsa alla presidenza); non a caso l’opera «musicale» più famosa di Talamon, il volumone Soul R&B Funk Photographs 1972-1982 edito da Taschen solo in inglese, francese e tedesco, inizia con un esergo che è tutto un programma, una frase di Amiri Baraka, poeta, sociologo, agitatore: «Se Elvis Presley è re, chi è James Brown? Dio?».

È una battuta interpretabile come l’appropriazione spesso indebita da parte dei bianchi della musica afroamericana, sino a godere di privilegi, notorietà, benefici, enormemente maggiori rispetto ai creatori originali: nel caso di Elvis, per sua stessa ammissione, il debito è palese nei confronti di Arthur Crudup, Big Mama Thorton, Little Richard, Chuck Berry, dai quali «ruba» sovente interi songbook. Ma Talamon non fa polemica, preferendo semplicemente escludere il white man dalla propria visuale, dall’obiettivo della macchina fotografica. E questo spiega forse l’assenza dei jazzmen dal suo lavoro, come si può notare dall’intero portfolio riversato, tra il 2014 e il 2016, nella mostra antologica itinerante, di cui il librone Taschen resta la testimonianza completa: il jazz, per lui, diventa musica elitaria in mano ai bianchi (spesso radical o in buona fede) che ne gestiscono gli aspetti produttivi (dischi, concerti, immagini) per un’audience distante dai nuovi valori della classe operaia nera. In quest’ottica tutto quanto, alla metà del Novecento, arrivi direttamente da blues e spiritual è da ritenere la massima espressione creativa in quel movimento artistico che transita dal soul al r&b sino al funk.

SCATTI CELEBRI

Tra il 1971 e il 1981 dunque Bruce fotografa proprio tutto: celebri restano gli scatti di Donna Summer, Diana Ross, Paliament/Funkadelic, Jackson 5. Tra i musicisti prediletti figurano Marvin Gaye, ritratto fra le mura domestiche, Bob Marley accompagnato ai recital in Etiopia e soprattutto gli Earth Wind & Fire, seguiti durante due tournée mondiali. Poi deluso e arrabbiato per la politica delle case discografiche sui diritti d’autore per le foto, Talamon smette di colpo di fotografare la musica per dedicarsi al cinema quale fotografo di scena e direttore della fotografia, lavorando con attori neri come Denzel Washington, Whoopi Goldberg, Eddie Murphy e arrivando ufficialmente, assieme ad altri 24 fotoreporter, a documentare la prima investitura di Barack Obama alla Casa Bianca.

Le scelte di Bruce restano fino a oggi sempre black oriented: con un pizzico di nostalgia egli torna spesso a parlare del decennio ’72-’82 di chiassose innovazioni nel sound afroamericano, non senza ricordare i consigli di maestri della fotocamera, divenuti poi compagni di strada, su tutti il chicagoano Jim Marshall, primo autentico foto-poeta del mondo rock in bianco e nero. Ma Bruce rammenta tristemente, ad esempio, il cambiamento nei rapporti tra artisti e dopo-concerto: «Una volta i manager ci lasciavano fare il nostro lavoro, non strappavano la bottiglia di Jack Daniel’s dalle mani del musicista e non avrebbero mai osato togliere lo spinello dalle labbra di Bob Marley. Oggi c’è sempre qualcuno di guardia al camerino che ti dice: ‘Aspetta che si sia cambiato e che gli abbiano asciugato il sudore dalla fronte’».

Anche nei live si nota la «presenza» di Talamon accanto ai vari James Brown, Aretha Franklyn, Isaac Hayes, Barry White, Sly Stone. «Durante i concerti – rimarca – c’era spontaneità. Un musicista poteva arrivare senza preavviso, salire sul palco e potevo fotografare tutto. Oggi ti comunicano che si può fotografare solo la prima canzone per 15 secondi. 15 secondi… Quest’epoca non tornerà più. Non avremo più lo stesso tipo di accesso che avevamo. Avevo sempre il posto migliore in sala dal momento in cui prendevo la macchina fotografica».