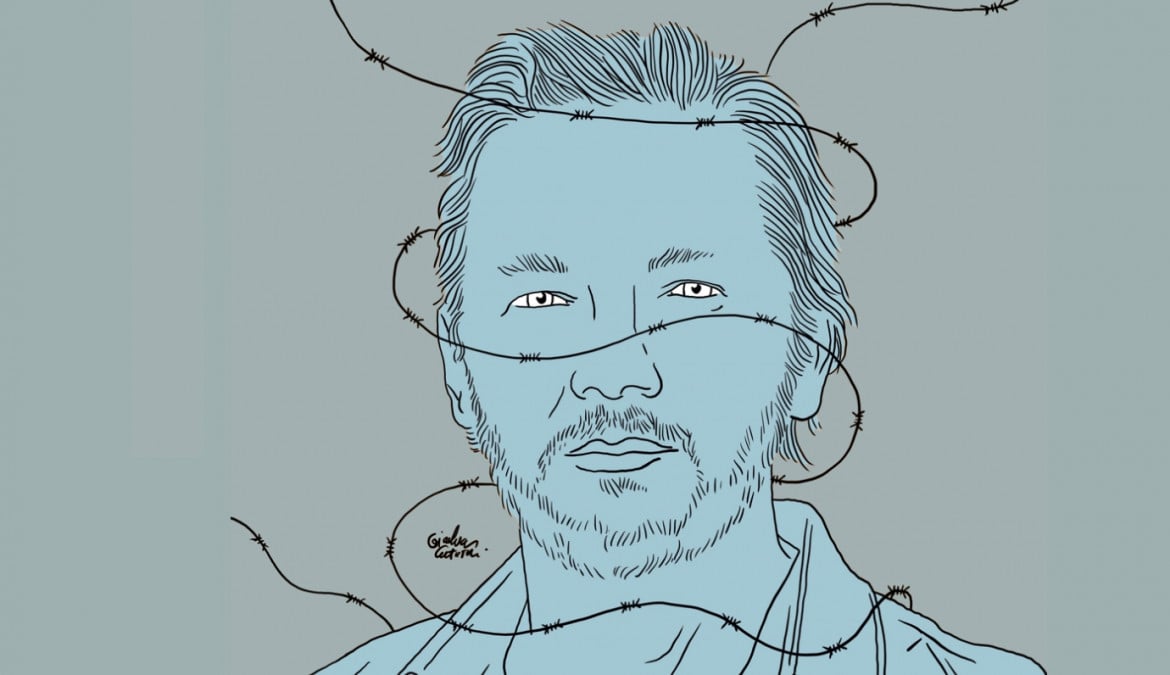

Quando il fumetto Julian Assange. WikiLeaks e la sfida per la libertà di informazione di Gianluca Costantini e Dario Morgante (in libreria per Altraeconomia) fu pubblicato in Italia per la prima nel 2011, Assange era ancora un uomo libero, ma come spiega l’illustratore e attivista nella prefazione «un anno dopo la sua storia cambiò radicalmente e si trovò costretto a cercare rifugio nell’Ambasciata dell’Ecuador a Londra, dove chiese asilo politico nel giugno 2012 per sfuggire alle autorità britanniche che intendevano estradarlo in Svezia, dove era accusato di presunti reati sessuali». Dal 2019 il giornalista è detenuto nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh in attesa dell’esito del processo di estradizione verso gli Stati Uniti dove rischia una condanna fino a 175 anni di carcere; il 20 maggio scorso gli è stato riconosciuto dall’Alta Corte Britannica il diritto di ricorrere in appello contro l’ordine di estradizione.

Ne abbiamo parlato con l’illustratore Costantini: «La ripubblicazione di questo libro è molto importante. Esiste un movimento di difesa per Assange in tutto il mondo grazie al quale sappiamo molte più cose e comprendiamo meglio l’incredibile portata delle rivelazioni di Wikileaks. Dopo una pandemia e con due grandi guerre alle porte, quella palestinese e quella ucraina, è il momento che i cittadini diventino più attivi, inclusi gli artisti. Il giornalismo continua ad affrontare attacchi molto forti da parte dei governi autoritari e non solo, la censura e la persecuzione sono fenomeni quotidiani, anche in Italia.

Julian Assange è il capro espiatorio dei giornalisti scomodi che- svolgendo il proprio lavoro- rischiano la vita. La sua vicenda serve da monito verso tutti coloro che cercano la verità su cosa fanno le democrazie impegnate in processi bellici. Come contribuisce il danno arrecato da Wikileaks all’immagine degli Stati Uniti alla notorietà del caso?

Nel 2010, il portale WikiLeaks, cofondato da Julian Assange, rende di pubblico dominio centinaia di migliaia di documenti diplomatici statunitensi etichettati come «confidenziali» o «segreti». Emergono notizie su possibili crimini di guerra perpetrati dagli Stati Uniti durante le operazioni militari in Iraq e Afghanistan. Nel video Collateral Murder, le immagini sono inequivocabili: torture e uccisioni di civili, tra cui bambini e giornalisti. Julian Assange è un giornalista che ha ricevuto informazioni da una fonte, e per questo non dovrebbe essere perseguito. L’attacco nei suoi confronti mira a dare un esempio: una condanna pesante, un’estradizione, o anche solo i cinque anni trascorsi in un carcere di massima sicurezza, sono un forte deterrente per altri giornalisti che vogliano rivelare la verità, anche nel modo più corretto. Dire la verità sembra ormai vietato.

Nel fumetto ci sono molte nuvole/visioni e mani che si muovono come a mimare la lingua dei segni, o ombre cinesi. Perché queste suggestioni grafiche?

Il fumetto è punteggiato da molte scene di nuvole e paesaggi, rappresentanti i momenti in cui Julian pensa e riflette. Le ombre cinesi fungono da metafora per la coscienza di Assange; egli era consapevole di ciò che stava per fare. Questi rappresentano i suoi dubbi e le sue difficoltà. Spesso vediamo mani sui computer, mani che compiono azioni… tutto ciò che raccontiamo si è realizzato grazie alle mani.

Il fumetto è un grande dispositivo intermediale: i riferimenti diretto ai frame di «Collateral murder», e anche a quelli de «I giorni del Condor» sono un grande valore aggiunto che non funzionerebbe in un’illustrazione.

Sono tutti riferimenti che hanno una successione temporale sono film e riprese, difficilmente potrebbero essere riprodotte con una illustrazione. Ridisegnare Collateral murder aiuta anche a capire meglio quello che succede in quel video. Ma anche I giorni del Condor e Wargames. Soprattutto si può far interagire queste sequenze con altre sequenze del fumetto, questo è proprio la bellezza di questa arte.

C’è un legame tra fumetto underground e attività degli hacker, che sottolinea l’importanza di un’alternativa espressiva al pensiero dominante per la salute delle democrazie. Esiste ancora la controcultura?

Ci unisce una data, il 1971, l’anno in cui Julian Assange nasceva in Australia, è lo stesso in cui siamo nati io e Dario. Potrebbe sembrare solo un gioco di numeri, ma non è così. Chi è nato in quegli anni ha vissuto il passaggio dal mondo analogico a quello digitale. Io e Dario siamo cresciuti nel panorama del fumetto underground italiano degli anni Novanta, dove la controcultura americana esercitava ancora un grande fascino e il fumetto si intrecciava con il cyberpunk e gli hacker erano personaggi quasi mitologici. Quando nel 2010 WikiLeaks iniziò a pubblicare i cablogrammi e il video Collateral Murder, sembrava che quel mondo romanzato stesse diventando realtà. Qualcuno della nostra stessa età aveva applicato l’esperienza underground al giornalismo. Ipnotizzato da ciò che stava facendo WikiLeaks e dal suo portavoce Assange, contattai Dario per chiedergli se volesse realizzare un libro su Assange e il mondo degli hacker. Accettò. La controcultura come la ricordiamo non esiste più; confinata ad un eterno stato di vintage, non riesce a rinnovarsi. Non esiste più un vero e proprio fumetto underground italiano; tutto viene assorbito dal sistema e trasformato in un prodotto commerciale e ciò che rimane è spesso naif e poco innovativo. Sono molto pessimista, forse anche io sono stato assimilato dal sistema.

L’atteggiamento del giornalismo internazionale è ambiguo: c’è chi da un lato come Stefania Maurizi, da anni si batte per dimostrare l’innocenza di Assange; dall’altro c’è chi, dopo aver sfruttato i leaks mantiene pubblicamente posizioni neutre o tiepide sull’intera vicenda. Anche il cinema mainstream non aiuta. Fortunatamente esiste Amnesty International: come credi che arrivi all’opinione pubblica la figura di Assange oggi?

Hai ragione, Assange è stato abbandonato dal giornalismo internazionale, incluso dai gruppi editoriali che avevano originariamente pubblicato i leak. Sono stati realizzati dei film di scarsa qualità che continuano a diffondere falsità sulla sua figura. Ma l’obiettivo di questi governi è proprio quello di screditare Assange e spaventare il mondo del giornalismo, e sembra che stiano riuscendo perfettamente.

Come si posiziona un artivista come te nei contesti delle fragili democrazie contemporanee?

Il mio lavoro può fungere da scudo o come un’altra forma di comunicazione; ho sempre difeso e protetto le persone che perdono la loro libertà in tutto il mondo. Ma ora la situazione si sta complicando: anche in Italia, questi diritti vengono erosi quotidianamente. La mia posizione nelle azioni artistiche deve rimanere ferma e decisa, perché vedo scenari drammatici per la libertà di espressione, compresa quella artistica.