«Anni fa era impensabile… Noi abbiamo aperto l’anno scorso, sì, questa sarebbe la seconda stagione e abbiamo già, essendo un club privato, quasi novemila soci, cosa che a Roma non si era mai verificata. L’importanza dei musicisti che sono venuti a suonare, che sono i migliori del mondo, Charles Mingus, Elvin Jones, McCoy Tyner, Gato Barbieri, Charles Tolliver, tutti quanti. Naturalmente questo è un discorso molto valido per tutti i musicisti italiani, soprattutto i giovani, che son venuti qui, hanno avuto quella possibilità di stare a contatto, umanamente, con questi colossi… (Il pubblico ha reagito) benissimo tant’è vero che siamo obbligati, il posto è piccolo, a fare due turni, cioè cambiando pubblico con due concerti la sera per dare la possibilità a tutti di ascoltare»: è Pepito Pignatelli a parlare, nella sua unica apparizione televisiva nella sesta puntata della rubrica Jazz in Italia di Carlo Borazzi (regia di Vittorio Lusvardi, collaborazione di Franco Cerri e Franco Fayenz).

Il locale di cui parla il cosiddetto «Principe jazzofilo» è il Music Inn, celebrato soltanto nel 2019, ormai ridotto a un caffé qualsiasi, con il documentario Cocktail Bar. Storie jazz di Roma, di notte, di amori, per la regia di Stefano Landini e Toni Lama incarna la storia di questo anomalo jazz club che, a sua volta riguarda una grossa fetta del sincopato tricolore romano, oggi di nuovo ridiscusso grazie al testo di Marco Molendini Pepito. Il principe del jazz (Minimum Fax): dalle vicende pubbliche e private dell’anticonformista discendente di nobile casa spagnola (addirittura i D’Aragona e il Cortéz dei «conquistadores» latinoamericani) il libro si allarga a prospettare le vicende dello swing e poi del bebop e del free in una Roma per molti versi refrattaria al jazz e alle novità, nonostante la (breve) euforia dell’arrivo degli americani che «regalano», oltre la libertà e la Coca-Cola, anche i V-disc e il boogie dal vivo: memorabile al proposito la scena del film Un americano a Roma (1954) di Steno, dove il giovane protagonista (Alberto Sordi) per accogliere gli alleati si traveste da novello Al Jolson, tra canti e balli di nascosto dagli occupanti nazisti.

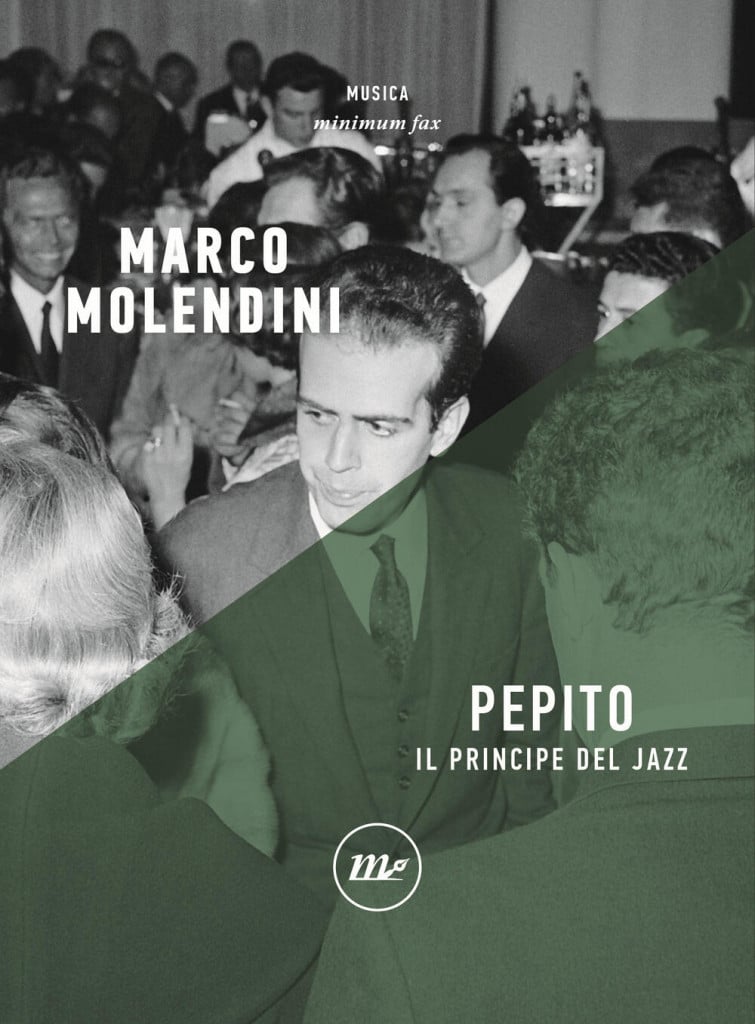

La locandina di «Cocktail Bar. Storie jazz di Roma, di notte, di amori», il documentario di Stefano Landini e Toni Lama

LE PRIME STAGIONI

Tuttavia sono proprio il Music Inn e Pepito Pignatelli – pensando all’accattivante costruzione storico-critica di Molendini – a segnare il punto di svolta nella Capitale, esattamente cinquant’anni fa, benché sulla data dell’anniversario sussista qualche dubbio: il locale, costituitosi nel 1971, solo nel 1973-74 ha la prima stagione regolare, benché qualche jam session, mezzo secolo fa esatto, può ritenersi indicativa di una «moderna romanità sul Tevere» in un quarantennio che passa dal fascismo alla Liberazione, dalla «dolce vita» agli «anni di piombo», ma che, per il jazz, significa anche qualcos’altro, sul piano sia artistico sia esistenziale. A Roma, a livello jazzistico, fin dagli anni dell’autarchia mussoliniana, con il patto d’acciaio e le leggi razziali, si vieta severamente ogni riferimento alla musica «selvaggia e negroide» dei «bifolchi» americani, ma sotto sotto, visto il gradimento del pubblico, la si tollera, a patto che si ribattezzino, con nomi italianissimi, musicisti e musiche: ad esempio Benny Goodman diventa Beniamino Buonuomo e Saint Louis Blues è Le tristezze di San Luigi.

La «Roma in jazz» soffre parecchio la concorrenza di Torino, dove l’Eiar trasmette per radio le orchestre degli italici swinger Cinico Angelini e Pippo Barzizza e di Milano con i night Santa Tecla e Taverna Messicana a ospitare Billie Holiday o il piemontese modernissimo Basso Valdambrini Quintet, invitato spesso all’estero. Ma Roma risponde con almeno quattro musicisti – Carlo Loffredo (contrabbasso), Armando Trovajoli (pianoforte), Romano Mussolini (pianoforte), Nunzio Rotondo (tromba) – inaugurando però una stagione ancora all’insegna della tradizione o della precarietà: Loffredo con la Roman New Orleans Jazz Band (in tournée persino nell’Urss) cavalca la moda leggera del dixieland revival; Trovajoli finisce per dedicarsi in esclusiva al teatro musicale, come fa anche l’amico Lelio Luttazzi; Mussolini, allora vicino al Partito socialista (secondo alcune voci mai smentite dal diretto interessato) deve a lungo usare uno pseudonimo: «Una volta mi chiamano a esibirmi in duo con lui e mi sembrava di suonare col duce, vista la somiglianza fisica»: confessa uno stupito Giorgio Gaslini; e Rotondo, già vicino al bebop, non riesce o non vuole, per motivi caratteriali, ottenere il successo di pubblico e critica che meriterebbe.

LA SVOLTA

Però verso la metà degli anni Cinquanta a Roma inizia appunto la «dolce vita», grazie al fatto che attori e registi dagli Stati Uniti optano per gli studi di Cinecittà dai prezzi concorrenziali: nasce quel clima da festoso bordello (stupendamente immortalato nel 1960 da Fellini nel film, La dolce vita, appunto, che dà il nome all’intero «movimento»), dove il jazz inizia a far parlare di sé, anche a via Veneto o nelle osterie di Trastevere. Nella capitale soggiornano jazzisti americani (Chet Baker, Helen Merrill), lavorano compositori di musiche da film (Piero Piccioni, Riz Ortolani, Piero Umiliani) vicini al cool e al mainstream, apre la succursale di una major discografica come la Rca (mentre le italiane sono al Nord), collaborano all’Orchestra Rai di via Asiago grandi solisti provenienti dall’intera Penisola, appaiono in tv jazzisti sia locali sia statunitensi, da Armstrong, al Musichiere, fino a Sinatra addirittura nei caroselli.

Sono forse le premesse di una svolta ancora più radicale, favorita dal Sessantotto alla Sapienza e nei licei o dalle neoavanguardie operanti sull’intero territorio urbano, fra cinema, letteratura, teatro, arti visive; la più o meno breve permanenza di Gato Barbieri e di Steve Lacy aiuta nella crescita di un jazz svincolato dalle tradizioni: il quartetto Gruppo Romano Free Jazz del partenopeo Mario Schiano (irriso a Napoli da un giovane Renzo Arbore ancorato sul dixieland) è il primo esempio nazionale di una New Thing alla ricerca di un suono intensamente europeo e politico, alla pari di quanto avviene con la libera improvvisazione in contemporanea in Olanda, Germania, Inghilterra, come pure in Polonia o in Lituania.

Se a tutto questo, dopo una «sterzata» beat – il cui tempio giovanile, il Piper, ospita comunque, oltre i Rokes e i Pink Floyd, pure le orchestrone di Duke Ellington e di Lionel Hampton – si riconosce, proprio all’inizio dei Seventies, l’importanza del ritorno dei maestri afroamericani, ecco che il Music Inn, a Largo dei Fiorentini, comincia ad avere un senso e un seguito: Pignatelli, pur senza troppe simpatie per il free e per il comunismo (che in quegli anni vanno a braccetto) è persona aperta e intelligente, grazie a un amore illimitato verso l’hard bop, per eludere proposte musicali anche molto ardite; la scelta in cartellone di personaggi come Ornette Coleman, Art Farmer, Dexter Gordon, Johnny Griffin, oltre quelli già elencati dal Principe, fa capire che i tempi stanno cambiando persino nella ieratica Roma, dove proprio grazie al Music Inn si formerà il nuovo jazz tricolore di assoluta priorità internazionale: Enrico Pieranunzi, Tommaso Vittorini, Bruno Biriaco, Giovanni Tommaso, Maurizio Giammarco, Enzo Pietropaoli, Danilo Rea, Roberto Gatto, Fabrizio Sferra.

Ma un nome su tutti è speculare a Pignatelli: Massimo Urbani, il quale, dai furori free, attraverso una personale tormentata ricerca (spesso frammista a un’odiosa tossicodipendenza, verso cui nessun amico o jazzista riuscirà a porre freno), passa alla scoperta del bop di Charlie Parker, sino a diventarne forse il continuatore più autentico e ispirato, in quanto a originalità artistica e impeto performativo. Anche il successo purtroppo effimero del «parkeriano» Urbani è simbolicamente merito di Pepito, scisso tra il diventare un ottimo batterista (un solo album in trio con il mitico Mal Waldron), l’essere il padrone di casa di un locale al contempo minimale e accogliente, il restare un perfetto gentiluomo d’altri tempi o il perseverare in alcuni «vizietti» (alcol e cocaina) che, dopo gli scandali e la galera degli anni Cinquanta, lo condurranno a una morte precoce, per un infarto trascurato, lasciando nella disperazione la fedele moglie Picchi (suicida circa dieci anni dopo) e nello sconforto la Roma del jazz o forse tutto il jazz di allora e di oggi.