«Parlare al muro» e «parlare arabo» sono senza dubbio le nostre più diffuse metafore dell’incomunicabilità; a Tunisi, invece, se si parla a un muro, e per di più in arabo, c’è anche il rischio che questo risponda. Sì, perché le prime tracce della rivolta del 2010/2011 che saltano agli occhi mentre si gira per la capitale tunisina sono le scritte sui muri. Un’invasione. Per chi vi ha vissuto «prima» e «dopo», l’impressione è che la città si sia improvvisamente ricoperta di parole.

La verità è che, «prima», le scritte venivano cancellate dalle autorità con la stessa rapidità con cui venivano eseguite, specie se i contenuti erano politici: come risultato, gli unici messaggi visibili, o quasi, erano quelli delle tifoserie di calcio. Ecco perché è emozionante, oggi, vedere i cittadini riappropriarsi dei loro spazi di espressione e i muri di Tunisi parlare di politica, anzi, solo di politica.

C’è chi, subito dopo la cacciata del dittatore, ha esultato scrivendo ovunque: «Viva la Tunisia libera e democratica», o, ispirandosi alle mille e una notte, «Quant’è bella la Tunisia senza Ben Ali Baba e i 40 ladroni Trabelsi!»: cioè gli innumerevoli parenti della moglie di Ben Ali, che avevano costruito negli anni un impero commerciale fatto di mafia e corruzione. «Potere al popolo», rivendica il muro della cattedrale cattolica di Tunisi: a quanto pare, dai giorni della rivoluzione a oggi, nessun prete ha voluto cancellare la frase, che rimane lì fiera, accanto a un più prosaico, ma comprensibile «Acab».

Dibattiti paralleli

Poi, ecco, l’era dello stato d’emergenza e dei primi, contestati, governi provvisori, ecco sbaraccare i sit-in ed ecco le prime elezioni nell’ottobre 2011. Scema l’entusiasmo e si insinuano i dubbi. E mentre l’assemblea costituente discute gli articoli della futura costituzione, nelle strade i cittadini avviano la loro discussione parallela.

Primo punto in agenda, l’ordinamento dello stato. Il mitico slogan «Il popolo vuole abbattere il sistema», ancora impresso dal 2011, salvo crepe, su molti muri non solo tunisini, viene convertito da alcuni in un costruttivo «Il popolo vuole un sistema parlamentare»; secondo altri, invece, «I rivoluzionari dicono: sistema presidenziale giusto, non sistema parlamentare ignorante. Noi non siamo ponti da attraversare» – splendida metafora della meschinità e arrivismo della classe politica: ce la segniamo anche per i nostri parlamentari. Ben vengano le divergenze, sintomo di un sano confronto. Ciò che importa, in fondo, è che «il popolo vuole»: parole ripetute in tante piazze del mondo arabo, ma non a caso partite dalla Tunisia, eco di un celebre verso del poeta tunisino Aboul Qacem Echebbi: «Se un giorno il popolo vuole vivere, il destino deve rispondere».

«Puntiamo a una costituzione di leggi che tutelino la dignità e l’uguaglianza», esorta un altro muro, in riferimento alla modifica dell’articolo 27 (poi, fortunatamente, scartata), che definiva la donna come «complementare», non uguale, all’uomo. E se c’è chi dice che la voce della donna sia ’awra, ovvero faccia parte delle cose peccaminose, da tenere nascoste (come i capelli o il seno), con un gioco di parole i muri rispondono che no, «la voce della donna è thawra», rivoluzione.

E poi c’è la famosa questione dei principi fondamentali: va lasciato nella nuova costituzione che «la religione della Tunisia è l’islam»? C’è chi ne è convinto (e avrà poi la meglio); ma la cosa buffa è che anche salafiti e islamisti di sorta si esprimono sui muri, a riprova dell’universalità del nuovo spazio d’espressione: «Sii geloso della tua religione. Proteggi il tuo paese. Sei tunisino», urla un omino indispettito sui palazzi di mezza città. La politica estera, invece, è riassunta da un enorme quiz che coinvolge i passanti su un muro del centro: «Domanda numero 1. Metti una X nella casella giusta. Il colonizzatore è: L’America, il Qatar, la Francia».

Un fantasma di nome Chokri

Niente è più come prima. Ogni singolo avvenimento politico viene commentato sui muri. «Il 23 ottobre lascia la poltrona», ironizza una scritta, con tanto di disegnino esplicativo, in riferimento al 23 ottobre 2012, termine entro il quale l’assemblea avrebbe dovuto ultimare la costituzione, e il governo provvisorio sciogliersi, per andare a nuove elezioni (non è andata proprio così). «Chi ha ucciso Chokri?», chiedono i muri di tutta la città con uno stencil rosso sangue, da quando il leader del Fronte Popolare Chokri Belaid è stato assassinato davanti casa il 6 febbraio del 2013. E una figura nera con una benda sull’occhio, impressa a grandezza naturale sul muro della sede dell’Ugtt, il più importante sindacato tunisino, domanda in un fumetto: «Ci avete visti?», ricordandoci che nel novembre 2012 la polizia ha sparato pallini da caccia sui manifestanti di Siliana che chiedevano le dimissioni del governatore locale, col risultato di rendere cieche da un occhio decine di persone. E intanto chi era ancora dotato di occhi, ai piani alti, sembrava non vedere.

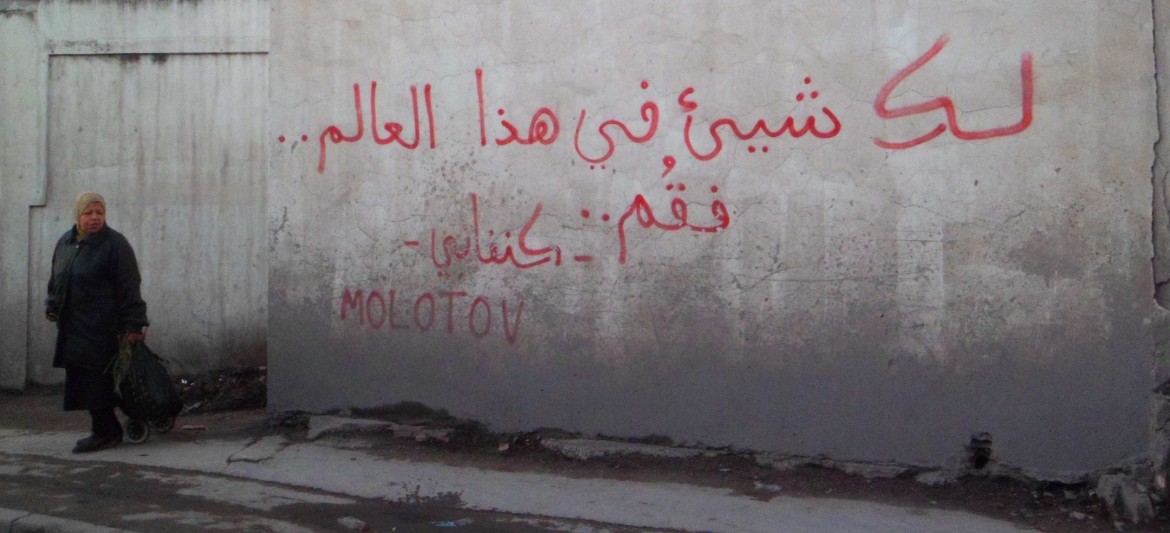

«Quando finisce la legge, inizia la tirannia (John Locke)». «Ti spetta qualcosa in questo mondo, perciò alzati (Ghassan Kanafani)». «Su questa terra c’è qualcosa per cui vale la pena vivere (Mahmoud Darwish)». «Attenti alla mia fame e alla mia rabbia, perché se avrò fame mangerò la carne del mio usurpatore (Mahmoud Darwish)». I muri parlano per citazioni, se da lì sono passati i Molotov: un gruppo di writers anonimi, che sembra aver visto nella parola la vera miccia della resistenza. Grazie a loro, passando sotto un cavalcavia o in mezzo a una squallida stazione del tram, ora ci si può imbattere in un verso o una riflessione filosofica: che gli autori siano arabi oppure occidentali, le frasi sono scelte con cura lungo un ideale fil rouge di rivolta.

Chi spoetizza, invece, è un altro famoso gruppo di nome Zwewla, ovvero «i poveracci, i proletari»: i giovani writers, infatti, hanno scelto di farsi portavoce dei disoccupati, degli emarginati e degli esclusi, che hanno iniziato la vera rivoluzione nelle regioni più povere del paese, ma che sono stati nuovamente dimenticati e traditi da una lunga serie di governi di transizione. Un discorso di giustizia sociale portato avanti fino in fondo, a partire dalla scelta dei graffiti come forma d’espressione, perché, a detta degli stessi Zwewla, i muri sono accessibili a tutti, diversamente dai tanto elogiati social network, che avranno sì avuto un ruolo importante nel diffondere informazioni e nel portare la gente in piazza, ma restano il mezzo di un’élite ricca e istruita, che vive in grandi città e può permettersi il computer.

Niente rivoluzione di Facebook, dunque; e se incalza il dibattito sul tema del laicismo/islamismo dello stato, i Zwewla, sui muri di Tunisi, ci ricordano il vero punto della questione: «Né laico né islamista: la nostra rivoluzione è quella del povero». E ancora: «Democrazia: e al povero chi ci pensa?» e «Ben Ali è scappato, ma i capitali governano ancora». Un linguaggio ben lontano dalla retorica celebrativa dei governi post-rivoluzionari. Tant’è che questi ultimi non gradiscono: nel 2012 Oussama Bouagila e Chahine Berriche, fondatori del gruppo, vengono arrestati mentre scrivono su un muro della città di Gabes «il popolo vuole i diritti del povero», e processati per diverse accuse, tra cui «diffusione di notizie false che turbano l’ordine pubblico» È solo uno dei tanti episodi che mostrano come l’atteggiamento dello stato si mantenga ambiguo, in bilico tra il permissivo e il repressivo, nei confronti di un mondo, quello della libera espressione, con cui deve ancora imparare a confrontarsi.

Il mondo di sotto

Per finire, non di sole frasi è cosparsa la città, ma anche di vere e proprie opere di «arte rivoluzionaria», secondo la definizione che del proprio lavoro hanno dato i membri del movimento artistico Ahl al-Kahf, primo nel suo genere in Tunisia. «Terrorismo estetico», hanno anche scritto in un indimenticabile manifesto del 2011. Il gruppo, infatti, nasce nei giorni della rivoluzione a Tunisi con l’idea di sollecitare, attraverso interventi artistici piazzati qua e là come bombe, una qualche forma di risveglio di coscienza – da qui il riferimento a ahl al-kahf, la «gente della caverna» che, in un mito presente sia nel cristianesimo che nell’islam, indica un gruppo perseguitato per la propria fede, che si rifugia in una caverna e lì dorme per secoli, per poi svegliarsi in un mondo completamente cambiato, finalmente pronto ad accogliere quelle nuove idee.

È la cultura underground, che si sviluppa sottoterra in attesa di poter uscire allo scoperto. Ecco sul muro una mucca che viene issata suo malgrado nel cielo da una mongolfiera: è la rivoluzione (in arabo thawra, «rivoluzione» ma anche «femmina del toro, mucca») che viene rubata e portata via. Sotto un enorme tirannosauro si legge «No al governo dei dinosauri». Anche la faccia di Ben Ali ricompare sui muri, poco dopo la sua fuga dal paese: è un monito, «Chi lo ha fatto sbagliare è ancora lì», scrive Ahl al-Kahf, riferendosi all’ultimo discorso del presidente a dei tunisini ormai inferociti, quello di «vi ho capiti» e «mi hanno fatto sbagliare». Un uomo con un orologio al posto della testa accompagna la scritta «Rivoluzione meno cinque». E poi secchiate di vernice colorata, la parola intifada ripetuta all’infinito, e una frase di Deleuze che, in fondo, sintetizza il senso di tutte queste nuove esperienze tunisine: «Creare è resistere».