Separata con violenza dalla propria famiglia, sospesa in un mondo di ghiaccio pronto a frantumarsi e a rivelare ogni sorta di pericolo, la giovane Uqsuralik dovrà sfruttare tutte le proprie doti per sopravvivere, raggiungere la terraferma e aggregarsi a qualche altro gruppo di Inuit. Ma lungo il cammino scoprirà che non sempre gli esseri umani custodiscono insidie meno terribili degli orsi che ha imparato a cacciare con il padre o dei giganti imprigionati sotto la banchisa con cui dialoga. La sua lotta per la sopravvivenza assumerà così pian piano il profilo di un cammino verso la consapevolezza e la libertà: un percorso intrecciato ad un costante dialogo con il mondo animale e l’ambiente naturale che la circonda. Perché per gli Inuit perfino la caccia alla foca è prima di tutto un «incontro». Come racconta Uqsuralik: «Sdraiata sul ghiaccio, lancio il loro verso, imito il loro linguaggio. Riesco quasi a farmi amare. È con la lancia che riesco meglio a ucciderle».

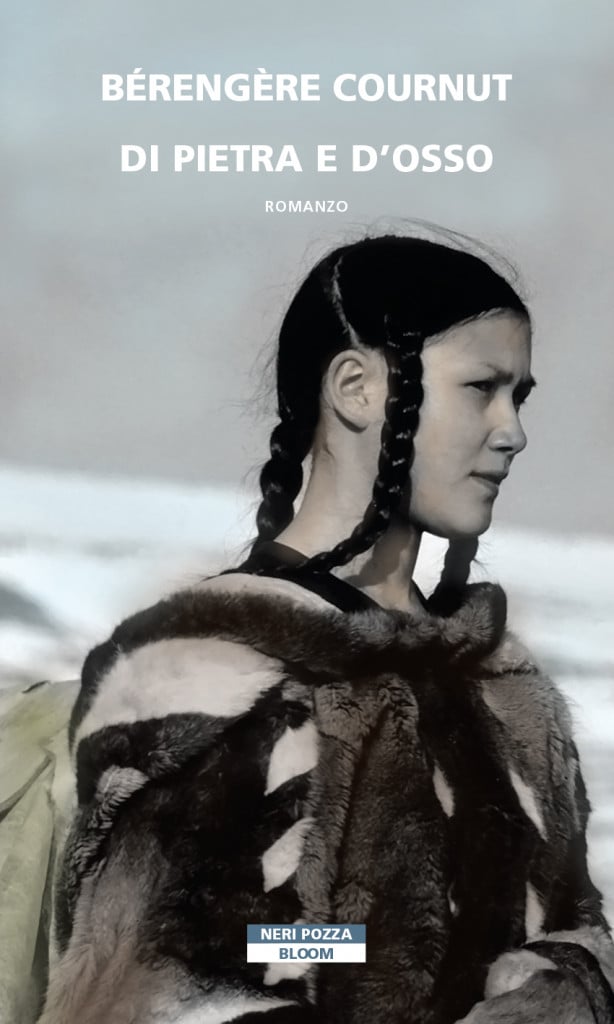

Ispirandosi alle tradizioni della Groenlandia e dell’Artico canadese, la scrittrice francese Bérengère Cournut, in Di pietra e d’osso (Neri Pozza, pp. 206, euro 18, traduzione di Margherita Botto), dischiude ai lettori le porte di un mondo a un tempo fantastico e brutale, dove vita quotidiana, spiriti magici e eventi naturali si intrecciano inestricabilmente attraverso il romanzo di formazione di una giovane Inuit.

La vita di Uqsuralik è segnata dalla violenza e dal dolore. Perché ha scelto questa figura per raccontare il mondo degli Inuit?

Intanto, il fatto che la protagonista della storia fosse una giovane donna mi ha aiutata a identificarmi di più e a immergermi nella sua cultura. C’è poi da dire che la vita delle popolazioni dell’Artico è stata prevalentemente raccontata dal punto di vista maschile, soprattutto per la caccia praticata certo più dagli uomini che dalle donne. Così facendo si è però dimenticato che le attività vitali per la comunità sono condivise tra i sessi: il lavoro delle donne sugli animali cacciati, la loro capacità di realizzare abiti da cui dipende la sopravvivenza dei cacciatori, tutte cose determinanti. Infine, ma è forse il motivo principale, una credenza diffusa tra gli Inuit sostiene che l’anima degli individui sia legata ai loro nomi e spiega come queste anime-nomi compiano un «viaggio» tra i defunti e i bambini che stanno per nascere. In tale prospettiva mi sembrava che il corpo di una donna, un po’ come accade per gli sciamani, rappresentasse l’ambito privilegiato di incontro tra il mondo terrestre e quello spirituale.

La vita e la morte, il reale e l’onirico, i ritmi della natura e degli uomini si intrecciano e dialogano nel corso della vicenda attraverso i corpi dei personaggi. Che percorso ha seguito per rendere tutto ciò nelle pagine del libro?

Direi la mia vita… Credo che istintivamente, da quando mio padre è morto che avevo solo undici anni, questo è il modo in cui vivo: tra diversi «mondi». Forse avrei vissuto così anche senza questa perdita, questo lutto che è indubbiamente particolare se subito durante l’infanzia… ma come faccio a saperlo? In ogni caso, Di pietra e d’osso è il risultato di una lunga presa di coscienza rispetto a tutto questo. Un primo, decisivo, passo lo avevo compiuto con il romanzo precedente, Née contente à Oraibi, dove il protagonista, un bambino che appartiene al popolo amerindiano degli Hopi, in Arizona, affronta il lutto per la perdita di suo padre attraverso l’esplorazione dei paesaggi circostanti e i riti Hopi legati al ciclo delle stagioni. Il nuovo romanzo è un salto ulteriore verso un universo ancora più lontano dal nostro in termini di ritmi naturali. Ed è anche un testo che affronta il tema della ricostruzione: di sé e del contesto che abbiamo intorno. Uqsuralik perde tutta la sua famiglia e deve ricostruirne una, passo dopo passo. Mettere insieme un nuovo gruppo per sopravvivere e per poter crescere dei figli da sola. Ricominciare il ciclo della vita, malgrado abbia perso tutto.

Mi sono documentata cercando sempre di partire dalle fonti degli Inuit stessi. In particolare attraverso i loro scritti, quando esistono, come nel caso di alcune autobiografie e dei «canti» raccolti dagli etnologi. Specie i testi di questi ultimi, che si riferiscono ad ogni aspetto dell’esistenza, rappresentano una fonte preziosa per comprendere la concezione molto particolare della vita propria degli Inuit. Qualcosa di molto fatalista e allo stesso tempo gioioso, in cui le persone sono sempre pronte ad adattarsi ai cambiamenti. E, in questo quadro, la presenza di spiriti – umani, animali o soprannaturali – è qualcosa che non si mette in discussione, che nessuno nega. L’Artico è un ambiente allo stesso modo ostile e, direi, «naturalmente» magico – luci, oscurità, tempeste, temperature estreme…. Il pericolo e la bellezza sono permanenti: devi avere una visione davvero particolare del mondo, per crescere in un simile contesto. Un’immaginazione capace di dialogare con forze potenti e misteriose, che si tratti di spiriti o semplicemente delle condizioni naturali dell’esistenza.

Eppure, la sua scoperta degli Inuit non è avvenuta sulla banchisa, ma nelle sale del Museo di storia naturale di Parigi. Come sono andate le cose?

Ad attirarmi inizialmente è stata la scoperta della loro arte, e in particolare delle loro minuscole sculture di animali. Volevo sapere tutto di un popolo capace di rappresentare gli animali che lo circondano con tanta forza e semplicità. Quindi ho cominciato a leggere molto, prima sugli Inuit dell’Artico canadese, poi su quelli della Groenlandia, che alcuni esploratori francesi come Paul-Emile Victor o Jean Malaury hanno frequentato e descritto a lungo. Poi, mi sono immersa negli archivi di Victor (alla guida di diverse spedizioni nelle terre artiche tra il 1947 e il 1974, nda), ho visto centinaia di foto e oggetti riportati da lì. Tutto ciò ha solo rafforzato una connessione con questa cultura che sul piano cerebrale ed emotivo avevo già cominciato a sviluppare.

Nel libro si coglie l’eco delle tesi del filosofo Baptiste Morizot che ritiene necessario ritrovare un rapporto con il mondo animale per superare la crisi che minaccia il pianeta e che per farlo si deve imparare proprio dai popoli indigeni. Cosa ne pensa?

In realtà, ho scoperto queste analisi solo di recente, ma è chiaro che le condivido. Con il mio approccio, che è prima di tutto letterario, mi sono avvicinata alla questione della morte, ma quella relativa alla conservazione degli esseri viventi conduce sui medesimi sentieri: riconsiderare il posto dell’umano in una più vasta globalità, per attribuirgli un ruolo più modesto, più umile, e per allargare la nostra coscienza all’insieme dell’esistente. Da un simile atteggiamento abbiamo, inoltre, tutto da guadagnare.

Le incredibili imprese del primo esploratore, Willem Barents

«Ogni esploratore artico che ha sopportato indicibili prove, ogni avventuriero del nord la cui storia è diventata un bestseller, ogni patriota che ha giurato di colmare la mappa per la gloria nazionale, ogni viaggiatore polare le cui imprese sono state registrate con le più recenti tecnologie ha percorso il cammino tracciato per la prima volta da lui». Considerato tra i primi e i più importanti esploratori dell’Artico, porta ancora il suo nome l’ampia zona di mare compresa tra il nord della Norvegia e della Russia, il navigatore olandese Willem Barents inseguì a lungo, ma senza fortuna, alla fine del XVI secolo il mitico «passaggio a nord-est» che avrebbe dovuto consentire di raggiungere l’estremo oriente varcando il lembo più settentrionale, e ghiacciato, del continente europeo. Quella scoperta sarebbe arrivata solo tre secoli più tardi, dopo che innumerevoli missioni si erano scontrate tragicamente con un orizzonte di ghiaccio e di morte – di una di queste vicende ha scritto recentemente l’ex Monty Python Michael Palin in Il mistero dell’Erebus (Neri Pozza) – ma lo stesso Barents vi aveva sacrificato l’intera vita: i suoi resti sarebbero stati trovati non lontano dall’Isola degli Orsi molto tempo dopo l’ultima missione che aveva guidato nel 1596 e sono oggi custoditi al Museo statale di Amsterdam. Alle «incredibili imprese» di Willem Barents è dedicato Ai confini dell’Artico della giornalista statunitense Andrea Pitzer (Newton Compton, pp. 318, euro 12, traduzione di Marta Lanfranco), tra le fondatrici del sito di saggistica narrativa «Nieman Storyboard» legato all’Università di Harvard. Ricostruendo la vita di Barents come in un romanzo d’avventura, Pitzer sottolinea le qualità e le caratteristiche umane di un personaggio innovativo che ha «piantato il seme di quello che sarebbe stato l’esploratore futuro, un uomo la cui fama sarebbe consistita in una combinazione di conoscenza e resilienza piuttosto che nella gloria marziale».