A confronto con altri grandi intellettuali del Novecento, di cui tutto o quasi si conosce, il caso di Carl Gustav Jung è raro nella capacità di offrirci materiali di studio ancora tutti da scoprire, conoscere, approfondire. La ricerca storica ha contribuito, negli ultimi decenni in particolare, a recuperare una parte importante del suo lascito, portando alla pubblicazione testi legati alla sua ampia attività seminariale e all’ingente documentazione epistolare. Scritti che, a partire da Il Libro rosso o Liber Novus, atteso da lunghissimo tempo e da dieci anni disponibile anche in lingua italiana (Bollati Boringhieri, 2010), i Libri neri, di prossima uscita, e i protocolli originali di Ricordi, sogni, riflessioni, la celebre «autobiografia», anch’essi in preparazione, contribuiscono a farci ripensare l’opera complessiva di Jung. È tuttavia la sua produzione artistica a suscitare oggi una sorpresa: l’arte fu l’amorosa compagna di tutta una vita, confermano gli eredi, che documentano come egli sia stato capace non solo di concepire e realizzare architetture (la celebre «torre» di Bollingen), ma anche di disegnare su carta, dipingere su tela, miniare pergamene, scolpire la pietra e incidere il legno: «mandala», volti e paesaggi figurati realizzati con ammirevole maestria e una sorprendente versatilità di tecniche – grafite, penna, inchiostro, guazzo, pastello, acquerello. Del resto, pur attento alle evoluzioni dell’arte contemporanea, Jung mantenne un atteggiamento ambivalente: emblematici gli scritti su Picasso e sull’Ulisse di Joyce del 1932, nei quali constatava la corrispondenza tra le forme espressive dell’arte moderna e i fenomeni psichici sperimentati dai suoi pazienti psichiatrici.

Dall’Africa all’inconscio collettivo

Jung, del resto, non fu mai interessato a considerare l’arte moderna in modo indipendente dai suoi aspetti psicologici e simbolici. Consultò però spesso le medesime fonti di arte tradizionale e primitiva che, negli anni Dieci e Venti, avevano attirato l’attenzione di importanti esponenti della scena dadaista e surrealista zurighese, con i quali mantenne rapporti e collaborazioni: il suo intento era confrontare pensiero moderno e la cosiddetta «mente primitiva»; gli altri, invece, cercavano di derivare soluzioni estetiche da quelle forme essenziali.

Ed è proprio di questa continuità tra l’anima dei «primitivi» e la psicologia di Jung che testimonia l’esploratore, antropologo e africanista Laurens van der Post in una monografia finalmente edita anche in italiano per Mimesis, Jung e la storia del nostro tempo (traduzione di Franco Contaldo e Alessia Degano, pp. 319, € 24,00).

Secondo van der Post, Jung amava l’Africa perché gli aveva consentito di sciogliere ogni dubbio sull’esistenza e l’universalità di un’area inesplorata della psiche, comune all’umanità intera, svincolata da differenze genetiche, culturali e religiose, relativamente indipendente dai processi di civilizzazione. Di questa ipotesi, che aveva definito «inconscio collettivo», trovava testimonianza nei sogni, nei miti e, appunto, nell’arte.

Pochissimi, tuttavia, conoscevano fino a pochi anni fa il talento artistico dello stesso Jung, dal momento che scelse di non rendere pubblici i suoi lavori e di non includerli nel corpus delle sue opere scientifiche. Al desiderio di conoscere i tesori pittorici mai usciti dagli archivi privati zurighesi risponde L’arte di Carl G. Jung, edito dalla Fondazione delle Opere di Carl Gustav Jung e curato dal nipote Ulrich Hoerni, dal pronipote Thomas Fischer e dalla storica dell’arte Bettina Kaufmann. Il volume, uscito l’anno scorso da Bollati Boringhieri, presenta una selezione di opere realizzate tra il 1885 e il 1958, alcune delle quali esposte nella mostra allestita presso la University of California Santa Barbara nel 2019.

Ma le sorprese non sono finite. Jung, come è noto, esercitò l’analisi per gran parte della sua vita professionale, dedicandosi privatamente alla pratica psicoterapeutica nella sua abitazione a Küsnacht, sul lago di Zurigo, dal 1909. Eppure, i resoconti di analisi svolte con Jung sono tuttora limitatissimi, per lo più confinati in report privati, carteggi inediti e documentazione personale. Benché abbia scritto in più opere a proposito del suo lavoro con i sogni e – in misura molto minore – della tecnica dell’«immaginazione attiva», Jung non presentò mai «casi clinici» nel dettaglio, sia per ovvie ragioni di confidenzialità sia per non dare l’impressione che la psicoterapia potesse essere praticata in un unico modo. In più occasioni, invece, utilizzò sogni e disegni realizzati dai suoi pazienti come base empirica per conferenze e seminari, rispettando il vincolo dell’anonimato.

Elementi del lavoro psicoterapeutico di Jung si sono tuttavia resi conoscibili nel corso degli anni attraverso la pubblicazione di frammenti di analisi, se non di veri e propri «diari clinici», di alcuni pazienti e allievi: testimonianze che ci permettono oggi di ricomporre una immagine più verosimile, benché ancora frammentaria, dell’orientamento clinico di Jung.

Dagli anni della prima guerra mondiale, egli trasformò significativamente la propria pratica professionale, modificò la sua idea di psicoterapia e, sulla base di esperienze personali, stabilì ciò che è tuttora conosciuto come «analisi junghiana»: non più univocamente connessa con il trattamento di una patologia, la psicoterapia divenne uno strumento di sviluppo della personalità, destinato a chiunque si confronti con i problemi intrinsechi al corso della vita e ai suoi compiti evolutivi.

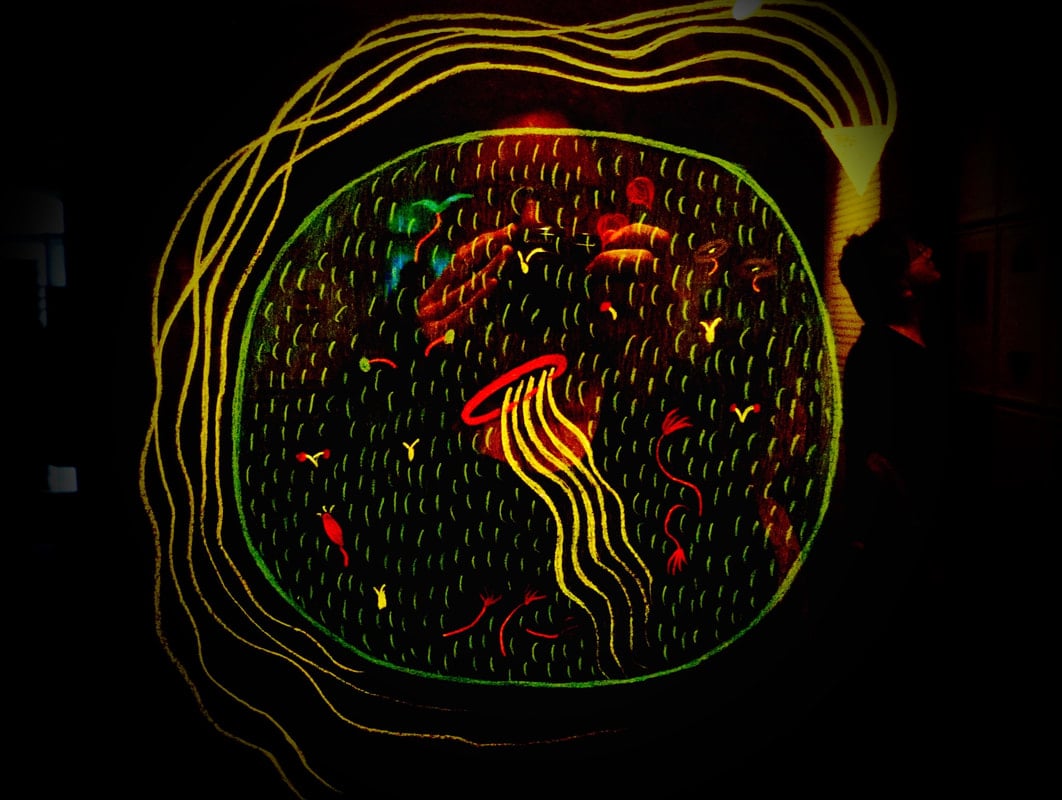

La radice di questo cambiamento va ritrovata in quel personale «viaggio interiore» a cui Jung aveva dato avvio nel 1913 (anno in cui rinunciò anche al suo incarico di libero docente all’Università di Zurigo e che segnò la rottura, definitiva e non più sanabile, con Freud), che consisteva nell’evocare di proposito una fantasia in stato di veglia, per poi entrarvi, come se si trattasse di una rappresentazione teatrale. Tra il 1913 e il 1932 documentò queste esperienze nei Libri neri, integrandole con riflessioni sui propri stati d’animo e sulle difficoltà incontrate nella loro elaborazione. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, inoltre, si persuase che alcune di queste fantasie ne fossero state una «precognizione»: ciò lo spinse a comporre la prima bozza del Liber Novus o Libro rosso, nel quale trascrisse le principali fantasie raccolte nei Libri neri, accompagnate da commentari interpretativi, elaborazioni liriche e un ricco apparato di illustrazioni e motivi ornamentali.

La raccolta di Jolande Jacobi

Considerando la propria esperienza come paradigmatica, inoltre, Jung si propose di mostrare come i processi psichici documentati nel Liber Novus non costituissero una esperienza specificamente sua, ma come fosse possibile ritrovare quei temi anche nell’esperienza interiore di altri. Dal 1916, così, i suoi pazienti furono istruiti sul come condurre le proprie immaginazioni attive, avviare dialoghi interiori e tradurre le proprie fantasie con il disegno e la pittura. Jung era solito chiedere ai propri analizzandi copia delle opere da loro prodotte, desiderando però che gli originali rimanessero ai rispettivi autori. Tra il 1917 e il 1955, circa 4500 raffigurazioni realizzate da allievi di Jung e circa 6000 da pazienti della sua collaboratrice Jolande Jacobi confluirono nell’archivio iconografico del Carl G. Jung-Institut di Zurigo, dove sono tuttora custodite e classificate in forma anonima. Nel 2018, in occasione del 70° anniversario della fondazione dell’Istituto, è stata allestita una prima esposizione di questi materiali presso il Museum im Lagerhaus – Stiftung für schweizerische Naive Kunst und Art Brut di San Gallo, di cui è testimonianza il volume appena uscito, Tesori dell’inconscio C.G. Jung e l’arte come terapia, curato da Ruth Ammann, Verena Kast e Ingrid Riedel (Bollati Boringhieri, traduzione di Maria Anna Massimello, pp. 252, € 55,00).