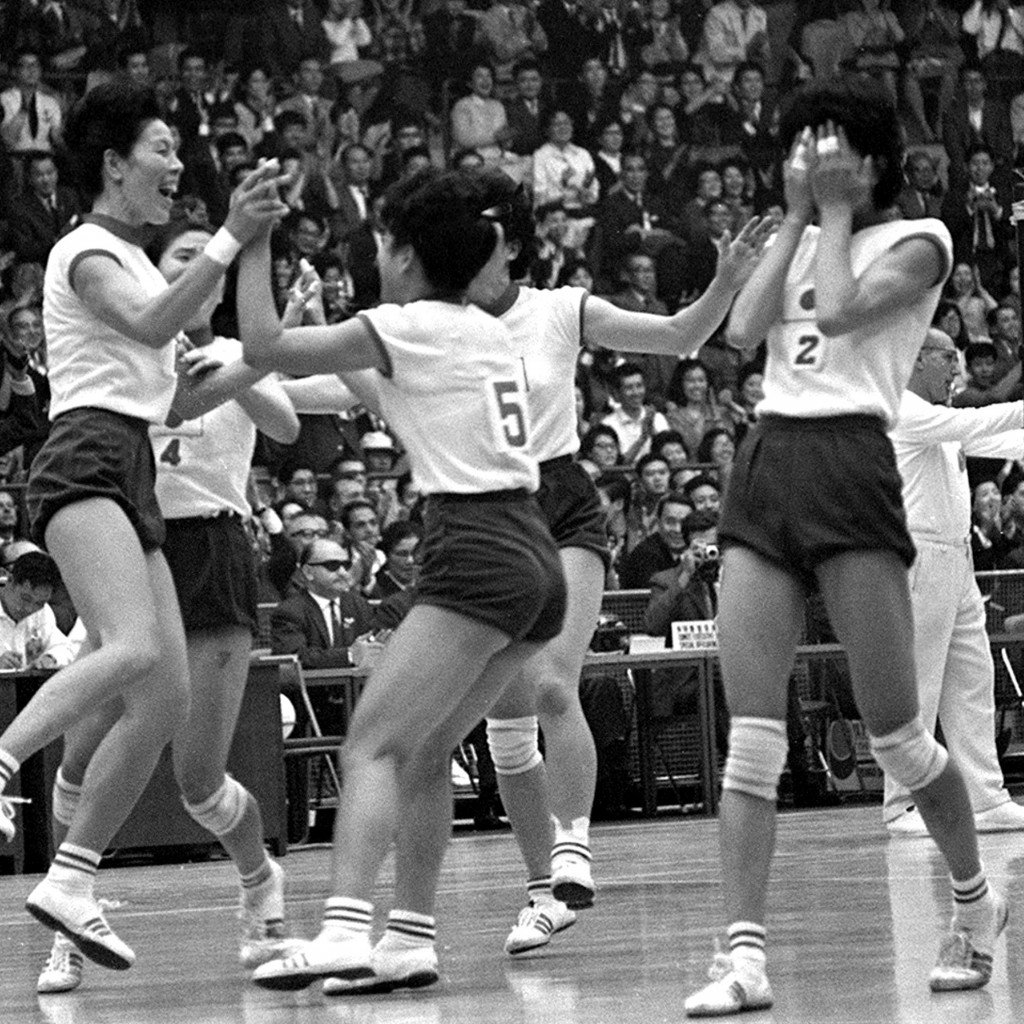

Dopo la prima a Rotterdam, Les Sorcières de l’Orient di Julien Faraut arriva in Italia grazie alla Mostra Del Nuovo Cinema di Pesaro. Al suo terzo lungometraggio, il regista francese consolida il percorso di esplorazione del rapporto tra immagine e gesto sportivo intrapreso con John McEnroe. L’empire de la perfection (2018) e ancor prima con l’intrigante Regard neuf sur Olympia 52 (2013), mai uscito nel nostro paese, in cui ricostruiva l’esordio travagliato di Chris Marker dietro la macchina da presa alle olimpiadi di Helsinki. Questa volta il focus è sulla nazionale giapponese di volley che vinse l’oro olimpico a Tokyo 64. Il titolo del film – «Streghe d’oriente» – riprende l’appellativo con cui era stata ribattezzata la squadra dai media occidentali durante una trionfale spedizione in Europa di inizio anni 60: solo un qualche esotico trucco stregonesco poteva giustificare il record di vittorie di quelle giocatrici. In realtà, come mostrano le sequenze di abbacinante bellezza che il regista alterna alle testimonianze rese dalle atlete oggi anziane, quei risultati nascevano grazie ad allenamenti durissimi condotti dal coach Hirofumi Daimatsu, soprannominato «il demonio».

Faraut, che è responsabile della cineteca dell’INSEP (istituto nazionale di educazione fisica) di Parigi, è un archivista e archeologo del cinema che svela repertori celati e ne ripercorre di noti con occhi nuovi. Il suo è un lavoro sulla memoria e sulla vita dell’immagine sportiva che attinge da testi altrui per comporne di nuovi, come esortava a fare Chris Marker ne L’homme et sa liberté. Il suo orizzonte estetico di riferimento sono le pellicole didattiche, i film ad uso tecnico e scientifico ma non solo. Non si può infatti ripercorrere l’immaginario del volley femminile giapponese senza accostarsi agli anime che hanno magnificato i match epici con cui in piena guerra fredda le pallavoliste lottarono non solo per vincere ma anche per diffondere a livello globale l’immagine di un Giappone forte e valoroso.

Cos’ha guidato la scelta dei repertori utilizzati per Les Sorcières de l’Orient?

Quando faccio un film è sempre a partire dall’archivio. Non c’è mai un mio desiderio o progetto elaborato a monte a cui adatto le immagini ma sono esse stesse a guidare le mie scelte. Questa volta, il punto di partenza sono state due bobine in 16mm mostratemi dall’ex allenatore di volley femminile Ralph Hyppolyte: una, più tecnica, era stata girata dopo Tokyo 64 e mostrava coach Daimatsu al lavoro ed è stata d’ispirazione alla nazionale francese. Mi ha colpito la velocità e l’intensità dell’allenamento in un’epoca in cui, nello sport femminile, gli standard di sforzo erano bassi per via di un’idea su come dovesse essere il corpo delle sportive che oggi è cambiata. L’altra bobina era una copia del cartone animato Attack n°1 che voi in Italia avete intitolato Mimì e la nazionale di pallavolo. Mi è venuta voglia di fare questo film perché ho trovato incredibile che la nostra generazione (Faraut è del 1978 ndr) conosca a memoria questi anime popolari senza sapere molto della squadra reale che li aveva ispirati. E così mi sono messo a fare ricerche, ho letto i giornali dell’epoca, ho trovato altri repertori tra cui quel film meraviglioso in 35mm a colori che è The Price of Victory (1964) della regista Nobuko Shibuya, presentato a Cannes, dove si racconta la quotidianità della Nichibo Kaizuka, squadra nata negli anni 50 in una fabbrica tessile nei pressi di Osaka da cui poi è stata selezionata gran parte della nazionale.

Quello di Shibuya è un film incredibile, di sport e di fabbrica

Sì, interessante perché in Giappone lo sport è spesso sostenuto dalle imprese mentre da noi in Francia è lo Stato. Il volley all’epoca era finanziato dall’industria tessile, che ha manodopera in gran parte femminile, da cui la prevalenza delle donne in quella disciplina.

In occidente è più noto «Mila e Shiro» di «Mimì e la nazionale» perché ha scelto solo sequenze di quest’ultimo?

L’animazione giapponese ha avuto un ruolo importante nel diffondere la passione popolare per la pallavolo in occidente negli anni 80. Il vettore principale è stato in effetti Attacker You! che da noi si chiamava Jeanne et Serge e da voi Mila e Shiro ed è arrivato in Francia nel 1987. Essendosi affezionato a quel prodotto, il pubblico non ha accolto bene Mimì e la nazionale cioè Attack n°1, che era nato prima ma è arrivato in Europa dopo. Ho usato Mimì non solo perché è narrativamente ed esteticamente migliore ma anche perché alcuni momenti sono stati disegnati a partire da episodi realmente accaduti e riprese televisive, come la finale delle Olimpiadi 64 Giappone-URSS. Ci tengo ad aggiungere che quando abbiamo iniziato a lavorare, il mio produttore, sapendo la notorietà di Attacker You! in Francia, mi ha sollecitato a richiederne delle sequenze. È però venuto fuori che sarebbe stato venduto all’estero all’insaputa dell’autore: proprio dall’Italia sono transitati tutti i cartoni giapponesi, tra cui questo, prima di approdare nel resto d’Europa, ma gli altri paesi hanno comprato i diritti da un distributore italiano che, pare, non avrebbe mai avvertito la controparte giapponese dell’operazione di rivendita. Di recente, si è avviato un procedimento legale per tale vicenda ed è per questo che non abbiamo usato immagini di Attacker You!

È la prima volta che in un suo film non c’è voce narrante. Perché?

Durante le ricerche, mi ha turbato scoprire quanto la stampa occidentale degli anni 60 alimentasse fantasmi esotizzanti su quelle «streghe» senza mai dare la parola alle giocatrici quindi ho rinunciato a scrivere io un testo, cosa che di solito mi piace moltissimo, per lasciare che fossero quelle donne a esprimersi. Con McEnroe non l’avevo fatto perché sapevo che era poco generoso nelle interviste ma stavolta mi è parsa una bella sfida che loro hanno colto con tutta la discrezione e umiltà di chi dice «non ho fatto nulla di speciale, solo il mio dovere».

Come si sono svolte le riprese in Giappone?

Ci è voluto un anno per trovare il contatto che mi permettesse di arrivare alle olimpioniche del 64. Fondamentale è stato anche il ruolo di Catherine Cadou, interprete per la lingua giapponese molto nota nell’ambito del cinema in Francia, che è loro coetanea. Mi ha consentito di creare un legame con queste donne superando lo scarto culturale e generazionale che mi separa da loro. La prima volta che sono partito non avevo macchina da presa, per non risultare invadente e maleducato, ma solo strumenti per registrare l’audio in modo discreto e mantenendo le distanze. Ho passato lì una settimana nel giugno 2019 in due regioni diverse, mezza giornata a testa con quattro giocatrici a cui ho sottoposto lo stesso questionario per poi comporre una narrazione corale, altra sfida perché è più facile identificarsi a un narratore singolo che a un gruppo. Ma la loro storia è così collettiva che non potevo fare altrimenti. Ho conservato brani di queste interviste audio per una prima voce off. Poi ho scritto loro che sarei tornato per filmare e dato che volevo ciascuna decidesse come farsi ritrarre, ho chiesto loro dove volevano essere filmate. Shiba-san ha voluto che la filmassimo mentre fa pesi in palestra, Shinusaki-san ci ha invitati a filmarla mentre allena delle giovani. Di Tanida-san ho voluto riprendere la famiglia tutta al femminile, due figlie e tre nipoti. Dato che insieme hanno l’abitudine di giocare, ho regalato loro un memory e le ho filmate durante una partita, come eco al percorso tra i ricordi. Di Matsumura-san avevo selezionato un racconto di viaggio e quindi l’abbiamo filmata su un mezzo di trasporto. Mi piace far parlare le immagini, senza la perentorietà di certi documentari soprattutto televisivi in cui si fa dire alle immagini quel che si vuole. Se si ascoltano queste donne, possono sembrare poco eloquenti agli occhi occidentali ma nella semplicità delle loro parole c’è molta determinazione. Al punto che mi sono trovato in imbarazzo con il produttore che voleva della suspence mentre i loro racconti erano anti-spettacolari: «sapevamo di vincere», «è normale che abbiamo vinto», «sapevamo di essere le migliori».

È anche grazie a loro se le sequenze molto dure di allenamento interrogano le nostre percezioni muovendosi su quella linea sottile che nello sport di alto livello separa il rigore dal maltrattamento

È stata la complessità a motivarmi in questo progetto. Il problema delle violenze nello sport è serio, ci sono stati casi noti in Giappone, soprattutto nel baseball. Ma io volevo riflettere sull’atteggiamento di condanna di certe pratiche da parte dell’occidente in nome del rispetto delle donne, cosa molto paternalista. Per la stampa americana era inaccettabile che Daimatsu allenasse le ragazze come avrebbe allenato degli uomini. Nel Giappone patriarcale e misogino, c’era un coach che prendeva sul serio le atlete mentre in occidente dalle donne si pretendeva parsimonia. Allora chi era più conservatore? Certo, non bisogna farsi abbindolare ma quando ho incontrato queste ultrasettantenni, in piena forma -cosa rara per sportive di quel calibro-, radiose, ancora appassionate di volley, ho capito che non erano mai state delle vittime. Ci sono donne in quel gruppo che non hanno sopportato l’allenamento e hanno smesso, altre invece hanno accettato il sacrificio e la fatica pur di vincere e questo le ha rese ancora più forti. Nella scena in cui Tanida-san viene bersagliata di pallonate e soffre, poi si alza e dà uno spintone all’allenatore che fa un passo indietro. In quel gesto c’è complicità e rispetto reciproco. Per di più, la maggioranza di loro era orfana di padre e Daimatsu per loro è stato anche un genitore. È importante non annegare nel moralismo le sfaccettature dei rapporti.