Qualcuno ha scritto che uno dei tratti fondanti del liberismo selvaggio in varia declinazione che ha caratterizzato, in varie ondate, gli Stati Uniti d’America (liberismo interno, o imposto agli altri stati con l’intrusione di macellai politici, vedi alla voce Cile) è stata la sistematica rimozione del concetto di lotta e coscienza di classe, con la scientifica sostituzione dei pericolosi paradigmi interpretativi marxisti con il mito dell’individualismo e quello, al contempo più smielato e perverso, ma complementare, della «land of opportunities», della terra che sapeva e poteva dare una chance a tutti, a prescindere dalle origini, a patto naturalmente di non mettersi di traverso con idee pericolose. È per questo che a Ellis Island, il luogo in cui transitavano gli smagriti e smarriti emigranti italiani dopo la traversata atlantica, tra le domande fondamentali che venivano rivolte agli aspiranti americani di domani c’era quella, precisa, se si fosse stati in patria socialisti o anarchici, domanda ben mescolata a quelle riguardanti le più svariate tare fisiche da non introdurre nella terra delle opportunità. Sacco e Vanzetti morirono per questo. E per questo che ancora oggi Bernie Sanders ha faticato e fatica a spiegare ai suoi concittadini in quel continente di contraddizioni che sono gli Usa che la sanità pubblica è sì una riforma «socialista», come aveva timidamente tentato di fare Obama, ma che socialismo non vuol dire cosacchi col colbacco e la stella rossa a bussare alle porte delle casette in legno dei bravi americani con la bandiera nel cortile, per usare un’immagine oleografica. Ma servizi per tutti, non per pochi.

COSCIENZA GLOBALE

Eppure tratti fondanti di una coscienza globale del valore del proprio lavoro, magari usurantissimo, e delle proprie esistenze come collettività pensante, lavoro svenduto di necessità per arricchire qualche falco arrembante, è sopravvissuto, al di là della riduzione al silenzio o alla complicità untuosi dei sindacati attuali che hanno perso ogni connotazione «di classe», o che sono stati scientemente depotenziati.

Bisogna rintracciarne i segni nella sedimentazione documentale dell’immaginario, ripercorrere piste incerte e spesso avvolte nella mitografia, scrostare la vernice posticcia di quel romanticismo della forza e del valore che pure ha lasciato tracce anche nell’opera di uno scrittore socialista come Jack London, e arrivare al cuore del problema. Che è qualcosa di antico, e al contempo di attualissimo. La musica ci può dare una mano, ripensando all’attualità del Primo Maggio «Festa del Lavoro». Lavoro che continua ad avere tratti arcaici e feroci, nella maggior parte del pianeta. Ci aiuta la storia «americana» e molto proletaria di John Henry, operaio nero nella costruzione delle linee ferroviarie. Che è una storia che ci parla dell’oggi, in realtà, solo con forme diverse: perché l’idea che si possa sfidare con le braccia e la testa una macchina e che da soli non ce la si possa fare porta dritto al groviglio di problemi dell’oggi, in cui non sapremo se il lavoro sopravvivrà agli amministratori delegati con buonuscite milionarie, alla robotica, al capitale sempre più rapinoso e convertito al gangsterismo finanziario degli algoritmi. Alla precarietà.

Torniamo alla storia, e anche naturalmente alla storia in musica, di John Henry. L’immensa rete di comunicazione che attraversò come un immenso parallelogramma delle forze gli States fu, notoriamente, uno degli sforzi più titanici e defatiganti nella storia degli States. Restituì a un paese immenso in cui ancora mancavano cartine dettagliate su certe porzioni di territorio strappate ai legittimi indigeni nativi un formidabile propulsore di vitalità economica e di colonizzazione. Spostarsi e spostare merci fa girare la ruota, lo sappiamo. Ci lavorarono frotte di persone, decine di migliaia di detenuti ai lavori forzati, pressoché tutte le minoranze, moltissimi neri, ovviamente.

ARRIVA LA FERROVIA

Il boom dopo la guerra di Secessione, con la nascita del collegamento transcontinentale che unì la California al resto del paese, già reticolato in un groviglio di linee ferroviarie a macchia di leopardo: con un effetto a cascata di popolamento dell’area tra Missouri e Pacifico. Qui arriva la figura misteriosa e con l’alone di leggenda di John Henry. Che forse, ha raccontato lo storico Scott Reynolds Nelson, per intero si chiamava John Williams Henry. Ne è restata traccia negli archivi del penitenziario della Virginia: lì figura un diciannovenne John Henry. I detenuti neri erano spesso «affittati» dalla direzione delle carceri alle ditte private come operai per i lavori forzati. John Henry figura come un giovane erculeo caposquadra già abituato a guidare i gruppi di scavatori di tunnel. Era arrivato in Virginia come tanti altri neri, per cercare lavoro come pulitore e «recuperante» di materiali sui campi di battaglia della guerra di Secessione, poi l’avevano messo dentro per un furto con scasso. Fu preso in affitto dalla Chesapeake and Ohio Railway, la C&O, in sigla, al lavoro come steel driver: quegli operai che con enormi mazze spingevano punte d’acciaio nella roccia per creare la sede alle cariche esplosive dei minatori.

John Henry guardava con diffidenza le grandi macchine a vapore che andavano sostituendo gli steel driver in carne e ossa: e un giorno sfidò la macchina a chi fosse più abile e veloce a piantare la punta d’acciaio nella roccia. Il tunnel, detto il Big Bend, si trovava tra Talcott e Millboro, West Virginia, e fu costruito probabilmente tra il 1870 e il 1872, due chilometri di percorso. Altre fonti lo posizionano altrove, ma resta la sostanza: John Henry sfidò la macchina a vapore. Mazzata dopo mazzata, in un crescendo epico e drammatico, Henry portò la sua punta d’acciai più avanti, lasciando indietro la macchina. Per un giorno intero, e parte di un altro. Poi, stremato dalla fatica e dallo stress, il cuore perse colpi, e infine un infarto lo stroncò, lasciandolo rantolante nel tunnel. Morì poco dopo, ma qui i dati si fanno confusi.

LE PRIME FONTI

Il sociologo Guy B. Johnson, alla fine degli anni Venti, avviò una ricerca in zona, e trovò un anziano, Neal Miller, che gli raccontò di aver conosciuto da ragazzo John Henry e di aver assistito alla sfida epica, perché suo padre, che di mestiere vendeva punte d’acciaio e acqua ai lavoranti, aveva l’abitudine di portarselo dietro. Miller confermò in buona sostanza il testo della canzone di John Henry che, con variazioni, batte sul punto fondamentale: John Henry odiava le macchine, non voleva che quegli stantuffi a vapore rubassero il lavoro degli uomini. Lavoro che pure significava morte quasi sicura, differita negli anni, per silicosi.

Ma era un modo, fors’anche, per uscire dalle galere abominevoli dove le condanne si sommavano alle condanne: bastava sgarrare con una frase con un sorvegliante e scattavano le micidiali conseguenze. Una storia da aristocrazia operaia riconquistata, anche.

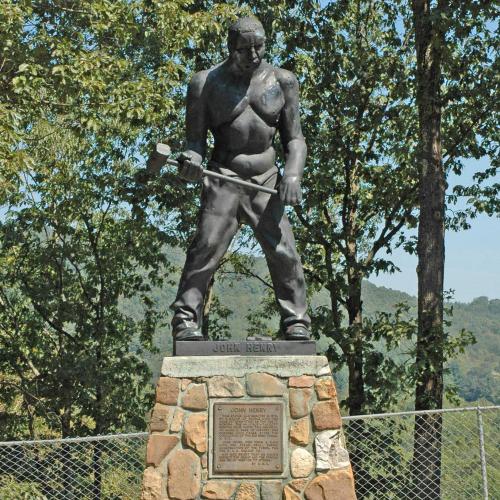

Non è l’unica ricerca storica effettuata: altri studiosi hanno ritenuto di trovare tracce di John Henry, a Dunnavant, Alabama, in Kentucky, addirittura in Giamaica. Sta di fatto che gli archivi del penitenziario della Virginia finiscono di riportare informazioni sul detenuto «John Henry» proprio nel 1873. E in un verso della canzone si dice che il giovane operaio nero fu seppellito «nella sabbia, vicino alla casa bianca»: corrisponde al fossato che si vede in foto d’epoca, luogo di sepolture, con il particolare ancor più illuminante dell’edificio principale, dipinto di bianco. La storia di John Henry con il suo martello da nove libbre che sconfisse la macchina ruba lavoro, ma che a sua volta lo uccise, è diventata una vera e propria cellula germinatrice di racconti, musiche, narrazioni, eventi, una sorta di necessaria e cogente «epopea del lavoro», ancorché in quella trasfigurata dimensione individualistica cui si accennava all’inizio. A Talcott si tiene ogni anno un «Henry Festival», e una statua dell’erculeo operaio nero si trova in prossimità del tunnel. Una targa alla base del monumento ricorda l’impresa disperata.

IMMAGINI E PAROLE

Un elenco completo è impossibile, ma si potrebbe cominciare dal fondo: Netflix annunciava in un trailer del 2019 l’uscita di John Henry and the Statesmen, a impersonare lo steel driver Duayne Johnson, a dirigere il tutto Jake Kasdan: dovrebbe essere il primo di una serie di film per celebrare «gli eroi del folklore americano», a prescindere dalle questioni di colore e etnia. D’altra parte questo è uno dei grandi rimossi, nella storia di John Henry: tant’è che la figura dello steel driver col martello gigantesco fu usata anche nella propaganda di guerra della seconda guerra mondiale, quando ancora i neri erano privi di ogni diritto civile, e venivano mandati sui fronti come sacrificabile carne da cannone.

C’era già stato un John Henry su schermo: è una comparsata in Tall Tale di Roger Aaron Brown, un film bizzarro in bilico tra fantasy e western, e un altro s’è affacciato sulle scene quest’anno in versione «modernizzata» con le fattezze di Terry Crews. La prima storia in cartoon di John Henry risale al 1946, quando George Pal realizzò John Henry and the Inky-Poo. Quasi trent’anni dopo, nel ’74, arriva La leggenda di John Henry, Paramount Pictures, undici minuti di narrazione colorata. Non poteva mancare una versione disneyana: John Henry, del 1999, di Mark Henn, di scarsa fortuna commerciale, e ora reperibile su una compilation di «corti» di qualche anno fa.

AL CINEMA

È toccato a Danny Glover interpretare l’Ercole nero nella serie Shelly Duvall’s Tall Tales & Legends, poi apparsa anche sul canale disneyano. Citazioni dirette o indirette per John Henry e il suo mito in svariati film: da citare ad esempio in Terminator : The Sarah Connor Chronicles 2 un futuribile John Henry che però, all’antica maniera «si oppone al progresso». Delle macchine. In letteratura un bella messe di opere, considerata la forza mitopoietica del racconto del nero col martello in mano: a partire dal racconto John Henry, 1931, di Roark Bradford, diventato anche un musical nove anni dopo. Nel ’65, l’anno dei diritti civili spunta fuori John Henry: An American Legend, libro illustrato dal grande Ezra Jack Keats, nel 2001 John Henry’s Days. Perfino un supereroe dei fumetti DC «cripta», ma non troppo la storia del nero col martello: è Steel, acciaio, nome da civile John Henry Irons. Infine, da ricordare che a John Henry è stato dedicato un francobollo, secondo la consueta retorica degli «eroi popolari americani», e che la sua figura appare in almeno un paio di videogiochi.

TRADIZIONE ORALE

Qui, come spesso succede con le note di tradizione orale, sbalza fuori un bel problema: se alcuni tratti della ballata ancora oggi cantata sono inequivocabili, nella loro cruda assertività da racconto epico popolare (la premonizione di John Henry che quel martello lo porterà alla morte, la sfida impossibile, la morte e la reazione della moglie), alcuni studiosi hanno notato che ben presto il racconto tragico della sfida uomo-macchina s’era andato a contaminare con le classiche «hammer songs», dunque quel repertorio che, come ogni canto di lavoro, di terra e di mare, serve a dare tempo e cadenza nei lavori pesanti fisicamente e ripetitivi. E dunque non può avere velocità eccessiva, ma un andamento piuttosto lento, tant’è che lì appare spesso il verso: «Questo vecchio martello ha ammazzato John Henry/ma non ucciderà me».

Lavorare con lentezza, per dirla con parole settantasettine. Dar conto delle versioni esistenti della canzone di John Henry, comunque, significa in pratica mettere in atto un ripasso totale della folk e popular music degli Stati Uniti, dagli anni Venti a oggi, in un tragitto che si può far partire dalla metà degli anni Venti, appunto, quando i talent scout bianchi inviati nel Sud a caccia di «autenticità nera» da travasare nei nuovi e redditizi «race records», i settantotto giri indirizzati a precise comunità etniche, scovano il brano nel repertorio fisso di quelli che il mondo chiamerà «bluesmen». E nelle raccolte di canzoni che suonano ogni giorno quelli che suonano la «hillbilly music», quello che oggi definiamo «country music». A dimostrazione, ancora una volta, che i confini tra i generi erano piuttosto labili, nel mondo delle note orali, e che chi suonava non aveva in tasca tesserini di «autenticità blues«. O «country». Era la musica che girava attorno, in buona sostanza.

Un altro inserto, prima di citare qualche versione: John Henry è anche il titolo di tre album (They Might Be Giant, Bassholes, Denzel Washington), e di varie composizioni classiche dedicate all’uomo col martello da nove libbre: un brano orchestrale di Aaron Copland del 1940 (John Henry, ballata ferroviaria per orchestra o orchestra da camera), uno corale di Robert De Cormier dell’84, uno per balletto, The Legend of John Henry, di Milton Rosenstock, due brani per ensemble cameristici, Come Down Heavy di Evan Chambers e Steel Hammer di Julia Wolfe. Blues, folk a stelle e strisce e anglosassone, rock, rhythm and blues, qualche volta anche il jazz hanno usato Joe Henry come brano-bandiera: l’elenco dovrebbe comprendere almeno Missisippi Fred McDowell, Bill Monroe, John Renbourn, John Fahey, John Lee Hooker, John Cephas & Phil Wiggins, John Mayall, David Grisman, Merle Travis, Etta Baker, Arthur Bell, Lonnie Donegan, Willkie Watson, Billy Preston, Irma Thomas, Ronnie Hawkins, Stefan Grossman, Ramsey Lewis, Memphis Slim, Chet Atkins, Odetta, Mungo Jerry, Uncle Dave Macon, Pink Anderson, Lead Belly, Woody Guthrie, Pete Seeger, Terence Blanchard, Eric Bibb, Earl Scruggs, Roger Mc Guinn, Johnny Cash, Drive-By Truckers, Joe Bonamassa, Van Morrison, Harry Belafonte, Mississippi John Hurt, Steve Earle, Jerry Lee Lewis, Ramblin’ Jack Elliott, Merle Travis. Mille sfaccettature di John Henry.

SUL PALCO

Piace ricordare, qui, due comparse di John Henry, alla distanza di molti decenni, che hanno lasciato il segno. La prima è il 24 dicembre del 1939, John Hammond giovane impresario di sinistra ha portato sul palco della Carnegie Hall bluesmen, quartetti vocali, dixielander, swinger, pianisti boogie-woogie, per la prima volta tutti assieme, di fronte a un pubblico felice e frastornato che non ha potuto ascoltare un buon sunto delle note afroamericane, perlopiù sconosciute. Quando sale sul palco l’armonicista e cantante (in un diabolico, imprendibile falsetto) Sonny Terry, con accanto Bull City Red con la washboard, l’asse per lavare sfregata a mo’ di primordiale ritmica, il brano è The New John Henry. Su un tempo micidiale. Alla fine, in sala c’è un attimo di silenzio. Poi lo scroscio di applausi. È la prima volta che un «pubblico da concerto» ascolta la storia e la leggenda dell’uomo con il martello da nove libbre. Nessuno o quasi, probabilmente, era stato uno degli acquirenti urbani di quel dimenticato e mai ristampato settantotto giri «etnico».

La seconda, quasi settant’anni dopo: Bruce Springsteen nel 2016 con la magnifica pattuglia di folk rocker con violino, fisarmonica e banjo (e sezione fiati finale) che lo accompagna dal vivo in studio per le sue struggenti Seeger Sessions. Un bel modo, per il rocker del New Jersey (scoperto da John Hammond!), con il nume tutelare di Seeger, compagno d’avventure di Woody Guthrie, per riacciuffare un po’ di quelle radici smarrite negli anni in dischi non sempre ispirati e canzoni che si mordevano la coda. Tornava la realtà, sotto forma di mito. E viceversa. Si chiudeva un cerchio.

«John Henry era un bambino quando si mise a sedere sulle ginocchia del padre / con un martello e un pezzo di acciaio/ e si mise a piangere dicendo: “Questo martello sarà la mia morte, Signore. Sarà la mia morte”».

John Henry, il colosso col martello

1° Maggio/La storia dell’operaio nero che sfidò le macchine, e vinse. Tra brani, film, libri e cartoon. Costretto ai lavori forzati, morì per dimostrare l’insostituibile funzione dell’uomo

La statua dedicata a John Henry a Talcott, West Virginia

1° Maggio/La storia dell’operaio nero che sfidò le macchine, e vinse. Tra brani, film, libri e cartoon. Costretto ai lavori forzati, morì per dimostrare l’insostituibile funzione dell’uomo

Pubblicato 4 anni faEdizione del 1 maggio 2020

Pubblicato 4 anni faEdizione del 1 maggio 2020