In francese, la parola «carrière» indica sia la carriera, quella del magistrato o dell’uomo politico, che la cava, ovvero il luogo dove si estraggono le materie prime con le quali gli artisti fanno le loro statue. Se c’è un destino nel nome, il caso di Jean-Claude Carrière è esemplare. La sua carriera è una miniera senza fine, estesa sia nella quantità che nella qualità dei materiali a cui Carrière è riuscito a dare ogni forma possibile.

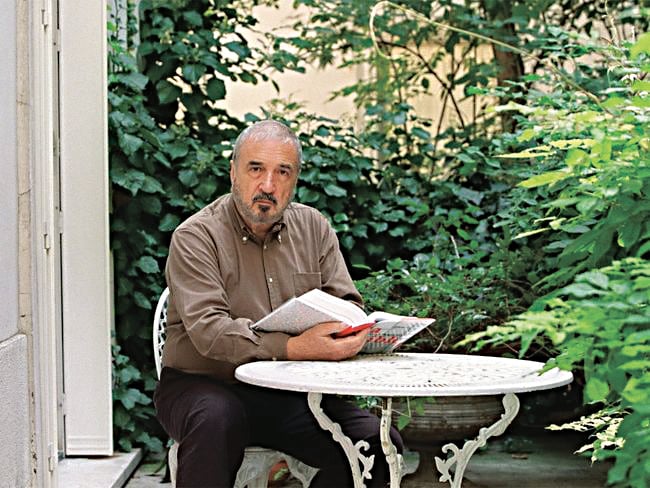

INIZIATA nel secondo novecento, la sua attività d’artista è continuata senza tregua fino a che è stato in vita. Jean-Claude Carrière è stato uno scrittore, un traduttore, un attore e, sopra ogni cosa, uno sceneggiatore per il teatro e per il cinema. È morto l’8 febbraio nel suo letto a 89 anni.

La Francia, si sa, non ama gli sceneggiatori. Almeno da quando la Nouvelle Vague ha imposto il prototipo di un cineasta autore totale dei propri film, e quindi anche delle sceneggiature. Eppure, Carrière comincia a lavorare nel cinema proprio nei primissimi anni della Nouvelle Vague trionfante. La sua porta d’ingresso è già una sorta di porta girevole, o una strada parallela, perché si tratta di lavorare con un cineasta fuori da ogni schema come Buñuel, per il quale adatta nel 1964 il celebre romanzo di Octave Mirabeau: Diario di una cameriera, apportando delle modifiche sostanziali alla storia, e in particolare al personaggio femminile di Celestine che nella penna di Carrière diventa un personaggio attraversato da desideri imprevedibili e contraddittori e nel quale si intravede già Séverine di Bella di giorno (1967).

Carrière firma tutti i film di Bunuel a venire. Nel 1969 c’è La via lattea – dove l’erranza tipica dell’avventura picaresca comincia a fuoriuscire dalla narrazione per invadere il racconto stesso. Questi primi esperimenti sfociano poi ne Il fascino discreto della borghesia dove i protagonisti errano nel loro stesso film o forse al di sopra di esso.

MENTRE SCRIVE per Buñuel, Carrière accumula un numero gargantuesco di collaborazioni, al ritmo regolarissimo di quattro sceneggiature ogni anno. Il suo lavoro riunisce parti del cinema francese – e internazionale – che difficilmente vengono considerate contigue e per lo più si ha uso opporre. Carrière non disdegnava il cinema francese realista, psicologico, ben piantato per terra. È sua la sceneggiatura de La piscina di Jacques Deray con Alain Delon e Romy Schneider (1969). Suo il Cyrano di Jean-Paul Rappeneau (1990). Suoi anche due film reazionari e d’ineguale qualità, l’ottimo Danton di Andrzej Wajda, il pietoso Milou a maggio di Louis Malle.

Oltre a confrontarsi con il cinema sensuale, simbolico, surrealista di Bunuel, che Carrière ha portato in Oshima (Max amore mio, 1986) e in Marco Ferreri (Liza, 1972) e con il cinema psicologico di Malle, di Wajda e di Haneke, a Carrière è riuscito anche un incontro molto proficuo con alcuni cineasti della Nouvelle Vague. Godard, evidentemente, con il quale scrive un film dai riflessi bunuelliani, Si salvi chi può (la vita). E più recentemente Philippe Garrel, per il quale Carrière ha scritto L’Ombre des femmes e la sua ultima sceneggiatura: Le Sel des larmes – presentato l’anno scorso al Festival del cinema di Berlino, e di cui abbiamo avuto l’occasione di parlare in queste pagine.

Tra i vari tratti comuni a questa sterminata produzione c’è senza dubbio la scrittura di splendidi personaggi femminili, sempre centrali nei grandi film come Bella di giorno, e mai banali – anche in opere minori.

Accanto a questa produzione monumentale per il cinema ce n’era un altra, per la televisione e soprattutto per il teatro se possibile ancora più imponente. Basti pensare al Mahabharata, un poema lungo 274 778 versi risultato di dieci anni di lavoro con Peter Brook presentato nel 1985 al festival di Avignone: nove ore di spettacolo attraverso la mitologia indù che sono rimaste impresse per sempre nel ricordo di chi c’era.

CHI ERA l’uomo? Non parlava spesso di sé, né nelle interviste, né nei suoi film. Non era un artista del sé, ma piuttosto un artista dell’altro, curioso e sempre alla ricerca di nuove idee e di nuove forme. Aveva nondimeno raccontato la propria infanzia in un libro (Le Vin bourru, 2000). Ma ancora una volta non si trattava tanto di parlar di sé, delle proprie origini, quanto piuttosto di descrivere un mondo oramai scomparso. In questo mondo c’era anche la sua ascensione sociale: dal lavoro della terra al liceo Voltaire di Parigi, fino alla Scuola normale superiore di Saint-Cloud. Ascensione che oggi sembra il più surreale dei suoi racconti.

Di lui si sa che lavorava la pagina come un contadino ara la terra. Alzandosi presto al mattino, tracciando solchi regolari, lavorando in piedi, davanti ad un leggio. C’era nel suo creare qualcosa della produzione naturale, quasi spontanea, che è sempre il segno del genio.