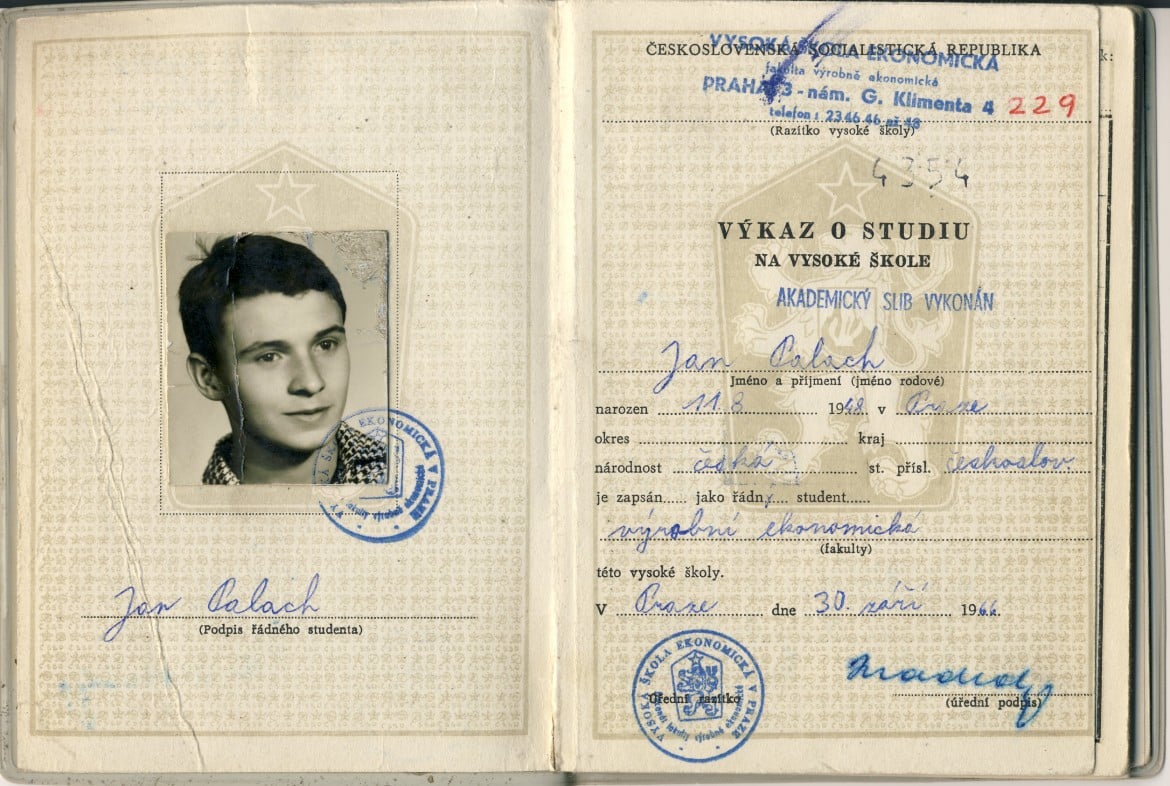

Una figura limpida e pura quella di Jan Palach che il 16 gennaio 1969 si dà fuoco in piazza Venceslao per diventare luce al suo popolo. È un giovane che non sopporta il sopruso.

Né l’autoritarismo e la sopraffazione. A sentire la testimonianza del fratello Jiří, resa a Enzo Biagi in un’intervista televisiva, «a sedici anni, forse meno, mi ha detto che studiava la Bibbia e che l’aveva già letta quasi tutta». Effettivamente lui amava definirsi «comunista e luterano» e nel suo primo anno di studio alla facoltà di Filosofia aveva presentato una tesina «sull’umanesimo nel giovane Marx». La sua vita si era dispiegata a partire da quell’humus della terra boema: dove Jan Hus, messo al rogo dal Concilio di Costanza, con la sua predicazione aveva precorso di cent’anni la Riforma protestante; dove Petr Chelcický, esponente hussita delle comunità contadino-plebee, aveva sostenuto il rifiuto di qualsiasi forma di autorità e, nello stesso tempo, la non violenza; dove Jan Amos Komenský (Comenio) aveva maturato l’idea di una umanità rinnovata attraverso l’educazione che avrebbe dovuto realizzarsi senza differenze sociali, di etnia e di genere.

A RAGIONE Alexander Dubcek, nel suo discorso all’Università di Bologna, in occasione del conferimento della laurea honoris causa nel novembre 1988, aveva voluto sottolineare: «abbiamo combattuto lungo l’intero corso della nostra storia, meglio sarebbe a dire che abbiamo sofferto a causa dell’umanesimo. Forse non sopravvaluto il carattere delle nostre due nazioni [ceca e slovacca] sostenendo che nel suo profondo, nella sua sostanza sono fissati la serietà, il rispetto per l’uomo e per i grandi valori umani». In precedenza aveva citato il fondatore dello Stato cecoslovacco, l’intellettuale laico e progressista, Tomáš Garrigue Masaryk allorquando aveva dichiarato: «L’umanesimo è il nostro obiettivo ultimo, nazionale e storico».

La mattina del 16 aveva imbucato una cartolina della città per un suo grande amico di studi con la scritta in ceco arcaico «Ti porge i suoi saluti il tuo Hus». Ma quella forma di protesta era divenuta consueta in Viet nàm contro l’aggressione statunitense e sembra che ai bonzi di Saigon anche lui si sia riferito durante i tre giorni di agonia. Ma lo scopo del suo gesto ce lo chiarisce la dottoressa Jaroslava Moserová che gli stette accanto in quelle tragiche ore quando afferma come fosse stato per lui insopportabile il voltafaccia di molti esponenti politici e della cultura ai quali, specialmente la giovane generazione aveva creduto. Era figlio della Primavera e il cedimento al diktat di Mosca da parte della dirigenza del suo Paese, dopo l’occupazione, aveva costituito un trauma tremendo.

Erano stati proprio i giovani i più entusiasti sostenitori del cambiamento del «socialismo dal volto umano» che si era manifestato nei primi otto mesi del ’68. Erano stati loro, vissuti in un regime poliziesco e repressivo verniciato di socialismo, che avevano capito come fosse giunta la loro ora, l’ora di sbarazzarsi di quel sistema che Dubcek nelle sue memorie definirà «antidiluviano». E non si trattava di un «aggiornamento» o di una «revisione», come da molte parti si è andato dicendo negli anni successivi.

IL FILOSOFO Karel Kosik, già noto per la sua posizione critica nell’ambito del marxismo e che fu in larga misura l’ispiratore di quel risveglio politico, in un suo saggio di quell’epoca scriveva: «La crisi cecoslovacca, quindi, deve essere compresa correttamente: nella crisi di un paese e di una società si mostra e disvela in certo modo la crisi dell’uomo contemporaneo e la crisi di quei fondamenti su cui poggia la moderna società europea gli avvenimenti cecoslovacchi non sono una delle solite crisi economiche, ma sono anche una crisi dei fondamenti da cui derivano le idee attuali sulla realtà come sistema di manipolabilità generale».

WILLY BRANDT, che a quell’esperienza si riallacciò quando, verso la fine di quello stesso anno, divenne Cancelliere, riconobbe che allora «le speranze erano ambiziose. Si tentò non solo di formulare ex novo una sintesi di socialismo e democrazia, ma ci si entusiasmò anche per una ‘alternativa umanistica della civiltà moderna’». Il vecchio antinazista aveva visto giusto. Era stato proprio questo entusiasmo che aveva pervaso le giovani generazioni e Jan Palach ne fu, con il suo sacrificio, l’interprete più genuino e ne dette la testimonianza più alta.

È PERTANTO miserabile qualsiasi forma di strumentalizzazione di questa figura che ci ha lasciato ciò che potremmo chiamare a giusta ragione il «moderno messaggio della fede nell’uomo».

A quelli che in quei giorni erano tentati di seguire il suo esempio, e alcuni lo seguirono, scrisse il poeta premio Nobel ceco Jaroslav Seifert: «Vi prego non pensate nella vostra disperazione che le nostre cose si possano risolvere ora o mai più e che si risolvano soltanto qui. Avete il diritto di fare di voi stessi quello che volete. Se non volete però che ci uccidiamo tutti, non uccidetevi».

Questa vivida fiamma, nonostante le fosche nubi che si addensano sull’Europa, deve restare ancora ben salda nella nostra società e diremo con il Sacro testo di Giovanni: «Quella luce risplende nelle tenebre/e le tenebre non l’hanno vinta».

* Francesco Leoncini, già docente all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha pubblicato, tra l’altro, Alexander Dubcek e Jan Palach. Protagonisti della storia europea, Rubbettino, 2009 e il volume fotografico Dubcek. Il socialismo della speranza, Gangemi, 2018.