Hanno un fascino sottile e assieme un po’ inquietante le figure, nella storia delle arti, che sono sempre rimaste una spanna indietro ai primi assoluti. Poco conta che la distanza sia stata minima, nella considerazione generale, o a volte addirittura rovesciata, su un podio ideale. Gli eterni secondi sono destinati a rimanere tali: per il caso che nega un’opportunità al momento giusto, per non aver saputo vedere lungo quando bisognava aguzzare lo sguardo, per vie misteriose che non governiamo, e che ci presentano di continuo sliding doors dove invece avremmo voluto vedere progressioni lineari di vita. In musica, in tutte le musiche, è successo spesso. Se ad esempio pensate alla storia del jazz, a domanda «qual è stato il trombettista re della scena jazzistica» il novanta per cento delle persone risponderebbe «Louis Armstrong» ancora oggi, per quanto il primato dell’eccellenza e della popolarità sia stato insidiato, nell’ultimo cinquantennio, dall’affascinante e un po’ torva figura di Miles Davis. C’è stato però un tempo, ed è il tempo di Armstrong, in cui non pochi appassionati e specialisti di note afroamericane avrebbero detto, d’impulso, che il primo trombettista era Jabbo Smith. O, quantomeno, se sottoposti a un «blindfold test» d’ascolto, dove non viene rivelata se non alla fine l’identità del suonatore, avrebbero indicato Jabbo come Armstrong. E viceversa.

MISTERI

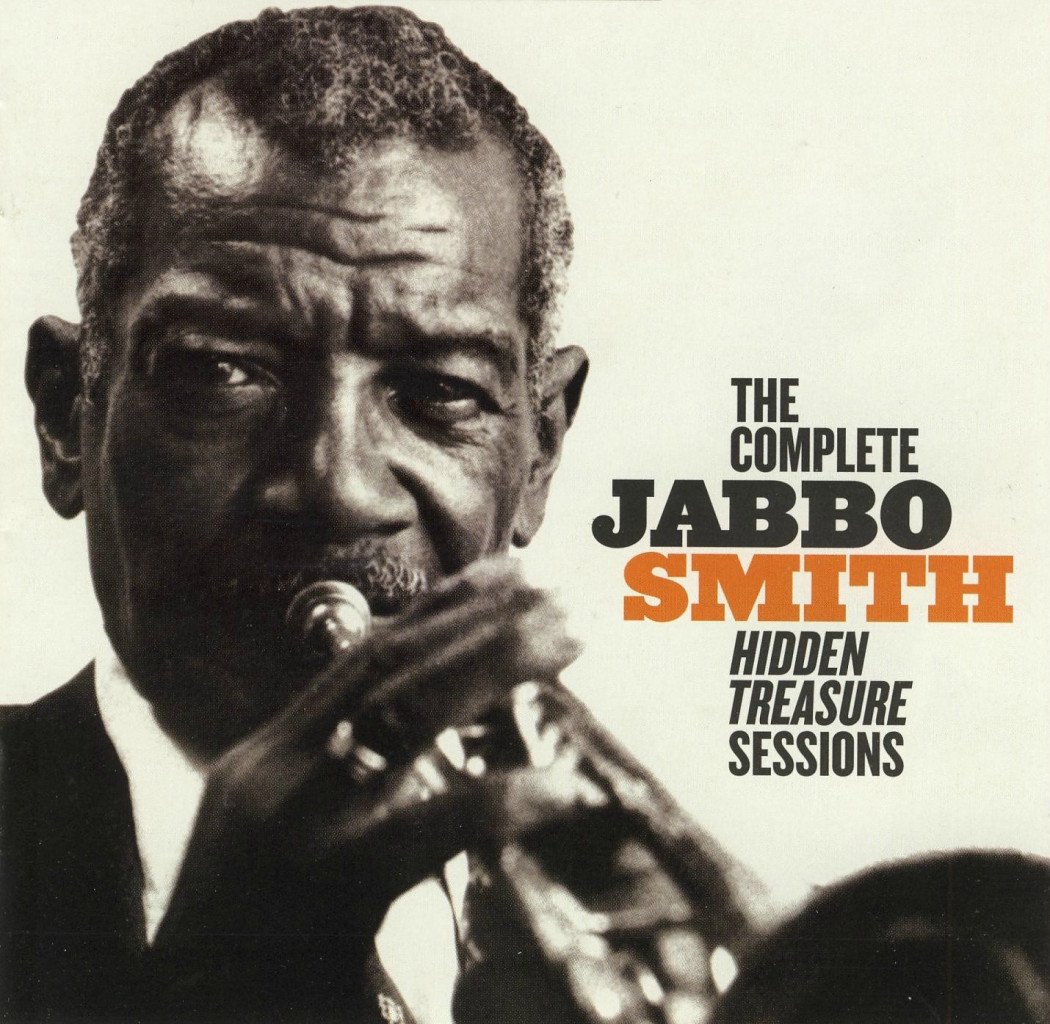

Le vie misteriose del caso cui si accennava fanno sì che Louis Armstrong e Jabbo Smith continuino a incrociarsi, indirettamente, anche per ragioni legate al ricordo e allo scadenziario delle cronologie: Armstrong è scomparso esattamente cinquan’anni fa, nel ’71, Jabbo Smith, che di Armstrong era più giovane per una manciata d’anni (era nato nel 1908) trent’anni fa, nel 1991. Ricordare Armstrong, allora, diventa anche una buona occasione per andare a ripercorrere la vita avventurosa di Jabbo Smith, eterno secondo di Louis Armstrong, eccellente trombettista dallo stile quasi identico a quello di Satchmo, trombonista e vocalist, forse per sempre destinato nelle nicchie di quelle figure periodicamente riscoperte, e poi lasciate a dormire nel sonno degli archivi fonografici. Non aveva avuto vita facile Cladys Smith detto «Jabbo», nato in Georgia, orfano a quattro anni di un padre barbiere e organista dilettante, e rimasto con una madre che faceva la sguattera e la sarta per tirare avanti. Si ritrovò presto in un collegio per orfani, il Jenkins Orphanage di Charleston, Carolina del Sud, e per certi versi fu una piccola fortuna: intanto sua madre poté stargli accanto, avendo trovato lavoro proprio nello stesso orfanotrofio, e il piccolo Jabbo si ritrovò in una struttura che aveva una punta di eccellenza: la scuola di musica. Lui era un allievo modello: a dieci anni padroneggiava cornetta e trombone con una sicurezza navigata, ed era nella band dell’orfanotrofio che faceva anche piccoli tour. Sua madre, impressionata dall’abilità del ragazzino gli fece promettere che, diventato un musicista, non avrebbe mai dovuto accettare ingaggi per somme inferiori ai cento dollari. Uno sproposito, per un musicista nero negli anni Venti. A sedici anni Jabbo riesce ad andarsene dall’orfanotrofio, va a Filadelfia, dove vive sua sorella, il primo ingaggio che riesce a trovare è con la Harry Marsch Band, poi suona con l’ex compagno di orfanotrofio Gus Auken, e infine, nel 1925, arriva un lavoro importante, quello con i Paradise Ten guidati dal pianista Charlie Johnson, dove suona anche un giovanissimo Benny Carter. Un paio d’anni più tardi Jabbo, non ancora ventenne, incide con loro diversi brani eccellenti, svetta la potenza e duttilità della sua cornetta «modernista» (non sarebbe passato alla tromba fino al 1930: dopo Armstrong, dunque), dal piglio drammatico e imprevedibile nelle arcate melodiche spinte dalla medesima forza ritmica che Satchmo imprimeva alle sue frasi. Un «musicista per musicisti», come dicono gli anglosassoni, forse penalizzato dal suo portamento antispettacolare, nelle pose di scena, cosa che invece Satchmo aveva imparato a padroneggiare. Dopo il Tentet, Jabbo lavora nel musical nero Keep Shufflin’, incide con il magnifico Thomas «Fats» Waller e con l’altrettanto importante James P. Johnson (che all’organo ha proprio Waller), contraltare nero di George Gershwin. Ogni tanto incocia la cornetta in «battaglie musicali» con Armstrong: ne è rimasta la memoria, uno scontro giocoso di titani. Gli capita anche di incidere per Duke Ellington, che lo avrebbe anche voluto nella sua «jungle band»: ad esempio nella versione Okeh della leggendaria Black and Tan Fantasy sostituisce il virtuoso Bubber Miley.

Arriva poi, nel 1929, il momento di formare il suo gruppo: nascono i Rhythm Aces, un quintetto poderoso che incide venti facciate di 78 giri rimaste nella leggenda. Jabbo ha un’imboccatura perfetta, e un’agilità di fraseggio stupefacente, per certi versi anticipatrice di quella che padroneggerà Roy Eldridge, uomo ponte col bebop, e, poi, Dizzy Gillepsie: tant’è che in Sweet and Low Blues riesce a duettare a tempo doppio con il clarinetto di Omer Simeon muovendosi nel medesimo registro dell’ancia. Coglie note acutissime con naturalezza e l’intonazione è priva di cedimenti.

L’OMBRA

L’ombra di Armstrong, però, incombe: tant’è che Jabbo in diversi punti dei suoi brani inserisce citazioni dirette e indirette dal fraseggio dell’amico e rivale, ad esempio l’elaboratissima cadenza di West End Blues che Armstrong fingeva di improvvisare, ed era invece frutto di anni di lavorazione. Non solo: Jabbo Smith è anche un notevole vocalist, e anche qui pesa l’ombra lunga di Satchmo, il modo di arrochire le sillabe sparate come proiettili ritmici, lo scat scoppiettante. L’etichetta Brunswick, che gli ha dato fiducia e disponibilità spera di doppiare il successo degli Hot Five e Hot Seven di Armstrong: non va così, le vendite ci sono, ma modeste. E poi arriva il crollo di Wall Street e la grande crisi. Armstrong con un colpo d’ali si reinventa come popstar e solista alla testa di orchestre che «lanciano» i grandi successi di Broadway, Jabbo è deluso, si apparta nel Midwest, a Milkwaukee, e spesso la bottiglia sostituisce l’esercizio alla tromba e i piccoli ingaggi che trova, lì e a Chicago. Trova lavoro come impiegato in una ditta che affitta auto a noleggio, non tornerà a incidere che nel 1938. Poi il dimenticatoio, e il percorso un po’ dolente della «riscoperta» negli anni Sessanta, da parte di musicisti di Chicago che ricordano il «vecchio» Jabbo (in realtà ha poco più di cinquant’anni).

Jabbo Smith sa ancora suonare, anche se lo smalto smagliante di suono della gioventù è perso, e l’essere un «revivalista» di quello che è ormai considerato «trad jazz» non lo aiuta, se non con i nostalgici ad oltranza. Però torna a suonare, e molto, in Europa, e diverse etichette gli offrono studi di registrazione e opportunità per tornare a incidere. Qualcuno ne sa ancora intuire la grandezza appannata dagli anni e dall’alcol: ad esempio il trombettista avantgarde Don Cherry, che lo ascolta a Berlino nell’86 e ne rimane quasi sconvolto, tant’è che per un breve periodo assieme al veterano mette su un quintetto. Jabbo ormai canta solo, e con un filo di voce ironica e sgranata: lo fa anche con la scintillante Mel Lewis Orchestra a New York. Nel 1990 un primo infarto, il 16 gennaio 1991 un altro, che se lo porta via. Scompare Gladys «Jabbo» Smith che, se fosse rimasto rimasto a New York, forse avrebbe potuto lasciare un’impronta più nitida nella storia del jazz. E non da eterno secondo.