L’indice dei nomi non c’è ed è giusto che sia così. Autocurriculum (Sellerio, pp. 222, euro 14,00), il nuovo libro di Emilio Isgrò, scorre come un flusso instancabile, divertito e grato di ricordi e non ha, né vuole avere, la pretenziosità e l’organicità di un’autobiografia. Un indice dei nomi è attrezzo enciclopedico, volutamente «freddo». Incompatibile dunque con un libro come questo, in cui ogni nome compare quasi sempre a braccetto con un aggettivo, affettuoso anche quando sembra caustico. Giò Ponti è «pontificale», Enzo Mari «febbrile», Fausto Melotti «malinconico e sorridente», Calvino «spocchioso», Giancarlo Menotti «frustratissimo», Aldo Palazzeschi «trotterellante» e così via.

Non è neanche un libro di memorie, perché ad Isgrò la categoria del passato è una categoria sostanzialmente estranea. Il racconto di mille e mille incontri (davvero straordinariamente numerosi), anche quelli di mezzo secolo fa, freme tra le righe come se stesse sempre accadendo ora. La ragione è semplice: la forza di Isgrò, che ha appena varcato la soglia degli 80 anni, è quella di avere (e di non farsene un problema) lo sguardo incantato e un po’ «atemporale» del bambino. Come un bambino ha la convinzione che il meglio debba sempre venire («Se è vero che si nasce e che si muore, allora è vero che io sono nato e non sono ancora morto», sono le prime righe del libro). Ciò che è stato continua a essere vivo nel presente: anche i morti, come il padre, ebanista e insieme suonatore e musicista, o come il misterioso e inavvicinabile Enzo Consolo, suo compagno sui banchi di scuola a Barcellona Pozzo di Gotto.

Isgrò ripercorre con un sottile stupore la sua parabola e a ogni pagina sembra chiedersi come tutto ciò sia potuto accadere, quasi che ogni passo fosse frutto di una felice casualità, compresa la svolta artistica che ha segnato la sua storia nel 1964. Da redattore delle pagine culturali del Gazzettino (nella stagione felice della direzione di Giuseppe Longo) aveva la fortuna di mettere in pagina articoli di collaboratori di primo piano. Davanti a un dattiloscritto di Palazzeschi sarebbe rimasto affascinato proprio dalla forza delle parole cancellate: una leggenda che lui, nato giornalista, ha dato in pasto ai colleghi giornalisti perché «avessero un motivo di colore» (c’è anche la variante di una notte tempestosa in cui avrebbe sognato una cancellatura stagliarsi sulla sagoma della Madonna di Fatima…). In realtà la cancellatura era figlia di un processo molto consapevole, che Isgrò in una pagina (la pagina 89, per la precisione) riassume in modo sintetico ed esemplare. «Sospettavo da tempo», scrive, «che tutti gli aggiustamenti operati sulla parola dalle neoavanguardie letterarie non riscattassero la parola poetica (che è poi la parola umana per eccellenza) dal rischio di naufragare per sempre nel mare della comunicazione visiva». Tutt’al più ci si imbatteva in «puri esercizi di manutenzione della parola novecentesca». Invece bisognava rovesciare il tavolo: cancellare la parola «non significava distruggerla, ma salvaguardarla per tempi migliori; per quando cioè la capacità di riflettere si sarebbe finalmente saldata alla necessità di creare». Isgrò si paragona al pirandelliano corvo di Mizzaro, che cova le uova al posto della compagna fuggita dal nido.

C’è in questa esegesi di se stesso un tono di gentilezza che sopravanza la dimensione provocatoria. C’è una visione anti-fondamentalista dell’arte. C’è soprattutto quella coscienza naturaliter civile che impregna ogni suo atto o opera a destinazione pubblica: un’idea laicizzata di provvidenza, che manzonianamente prospetta un destino positivo per la storia, destino a cui si può fattivamente collaborare con la forza degli atti creativi.

Sono pochi (e molto lievi) i malumori che si incontrano tra le pagine, come quello per la difficoltà a liberarsi dall’etichetta di poeta visivo in cui regolarmente lo ingabbiavano. Domina invece la buona disposizione che contrassegna tutti gli incontri, anche quelli che possono avergli procurato qualche mal di testa. C’è tanto affetto nel raccontare di Manzoni (Piero), di cui tutti ridacchiavano sotto i baffi, ma che in realtà era «un concettuale “dal volto umano” fatto di dolore e di angoscia». C’è ammirazione per Lucio Fontana, che con la sua «intelligenza creativa ci insegnava la capacità di essere “questo” e anche “altro”». Lui, così generoso con sé stesso, da non farsi mancare niente: «né l’impeto barocco, né il nitore del bianco». E poi ecco Alighiero Boetti, conosciuto nei primi anni novanta: «anche lui un cane sciolto, che si sfogava con me sui guai della solitudine».

Ci sono anche incontri in cui Isgrò deve fare i conti con la timidezza per eccesso di venerazione. Come quello con Leonardo Sciascia che un po’ a sorpresa aveva chiesto di conoscerlo. Tutt’e due siciliani, si incrociarono a Milano. Isgrò temeva di indisporre lo scrittore per le sue scelte artistiche che apparivano così distanti dallo scrittore di Racalmuto. In realtà Sciascia sapeva tutto di lui e voleva anche comperare una sua opera. All’inizio fu una conversazione un po’ surreale «a monosillabi e raschiamenti di gola in un silenzio da sordomuti». Il dialogo si sciolse quando lo scrittore chiese informazioni sul dialetto siciliano che Isgrò aveva usato per la sua Oresteade di Gibellina; alla risposta «gli occhi gli brillarono di un sorriso contenutissimo». Poi Sciascia se ne uscì con una battuta, evidentemente meditata ma folgorante, che resta la miglior didascalia possibile per questo libro e anche per il suo autore: «Beato te che da ragazzo vedevi Lipari dalla tua finestra!».

Isgrò, dalle cancellature al flusso delle memorie

Emilio Isgrò, "Autocurriculum", edito da Sellerio. L'artista siciliano ripercorre, con sottile stupore e aggettivando, la storia dei suoi incontri: da Gio Ponti a Palazzeschi, da Fontana a Sciascia. E spiega il suo rapporto rifondativo con le parole: dinanzi ai «puri esercizi di manutenzione della parola novecentesca», condotti dalla neoavanguardia, volle rovesciare il tavolo...

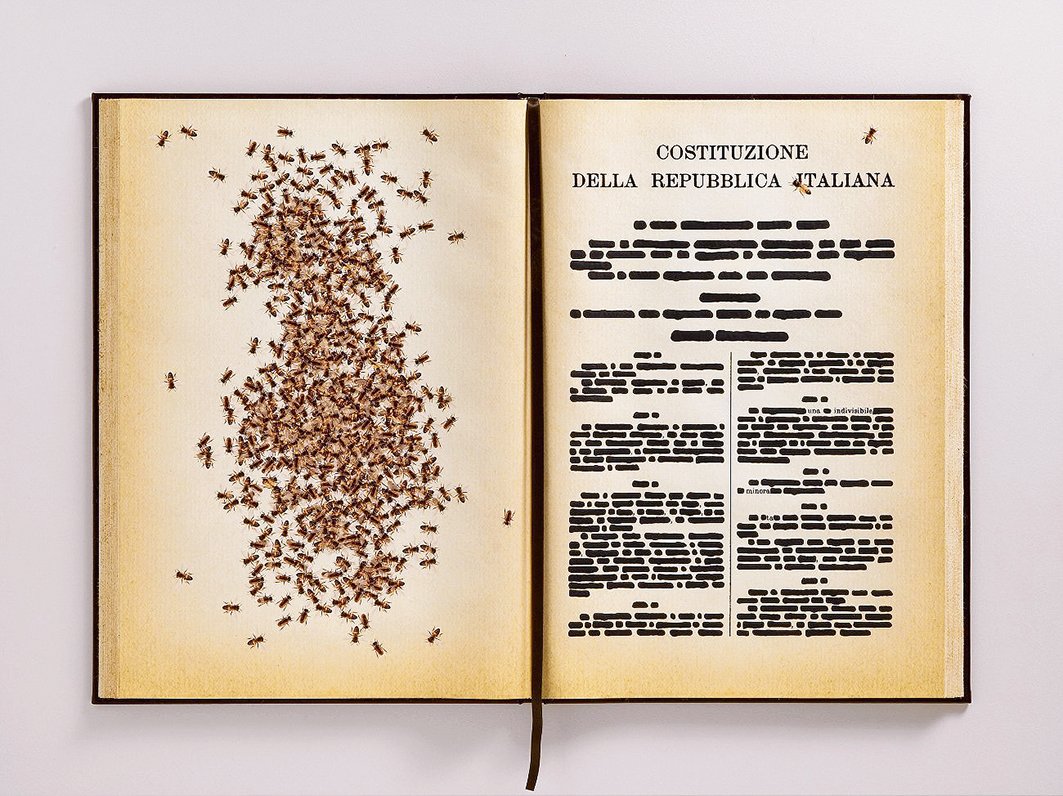

Emilio Isgrò, «Una indivisibile minorata», 2010

Emilio Isgrò, "Autocurriculum", edito da Sellerio. L'artista siciliano ripercorre, con sottile stupore e aggettivando, la storia dei suoi incontri: da Gio Ponti a Palazzeschi, da Fontana a Sciascia. E spiega il suo rapporto rifondativo con le parole: dinanzi ai «puri esercizi di manutenzione della parola novecentesca», condotti dalla neoavanguardia, volle rovesciare il tavolo...

Pubblicato 6 anni faEdizione del 19 novembre 2017

Pubblicato 6 anni faEdizione del 19 novembre 2017