Ancora nei primi anni settanta era considerato un poeta minore: superficiale, manieristico, ripetitivo (il vecchio verdetto della condanna romantica); solo pochi mesi fa è stato celebrato alle Scuderie del Quirinale, una delle sedi espositive più autorevoli nel registrare il gusto del momento. Non c’è altro scrittore antico, forse neppure Virgilio, che nel Novecento abbia registrato un così drastico e rapido ribaltamento del giudizio di valore – come si diceva una volta; e non senza una certa ironia – tratto, questo, molto ovidiano – il cambio di marcia è avvenuto nel corso di una stagione degli studi umanistici che metteva al bando proprio il giudizio di valore, liquidando i resti dell’eredità crociana e della critica estetica a vantaggio del close reading testuale. Per trovare qualcosa di simile nella carriera moderna di un classico, bisogna guardare alla storia dell’arte, a Caravaggio: prima di Roberto Longhi era un pittore di seconda fascia, adesso non c’è assessorato o città che non aspiri ad averlo nel proprio cartellone, con esiti quasi sempre ineffettuali o dannosi.

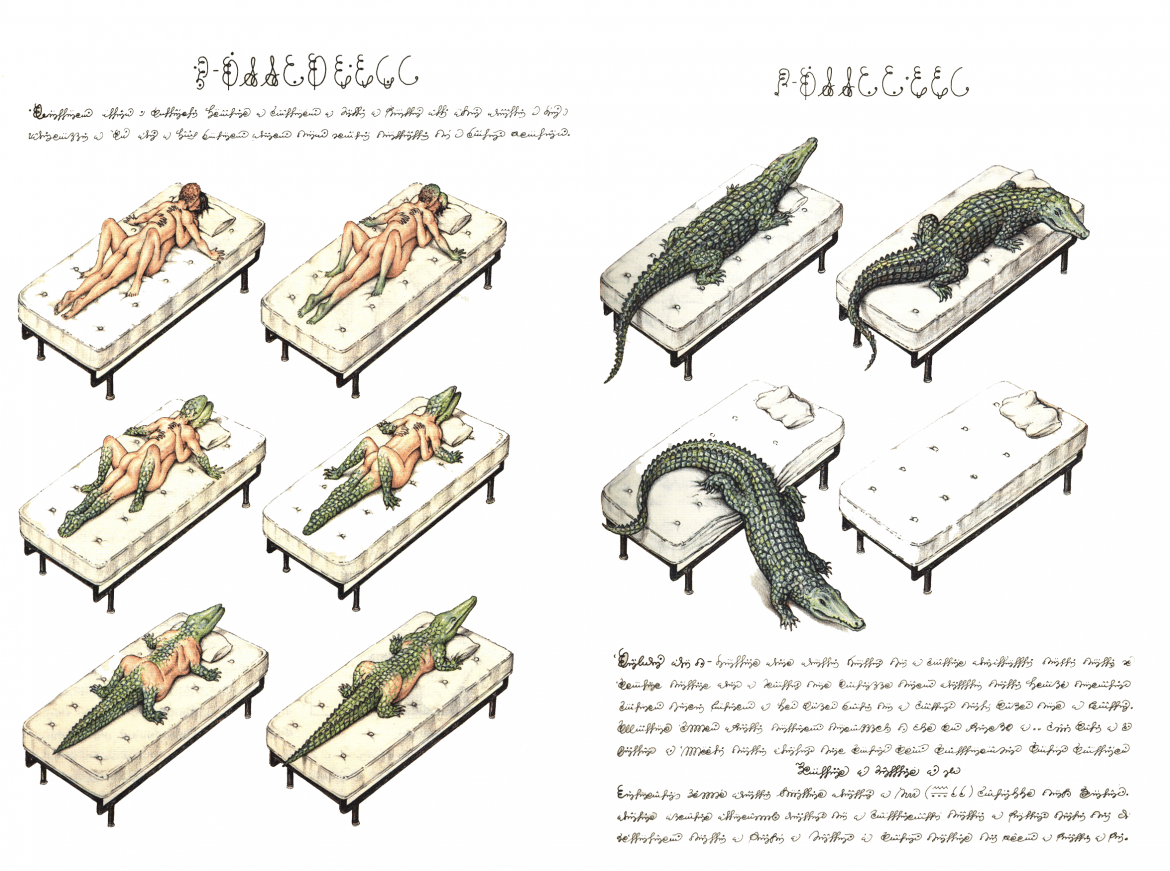

A un certo punto Ovidio entrò nell’orizzonte di un intellettuale influente come Italo Calvino, evento certamente non privo di conseguenze pratico-teoriche. Sia come sia, alla riabilitazione progressiva della produzione poetica – coltissima, ipertestuale – da parte dei latinisti, si è affiancato il risveglio d’interesse per la sua vicenda biografica (la condanna augustea, la morte «in esilio»): dai seminari scientifici all’industria culturale. Divenuto personaggio in linea con i canoni post-moderni, Ovidio è finito presto nel mirino della fiction; infine è arrivato il momento degli improvvisatori e dei parvenu, desiderosi di mettere il proprio nome accanto al suo su una copertina: «Le Metamorfosi poema dell’adolescenza» e altre sciocchezze (cosa non si farebbe per un selfie con Ovidio). È anche vero che il grandioso poema delle forme mutanti appare particolarmente adatto a essere riletto con gli occhiali dei Cultural Studies, dal gender al cyborg.

I latinisti della nuova linea critica

Ho accennato sopra alla mostra delle Scuderie a cura di Francesca Ghedini, Ovidio: amori, miti e altre storie, che di fatto ha chiuso, lo scorso gennaio, il lungo bimillenario della morte (17-18 d.C./2017-’18). Adesso, smontato l’allestimento e spente le luci, carta canta: nelle nostre case e nelle biblioteche pubbliche rimane il catalogo – un grosso volume illustrato edito da L’Erma di Bretschneider –, con le tradizionali schede storico-descrittive dei pezzi esposti e il corredo dei contributi a tavolino, forniti soprattutto da storici dell’arte e latinisti (quelli che negli ultimi quarant’anni hanno orientato la nuova critica ovidiana, da Tarrant a Barchiesi, da Rosati a Baldo, da Galasso a Schiesaro). Non tutti i materiali preparatorii della mostra, però, devono essere stati assorbiti dal catalogo, se in parallelo la Ghedini ha potuto tirare fuori una monografia autonoma, Il poeta del mito Ovidio e il suo tempo (Carocci editore, pp. 325, 29,00), che senza tentennamenti mi sentirei di ascrivere a un genere reperibile ormai solo in antiquariato: solidi manuali scolastici di una volta. Il libro si presta infatti tanto alla lettura continua quanto alla consultazione per temi specifici: «La vita nella capitale», «Scandalose Giulie», «A Roma con Ovidio» – che passa in rassegna i testi, per noi preziosi, contenenti indicazioni topografiche e descrizioni dei monumenti augustei –, «Ovidio dopo Ovidio» – sulla fortuna –, e così via.

Un’analisi iconopoietica

La parte del leone la fanno le Metamorfosi, scrutinate mito per mito in una minuziosa analisi iconopoietica (terza sezione «Dalla parola all’immagine»), mentre la prima metà del saggio ha il tradizionale impianto vita-società-opere, con i tre ‘set’ Sulmona-Roma-Tomi a disegnare una parabola esistenziale (ascesa-celebrità-declino) che si è poi sclerotizzata in un cliché critico-biografico condizionando per molto tempo la ricezione stessa dell’opera poetica (vedi la svalutazione delle «lamentose» e «ripetitive» elegie dal Mar Nero). Anche dopo la prolifica, rivoluzionaria stagione della ‘ubriacatura del testo’, tuttavia, non si può fare a meno di presidiare con gli strumenti dell’analisi letteraria quel convenzionale, indistinto confine poesia/vissuto che nel caso particolare di Ovidio è intrinsecamente strategico: abbiamo pur sempre a che fare con un malizioso eversore dell’elegia romana, il quale sin dal precoce esordio sfida lettori e amici a ridiscutere le regole d’ingaggio del poeta «schiavo d’amore». Ricordo con una punta di orgoglio che nei programmi ginnasiali di una volta il debutto su Ovidio avveniva quasi senza mediazioni: si partiva – imparandola anche a memoria – dalla celebre ‘autobiografia’ in distici raccolta alla fine dei IV Libro dei Tristia (sulla quale è da vedere adesso un contributo di Sergio Casali nel numero 16 di «Aevum Antiquum», dedicato a La formazione di Ovidio).

Il bimillenario ha moltiplicato le «Call for papers» riservate ai latinisti, seminari e convegni un po’ dappertutto. Partita idealmente da Sulmona (l’orgogliosa patria abruzzese) questa chiamata alle armi si traduce adesso in una discreta mole di atti cartacei. Così per esempio è arrivato sulla scrivania Ovidio a Tomi: saggi sulle opere dell’esilio, a cura di Chiara Battistella (Mimesis, pp. 160, € 16,00), che raccoglie gli interventi di un convegno interdisciplinare svoltosi a Udine su Tristia, Epistulae ex Ponto e Ibis, senza trascurare l’irrisolta questione editoriale dei Fasti, in parte rivisti dal poeta sul Mar Nero. Cito qui soltanto i contributi d’apertura, entrambi di scuola pisana: Francesca Lechi e Luigi Galasso (che ora insegna alla Cattolica) vi affrontano il cruciale problema dei destinatari – amici, detrattori, amici ‘traditori’ – delle elegie spedite a Roma da Tomi: tema troppo a lungo trascurato, che non smette di produrre pungenti e gustose sorprese.

Siamo finiti nella valle di lacrime ovidiana e forse non è così improprio intonare su questo registro il ricordo di un finissimo studioso di letteratura augustea, che ha svolto un ruolo decisivo, anche se più defilato di altri, nella rinascita degli studi sul poeta di Sulmona: Emilio Pianezzola, scomparso alla vigilia del bimillenario, nel 2016, che però fece in tempo (così si intuisce) ad affiancare a Padova, la sua Padova, Francesca Ghedini durante la lunga fase istruttoria della mostra delle Scuderie. Di Pianezzola – che quasi trent’anni fa curò per la Fondazione Valla una bellissima edizione dell’Arte di amare – Padova University Press ha da poco pubblicato un piccolo libro il cui titolo Trasformare il mondo per un attimo associa, con effetto umoristico, il reietto di Augusto al rivoluzionario motto di Karl Marx (pp. 80, € 9,00): si tratta in realtà di un saggio di rara limpidezza sulla formidabile macchina delle Metamorfosi, uscito in prima battuta su «Quaderni di storia». Quante centinaia di pagine si sono prodotte negli ultimi anni cercando di afferrare il quid del poema ovidiano; a Pianezzola ne bastano poche, pochissime per mettere sotto il microscopio, con una economia esegetica che ricorda l’ultimo Calvino, le cellule-madri del grandioso progetto: come per esempio riformulare sub specie metamorfica la cosmogonia di ascendenza esiodea; o allenare il lettore, con accerchiante strategia lessicale, all’imminente «trasformazione» di turno, ricorrendo alla figura retorica della metafora. Ecco, la metamorfosi come grande campo metaforico.

Nelle prime pagine del libro si incontra, felicemente, un nome ormai dimenticato dell’epoca d’oro formalista, Jurij K. Šcheglov. Pianezzola ne ripropone una vecchia intuizione a proposito di Niobe pietrificata dal dolore. Poi con felpato tocco la corregge e la completa, ricorrendo al suo repertorio di virgilianista.