Nel colloquio con se stesso che conclude un libro di racconti del 1992, Mario Levrero – o meglio Jorge Mario Levrero Varlotta, scrittore uruguayano ormai leggendario, alla pari con Onetti e Felisberto Hernández – espresse apertamente la sua antipatia per le interviste, mentre altrove definì la critica accademica «una forma di repressione in stile poliziesco», ovvero un tentativo di «impedire che la follia contenuta in un’opera contagi come un’epidemia tutta la società». Accettò varie volte, tuttavia, di concedere interviste oppure di registrare lunghe conversazioni con vecchi amici e con allievi dei suoi laboratori di scrittura, ammettendo che il dialogo con il critico è «fastidioso per l’autore, ma necessario perché una letteratura cresca e si sviluppi». E, anche se rifiutò l’inserimento nella categoria nazionale dei raros (cioè degli scrittori eccentrici e inclassificabili), o di essere almeno in parte etichettato, con proditoria superficialità, come autore di fantascienza, non contraddisse il tentativo di delineare alcuni filoni all’interno della sua opera.

Le sue vene narrative

Il primo, connotato dall’influenza kafkiana, include la «trilogia involontaria» composta dal romanzo d’esordio La ciudad, e dai successivi París e El Lugar scritti fra il 1970 e il 1982, oltre a un congruo numero di racconti. Del secondo, più sperimentale e, se possibile, più audace, fanno parte racconti e nouvelles magistrali, con evidenti coloriture surrealiste, grottesche e umoristiche, nonché le contaminazioni dovute alla frequentazione assidua di fumetti, cinema, musica pop, cartoni animati e di generi letterari minori, come si può notare in Nick Carter si diverte mentre il lettore viene assassinato e io agonizzo (Calabuig 2016) e in La Banda del Cienpiés, esasperate e immaginose parodie del romanzo criminale.

Terzo filone, e punto d’arrivo di un corpus segnato da uno stile sempre più limpido e depurato e dal costante attingere alla propria interiorità («scrivere per me è un dialogo con me stesso, un modo di connettermi a un essere interiore»), è quello in cui gli elementi autobiografici e la forma diaristica convergono in testi che, partendo da uno sguardo singolare sul vissuto quotidiano, esplorano la natura e i limiti dell’io: a cominciare da un racconto abbacinante come Diario de un canalla, scritto tra il 1986 e il l’87, il discorso di Levrero culmina infine in Il romanzo luminoso(tradotto da Maria Nicola per Calabuig nel 2014), capolavoro pubblicato solo dopo l’improvvisa morte dell’autore nel 2004, a sessantaquattro anni, e che ha contribuito in modo determinante alla sua crescente fortuna postuma.

In quest’ultimo filone si inscrive, a ben vedere, anche una nouvelle in apparenza minore (ma in Levrero le apparenze possono soltanto ingannare) quale Dejen todo en mis manos, del 1996, approdato da pochi giorni in libreria con il titolo Lascia fare a me (traduzione di Elisa Tramontin, La Nuova Frontiera, pp. 119, euro15,50): una storia narrata in prima persona e strutturata come un poliziesco (ma ben più intimista e sottile delle precedenti e grottesche Nick Carter.. e La Banda del Ciempiés) che contiene quanto c’è di più levreriano.

Il narratore, del quale non conosciamo il nome, sembra avere molti punti di contatto con Levrero: l’età, l’aspetto, le tendenze paranoiche, le difficoltà economiche, l’ossessione per sfuggenti figure femminili, capaci di sanare ogni male come di annientare attraverso l’abbandono, l’attenzione maniacale per i dettagli, lo spaesamento, la frequentazione di territori che la critica considera «fonti immonde» (ma che errore, sottolinea Levrero, pretendere che lo scrittore si nutra solo di letteratura alta: è come se un casaro dovesse mangiare solo formaggio).

Entrambi, il personaggio e il suo creatore, sono scrittori ai margini del mondo editoriale, perché premeditatamente sordi alla richiesta di un «qualcosa» che sia più vendibile, cioè più convenzionale; scrittori che si sentono rispondere: «il romanzo è buono, ma…». Quel «ma» è lo scoglio contro cui si infrangono le speranze di pubblicazione, costringendoli ad accantonare il tempo della scrittura (che esige devozione totale e nasce dall’urgenza quanto dall’ozio) per guadagnare qualche soldo.

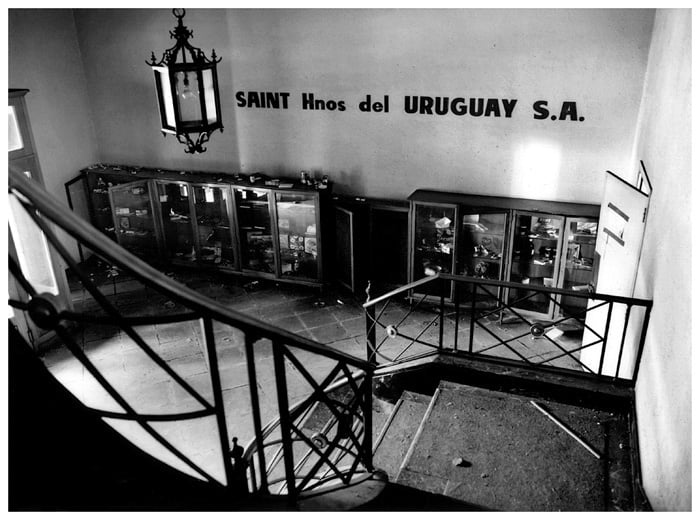

Firmandosi spesso con l’altra metà del suo nome, Jorge Varlotta, Levrero sceneggiò fumetti, diresse una rivista di enigmistica, fece il libraio e il fotografo; in Lascia fare a me, il suo alter ego accetta invece di trasformarsi in detective per scovare lo sconosciuto che ha inviato a una casa editrice il «romanzo del secolo», dimenticando di accludere il proprio indirizzo. Al contrario di quelli «buoni, ma…», il romanzo del misterioso Juan Pérez offre ciò che ci si aspetta dall’autore di un paese latinoamericano uscito dalla dittatura: impegno, denuncia, lotta armata, riflessioni sulla democrazia. Così, per andare alla ricerca di un scrittore «pubblicabile» (tutto ciò che lui non sarà mai e che mai vorrebbe essere), seguendo l’unica traccia di un timbro postale, il protagonista prende l’autobus per Penuria, una delle più desolate tra le cittadine che si annidano nell’interno dell’Uruguay.

Una apoteosi del fallimento

È l’inizio di una vicenda dal ritmo serratissimo, concepita fino alle ultime tre pagine come un’apoteosi del fallimento in tutte le sue possibili sfumature e chiusa da un finale che contraddice con gioia tutte le leggi della suspense. Perché l’inefficiente detective non ne azzecca una, tra l’innamoramento inutile e fulmineo per una formidabile prostituta bionda, i corridoi di un misterioso hotel deserto, l’apparizione odiosa di un ex compagno di scuola, l’aggressione di un’amazzone pettoruta, pasti abominevoli e incontri frustranti. Tante sofferenze, però, sono per il lettore una fonte di continuo divertimento: è in chiave di parodia, infatti, che Levrero affronta tutti i cliché del poliziesco, usandoli e demolendoli allo stesso tempo, come può fare soltanto chi, come lui, ne abbia letti a migliaia e accolga nel suo pantheon personale Rex Stout o Raymond Chandler, presente in epigrafe e citato più volte. Accanto all’imperizia, ai miraggi erotici e al perpetuo colloquio tra il molesto super io e l’incrollabile es del detective improvvisato, affiorano le consuete visioni oniriche levreriane, che aprono squarci degni di una Cartoonia in agguato dietro il grigio cittadino: personaggi schiacciati da elefanti in fuga, gorilla che fanno irruzione in un supermercato, nani che seppelliscono monete d’oro alla fine dell’arcobaleno, cavalli che pubblicizzano un dentifricio…Se, a questo punto, Lascia fare a me può ricordare a tratti un altro grande scrittore eterodosso, l’argentino César Aira, va detto che in Levrero la trama è più pensata e compatta e la scrittura ben più abile, vista la fluidità e l’acrobatica naturalezza con cui si passa da una scena all’altra.

Ritratto di una città ostile

Romanzo poliziesco senza delitto (o è il genere in sé, che si vuole genialmente uccidere?), come in molte opere di Levrero (dalla prima, El lugar, sino all’ultimissima, Burdeos 1972) Lascia fare a me stabilisce un collegamento tra le vicende e gli stati d’animo del protagonista e lo spazio urbano, disegnando per l’ennesima volta il ritratto di una città ostile, minacciosa, labirintica, dove orientarsi è impossibile e perdersi inevitabile, ma dove capita anche di incontrarsi con una incarnazione della provvidenza, o di un Es stranamente di buon umore, nella persona di un anziano straniero intento a fotografare ragnatele e a regalare perle di saggezza e profezie: proprio quando tutto sembra perduto, qualcosa interviene a dimostrare che vale comunque la pena andare avanti. E avanti, senza sforzo, va anche il lettore, fino a scoprire che dietro la levità, il ritmo rapidissimo, l’ironia, i paradossi, la galoppante autocoscienza di un disadattato cronico, si delineano questioni sostanziose: chi è davvero un autore? Che rapporto esiste tra mercato editoriale e letteratura? Quali sono, se esistono, i confini dei generi? Fino a che punto può essere autobiografica una storia, restando più che mai storia di tutti?