Beirut, anni Sessanta; Abdallah Chahine si arrovella davanti a un pianoforte in cerca di qualcosa. Cosa, di preciso, ancora non gli è chiaro; di certo sa quale risultato vuole ottenere: suonare musica orientale su uno strumento occidentale.

In realtà, sulla tastiera di un piano l’intervallo minimo tra due tasti è di un semitono, mentre nella musica orientale corrisponde a un quarto. Impossibile, quindi, suonare l’una con il piano dell’altra. Ci vorranno dieci anni di studio perché Abdallah arrivi all’intuizione lungamente cercata. Questa storia è narrata nel fumetto in bianco e nero di Zeina Abirached, Il Piano Orientale (Bao Publishing, pp. 212, euro 21).

La vita del pianista, che la disegnatrice mescola a quella di suo nonno, ha qualcosa di allegorico, oltre che di eroico. Conduce a una vicinanza che si mostra nella compresenza di diversità etniche, linguistiche e musicali.

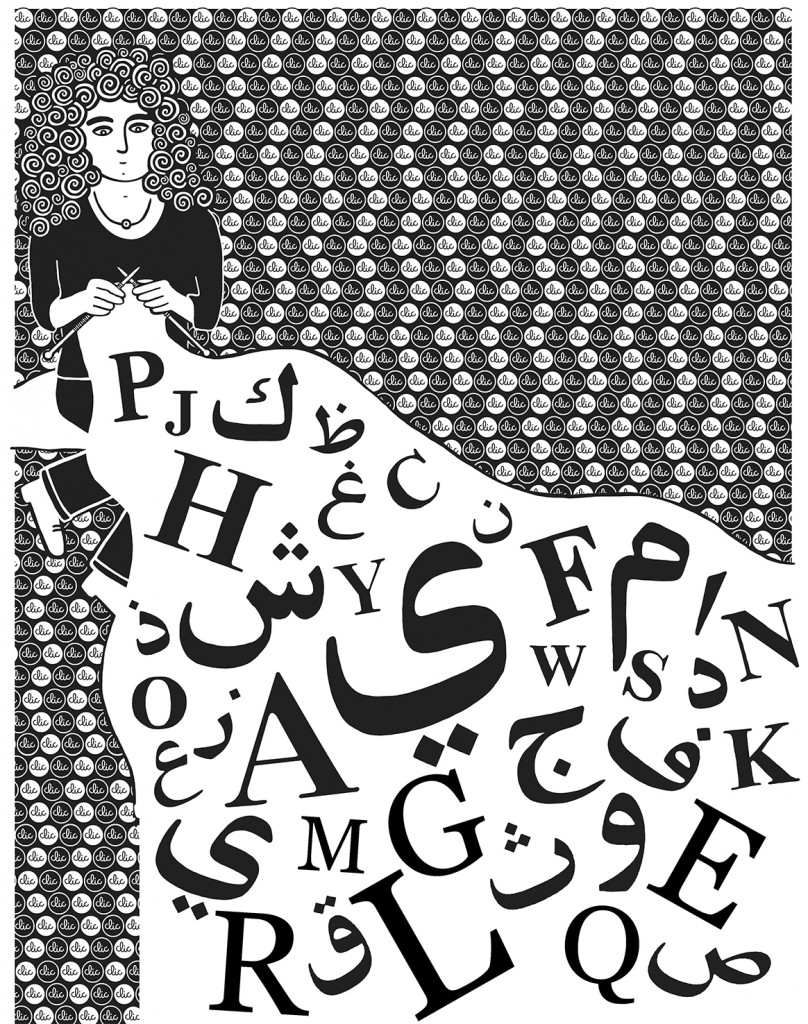

Di questa commistione racconta la graphic novel, intrecciando la storia del musicista con l’autobiografia della piccola Zeina che impara a far convivere l’arabo e il francese nella sua testa – come i bastoncini colorati nella scatola del Mikado. Il Piano Orientale è la narrazione del sogno visionario di un uomo che crea un legame musicale tra i due mari.

La storia di questo pianoforte è un messaggio di speranza. Ha ancora senso sperare in quest’epoca di intolleranze?

La speranza è la forza più importante che possediamo; è quella che ha permesso a me bambina, e al popolo libanese, di resistere alla violenza della guerra civile (1975-1990, ndr). Ma c’è dell’altro: c’è la volontà di abbattere le frontiere della cultura, di travalicare i confini nazionali e far trionfare la coesistenza tra oriente e occidente. Potremmo definirlo un sogno folle, una pazzia lucida capace di avvicinare mondi e conquistare l’immaginario collettivo.

«Chi sono io? Io sono la mia lingua». È la frase di Mahmoud Darwish che ha scelto come epigrafe del libro. Lei, invece, chi è?

Per Darwish la domanda ha una forte connotazione identitaria: lui accomuna la lingua a se stesso. Io potrei dire che sono entrambe le mie lingue, l’arabo e il francese, le ho imparate durante la mia vita. Ma sono soprattutto i miei disegni, questo idioma universale che mi fa sentire perfettamente a mio agio.

Raccontare l’inclusione e il tentativo di esportazione della propria cultura può essere rischioso. Perché ha scelto di servirsi proprio della storia di un pianista che inventò il quarto di tono per farlo?

Quando ero piccola, tutti mi parlavano della straordinarietà di questo pianoforte: uno strumento che riusciva a far coesistere la musica orientale e quella occidentale.

Per me bambina era una cosa affascinante; evidentemente lo è rimasta anche da adulta, visto che ho deciso di farne un fumetto. Ne ero così ammaliata che inizialmente non capivo le sue potenzialità; solo in seguito ne ho compreso il valore: il Piano Orientale è la metafora stessa dell’inclusione, della ricerca di vicinanza tra Est e Ovest.

È davvero possibile far dialogare due lingue come l’arabo e il francese, e due culture, come quella orientale e quella occidentale?

È quello che ho fatto per tutta la vita. Spesso si tende ad avere una visione binaria della realtà: siamo portati a pensare che questi siano mondi così lontani da non potersi mai incontrare. La realtà è che questa opposizione, è solo una costruzione della mente. Nel fumetto paragono le mie lingue al Mikado (o Shanghai, il gioco cinese; ndr) in cui tutti i bastoncini sono confusi ma sono insieme: era così che vivevo da piccola la compresenza delle due lingue.

Poi, quando ho trovato il bandolo della matassa, ho capito che insieme erano come la maglia di un tessuto: un equilibrato intreccio di fili, ciascuno importante a suo modo.

Il suo stile, a metà tra onirismo e fantasia, è uno degli elementi vincenti della «graphic novel». È una caratteristica che ha scelto per questo lavoro o è piuttosto la sua cifra artistica?

Quando ho iniziato a comporre il fumetto volevo raccontare la storia dell’inventore del piano orientale, Abdallah Chahine. Ma volevo parlare anche della vita di mio nonno, un sognatore nella Beirut degli anni Sessanta. Così ho sovrapposto questi due personaggi per me mitici. Poi mi sono resa conto che anche i disegni stavano prendendo le sembianze di quei due uomini tanto straordinari. Ho seguito l’itinerario di creazione che mi sembrava più naturale e spontaneo ed è venuto fuori un fumetto, come lo definisce lei, «a metà tra onirismo e fantasia».

Qualcuno l’ha definita come l’erede di Marjane Satrapi. Cosa ne pensa?

L’accostamento non può che lusingarmi. Conosco bene il lavoro di Satrapi e lo apprezzo. Come lei, molti fumettisti che ho avuto modo di conoscere in Francia – quando mi sono trasferita a Parigi nel 2004 – mi hanno influenzata stilisticamente: è da loro che ho appreso il disegno in bianco e nero. Ma ho cercato di farlo mio con uno stile che rappresentasse l’armonia delle mie identità: quella araba e quella francese.