Il primo concerto, anzi sonata, anzi rivoluzione

Improvvisi Inventario delle opere che hanno mutato i paradigmi della musica d’arte: puntata 5

Improvvisi Inventario delle opere che hanno mutato i paradigmi della musica d’arte: puntata 5

Il primo concerto solistico, nella storia della musica occidentale, è in realtà una sonata. È uno dei molti paradossi che la storia dei generi e delle forme musicali porta con sé, un’anomalia che però non deve stupire. In pieno Seicento, infatti, i confini tra i «contenitori» della invenzione musicale non sono così netti e precisi come si potrebbe pensare. Tra la «canzone da sonar» e la «sonata», tra la sonata e il concerto, oppure, in territorio vocale, tra l’opera e l’oratorio, le differenze a volte sono sottili e riguardano più il contesto (il luogo di esecuzione, la destinazione sociale, la natura degli interpreti) che non il testo. E il «concerto», appunto, uno dei generi più illustri e longevi nella storia della musica d’arte, condivide questa stessa sorte. Quando la prassi concertante (uno strumento solista che dialoga con un insieme più o meno nutrito di altri strumenti) si afferma in modo inequivocabile, sulla scena musicale italiana c’è ancora molta incertezza sul nome da attribuire alla nuova creatura, destinata a cambiare per sempre le sorti della musica strumentale europea.

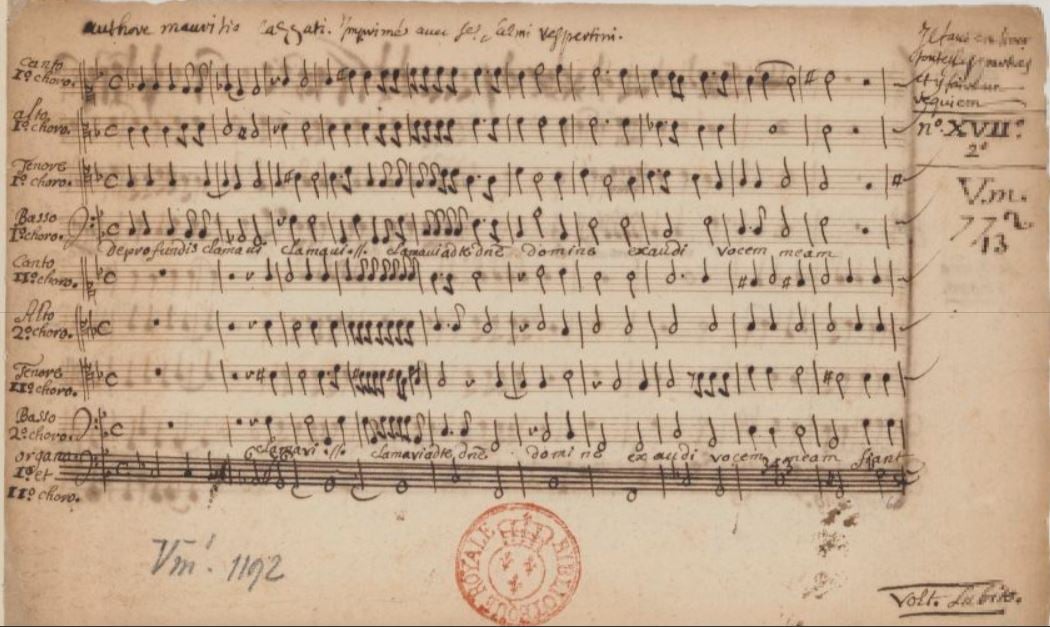

E infatti uno dei primi, se non il primo, esempio di stile concertante è la celebre Sonata a cinque, detta «La Caprara», di Maurizio Cazzati, nome oggi quasi sconosciuto, dietro il quale si nasconde però un «musico eccellentissimo», maestro di cappella, tra il 1657 e il 1671, della Basilica di S. Petronio a Bologna. Ed è proprio a Bologna che si colgono i sintomi della rivoluzione che porterà il concerto a dominare – fino ad oggi – la civiltà strumentale occidentale. La città emiliana, per la verità, fino ad allora, non era stata certo all’avanguardia nella evoluzione dei generi musicali. Il «concerto grosso», che del concerto solista è l’antecedente, si era sviluppato prima in terra lombarda con Ludovico Grossi da Viadana e poi a Roma con Arcangelo Corelli. La sonata, nelle sue diverse figurazioni (a due, a tre, da camera, da chiesa) era stata coltivata sin dalla prima metà del secolo in area veneto-lombarda, grazie a compositori come Biagio Marini e Giovanni Maria Cima. Ma Bologna possedeva, allora, un tesoro unico e irripetibile: l’immensa fabbrica della Basilica di San Petronio che con i suoi 132 metri di lunghezza, 66 di larghezza e 47 di altezza era ed è tuttora la sesta chiesa più grande d’Italia. Le sue dimensioni non sono affatto un dato secondario per la nascita del concerto solistico. Anzi, ne sono forse la causa diretta.

Ad accompagnare le funzioni religiose e quelle civili c’erano, in San Petronio, due gruppi strumentali diversi: la consueta «cappella grande», formata prevalentemente da strumenti ad arco, e il leggendario Concerto Palatino, un complesso di ottoni e percussioni fondato nel XIII secolo. La differenza di suono era clamorosa: mentre gli strumenti ad arco faticavano a far arrivare la loro voce oltre le prime colonne della navata, il suono degli ottoni si espandeva invece, sotto le volte della chiesa, con grande potenza e generosità. Ed è proprio per questo motivo che Maurizio Cazzati decide di scrivere una serie di brani destinati allo strumento solista più sonoro e squillante, la tromba, relegando gli archi alla funzione di semplice accompagnamento. Non avendo un altro termine a disposizione Cazzati chiama le proprie creature «sonate», ma sono a tutti gli effetti veri e propri «concerti»: le cinque parti del ripieno, infatti, non si possono ridurre a un basso continuo, e acquistano il peso e la funzione di un’orchestra. A trasformare le Sonate di Cazzati in autentici Concerti penserà un altro eccellente compositore, veronese di nascita, titolare sin dal 1686 del posto di «violetta» presso la Cappella di S. Petronio: Giuseppe Torelli. Toccherà a lui traghettare il concerto solistico, prima destinato alla tromba e poi all’oboe e al violino, in terra veneziana. E da allora, sulle ali di Vivaldi, di Albinoni, di Alessandro e Benedetto Marcello, il concerto si solleverà in un volo altissimo, non ancora concluso

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento