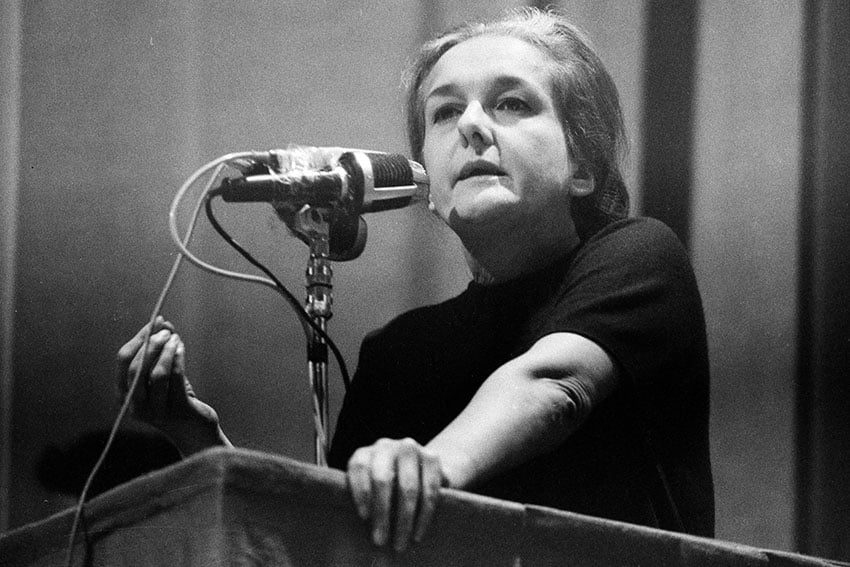

Non sorprende, ma comunque emoziona e fa piacere lo straordinario e diffuso riconoscimento avuto da Rossana dopo la sua morte.

Mi ostino a pensare che non rappresenti solo un omaggio alla sua straordinaria persona, alla sua intelligenza e cultura, ma anche un riconoscimento dell’importanza che ha avuto, sebbene sconfitta, l’impresa politica collettiva, a cui diedero vita lei e il gruppo storico, fondatore della prima rivista il Manifesto.

Non è giusto separare Rossana da questa storia. Fondatori e fondatrici della rivista, una volta radiati dal Pci, capirono che per continuare ciò che avevano iniziato era necessario raccogliere e organizzare la diffusa domanda di base che la loro cacciata dal Pci aveva suscitato. Una domanda che non veniva solo dalle e dai militanti comunisti, ma anche da tanti gruppi organizzati di studenti e operai formatisi nelle lotte del ’68 e nella diffusa insubordinazione operaia dei primi mesi del ‘69.

Penso alla discussione nel collettivo operai studenti di Bologna, quando, nell’ottobre del ‘69, proposi di far confluire nel Manifesto la nostra esperienza. Ricordo che l’unica obiezione che mi fu fatta, soprattutto dagli operai del collettivo, fu quella di verificare se il gruppo storico era intenzionato a trasformare ciò che scriveva sul mensile in una presenza organizzata nei territori e nelle lotte. La paura che fossero “intellettuali slegati dalle masse” come da più parti si insinuava, svanì con la scelta di dar vita in tutto il territorio ai centri di iniziativa del Manifesto.

Faremmo un torto non solo a Rossana e a tutto il gruppo storico, ma anche alle tante e tanti che hanno condiviso l’impresa, considerare il Manifesto solo un giornale e i suoi militanti solo coloro che in questi 50 anni gli hanno permesso di nascere quotidianamente.

Sarebbe una visione impoverente che finirebbe per ridurre in lettrici e lettori passive/i le migliaia di donne e uomini che in tutt’Italia provavano ogni giorno, a costruire o almeno influenzare i conflitti operai e sociali a nome del Manifesto.

Ricordare questa parte non significa nascondere le discordanze che ci hanno diviso, tantomeno il dibattito sul tipo di organizzazione da costruire, dimenticare ad esempio quanto lei insistesse sulla nostra provvisorietà, sull’esigenza di non apparire come una forza scissionista.

Non aveva senso mettere in moto il piccolo motore del Manifesto, se poi la forza che si riusciva a sprigionare, non contribuiva ad avviare un processo più vasto, una generale rifondazione del movimento operaio italiano e in particolare del partito comunista.

Strettamente collegata all’idea della nostra provvisorietà era l’idea di rivoluzione sociale, ricca cioè di istituti intermedi, come i consigli, dove i soggetti sociali consolidavano conquiste e prefiguravano già le caratteristiche, le relazioni della nuova società a cui aspiravano.

Le nostre erano ambizioni grandi, che gli altri gruppi della nuova sinistra, in particolare Lotta Continua, scambiavano per opportunismo e cedimenti al Pci. Non hanno mai compreso che era questo l’unico modo per smettere di “predicare” la rivoluzione e impedire che le avanguardie più radicalizzate si separassero dalle masse.

Solo una rifondazione generale della sinistra italiana poteva aiutare a creare le condizioni, politiche, sociali e culturali, per mettere in discussione concretamente il capitalismo e cogliere l’occasione aperta dalla radicalità delle lotte operaie e studentesche. Così, come solo abbandonando l’attesa dell’ora ics, del potere come qualcosa da prendere, il socialismo a cui stavamo riflettendo avrebbe fornito risposte convincenti, di partecipazione e autogoverno, alle rivoluzioni fino a quel momento realizzate e miseramente fallite.

Non è che non fossimo consapevoli della sproporzione che c’era fra ciò che concretamente eravamo e le ambizioni che ci animavano. Proprio per cercare di colmare questo divario fummo costretti a procedere per continue accelerazioni, di cui la più ardua e sicuramente la più riuscita, fu quella di ideare nel ‘70 un giornale quotidiano, uno strumento autonomo che ogni giorno dall’aprile ‘71, oltre che nelle edicole, veniva diffuso dalle e dai militanti del Manifesto davanti alle fabbriche e nei quartieri.

È giusto dire che Rossana non la si può tirare da tutte le parti, Rossana comunista, quella operaista, femminista, ambientalista, ma certo è molto difficile separarla da questo progetto politico.

Mi si dirà che dagli anni ’80 quel Manifesto non esiste più, che la rottura politica fra Magri e Rossanda ha fatto nascere nuove ipotesi. È vero, abbiamo camminato su strade diverse, il partito da una parte e il giornale dall’altra, eppure nel ‘99, sull’onda del movimento pacifista mondiale e dei social forum, su iniziativa di Filippo Maone si fondò la seconda rivista del Manifesto, un collettivo in cui tardivamente l’intera sinistra comunista si ritrovò, da Ingrao passando per Tortorella, Chiarante, Bertinotti, insieme con Magri, Rossanda, Pintor, Castellina e Parlato.

In questa mia ostinata rivendicazione c’è solo la convinzione che riflettere sull’intera nostra storia potrebbe offrirci indicazioni utili per contribuire a ricostruire una soggettività all’altezza del presente, a smuovere la rassegnazione con cui ogni giorno subiamo i negativi rapporti di forza che si sono determinati in larga parte del mondo.

In fondo non è a questo che Rossana pensava a più di novant’anni quando, rientrata da Parigi, provò a proporci di fare un inserto da inserire nel Manifesto?