E’ l’autunno del 1937 quando Vittorio Mussolini, figlio del duce, incontra il presidente degli Stati Uniti d’America Roosvelt nel corso di un suo soggiorno volto alla scoperta di Hollywood e del cinema americano. Alla fine di quel colloquio, il presidente lo avrebbe congedato indirizzando un messaggio all’autorevole genitore, che Sergio Cortesini ha usato come titolo del suo densissimo libro edito da Johan & Levi: One day we must meet (pp. 325, 70 illustrazioni b/n, euro 28,00). Era la consacrazione di un’apertura al dialogo fra i due paesi che già informava, come recita il sottotitolo del volume, Le sfide dell’arte e dell’architettura italiane in America (1933-1941).

Le radici del sogno americano che si sarebbe espresso, con mutate premesse ideologiche, nella cruciale mostra di arte italiana al Moma di New York nel 1949, si ritrovano nel rapporto fra l’Italia Fascista e l’America del New Deal, in cui le belle arti giocheranno un ruolo diplomatico e propagandistico. Da una parte era cruciale superare l’immagine romantica e pittoresca di un paese fatto di rovine di un glorioso passato e di paesaggi arcadici, immerso in una dimensione rurale: al contrario, lo sforzo italiano era volto a mostrare il rapido avanzare nel clima della modernità grazie alle grandi opere del regime e a sottolineare il contributo specifico al progresso scientifico e tecnologico. Dall’altra, si registra a più riprese il tentativo di aprire un mercato per l’arte italiana in America, in una lotta senza quartiere al monopolio francese dell’arte moderna: sono gli anni delle Biennali di Venezia di Antonio Maraini e del tentativo di affermare un modello alternativo alla Francia fondato sul «realismo magico» di Bontempelli. Eppure, alla resa dei conti, l’intenzione di un’affermazione dell’arte moderna italiana oltreoceano avrà esiti sostanzialmente fallimentari e i veri ambasciatori della Penisola saranno ancora una volta Botticelli, Leonardo e Raffaello: gli «antichi maestri in tournée» di Francis Haskell, in giro per gli States al pari della perigliosa traversata della Manica del 1930, restano il vero biglietto da visita gradito al pubblico straniero.

Ciononostante, il sogno americano accompagna il regime per tutti gli anni trenta, con il doppio intento di fare presa sugli intellettuali di cultura anglosassone e di non perdere il contatto con i milioni di emigrati italiani, o di origine italiana, sparsi in tutto quel continente. Era apparso subito chiara la possibilità di un uso politico e autocelebrativo del prestito di opere d’arte e come queste potessero svolgere un ruolo militante attivamente inserito nel processo di trasformazione della società italiana innescato dalla Rivoluzione Fascista, di cui proprio nel 1932 si celebrava il decennale.

Mussolini, in particolare, godeva dell’appoggio di William Randolph Heart – il potentissimo editore che ispirò Orson Welles per il protagonista di Quarto Potere –, che gli aveva garantito una positiva copertura mediatica restituendo un’immagine positiva del regime anche nei momenti più difficili da far accettare al pubblico americano come la Campagna d’Etiopia. Già nel 1922, oltretutto, la stampa americana aveva salutato con favore l’ascesa al potere del fascismo, e nel 1928 era uscita a puntate l’autobiografia del duce, che nel frattempo stava instaurando rapporti cordiali con Roosevelt a ridosso delle elezioni presidenziali del 1932, che faciliteranno il sostegno al Neutrality Act nei confronti delle mire colonialiste italiane nel 1935. Non è poi da trascurare, in questa prospettiva, che con un editore americano Margherita Sarfatti firmerà il contratto per la prima edizione di Dux – la biografia di Mussolini a cui aveva affidato il proprio prestigio nella politica culturale dell’arte moderna – prima ancora dell’uscita del volume in lingua originale: seguendo un modello caro ai lettori anglossassoni, più avvezzi di quelli italiani al genere della biografia, la Sarfatti aveva intuito il potenziale economico e di risonanza mediatica dell’operazione.

Eppure, per tutto il decennio si assiste a un paradosso: se i grandi padiglioni fieristici puntano sulla via italiana al modernismo, provocando persino una ricezione autoctona dello stile monumentale dell’architettura e della scultura (la cui storia è ancora da raccontare), la promozione dell’arte italiana contemporanea punta piuttosto a una linea di realismo intimista, a una via mediana non esplicitamente spesa nella retorica celebrativa e nemmeno palesemente antifascista. La stampa americana, infatti, ci rimane persino male commentando la mostra itinerante organizzata da Dario Sabatello sulla West Coast fra 1935 e 1936, che tramite Casorati, Pirandello e la Scuola Romana puntava a proporre un modello alternativo al realismo regionalista incarnato da Thomas Hart Benton: non vi ritrova nulla di quello spirito fiero e giovanilistico ostentato dal regime.

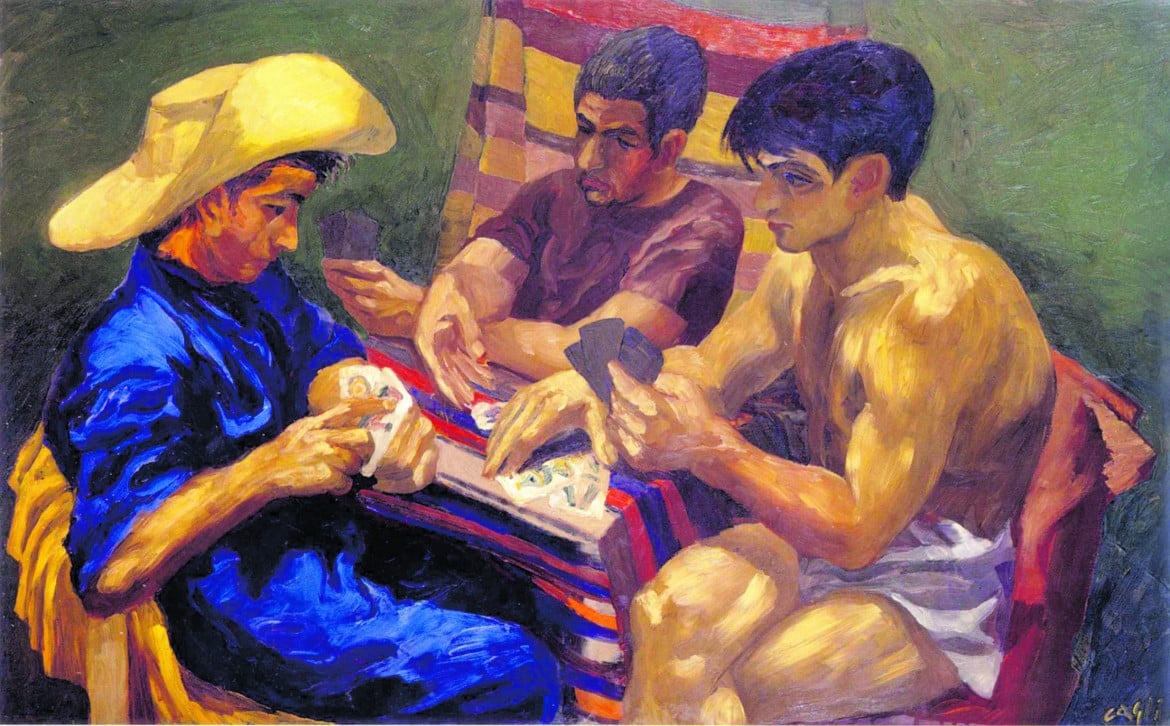

Ancora più paradossalmente, in quelle tourneé giravano, a rappresentare quel sentimento di italianità, persino opere di artisti che il regime negli stessi mesi stava mandando in carcere o al confino come Aligi Sassu e Carlo Levi: il tono espressivo della loro pittura era congeniale all’idea di un paese fortemente legato alle proprie radici e retaggio di un arcaismo remoto e sognante, mai sfociato in un esplicito antifascismo. È la stessa linea di Mimì Pecci Blunt, la contessa romana che approda a New York alla fine del 1937 con l’obiettivo di aprire a Manhattan una succursale della propria galleria romana, La Cometa, da consacrare alla promozione dell’arte italiana, da Corrado Cagli a Mirko Basaldella a Francesco Di Cocco, spesso dimenticato (ma non in questo libro) nelle narrazioni su quella stagione.

Nel giro di poco, ancora prima dell’ingresso dell’Italia in guerra, l’avventura americana si sarebbe però trasformata in un esilio sofferto. «Sono arrivato ancora qui, dopo aver attraversato paesaggi meravigliosi come il New Mexico e come il Colorado», scrive Cagli a Libero De Libero nel 1940, «e a ogni miglio di più di strada pensavo: ecco ancora un miglio di più lontani dall’Europa»

Il lancio estetico del fascismo nell’America del New Deal

Sergio Cortesini, "One day we must meet. Le sfide dell’arte e dell’architettura italiane in America (1933-1941)", Johan & Levi. Il saggio illustra il tentativo del fascismo di esportare in U.S.A il proprio modello estetico modernista. A rappresentare l’arte italiana, Vittorio Mussolini e Margherita Sarfatti. Ma il bilancio fu abbastanza fallimentare, con un paradosso: più che la retorica monumentale si fece strada il realismo intimista

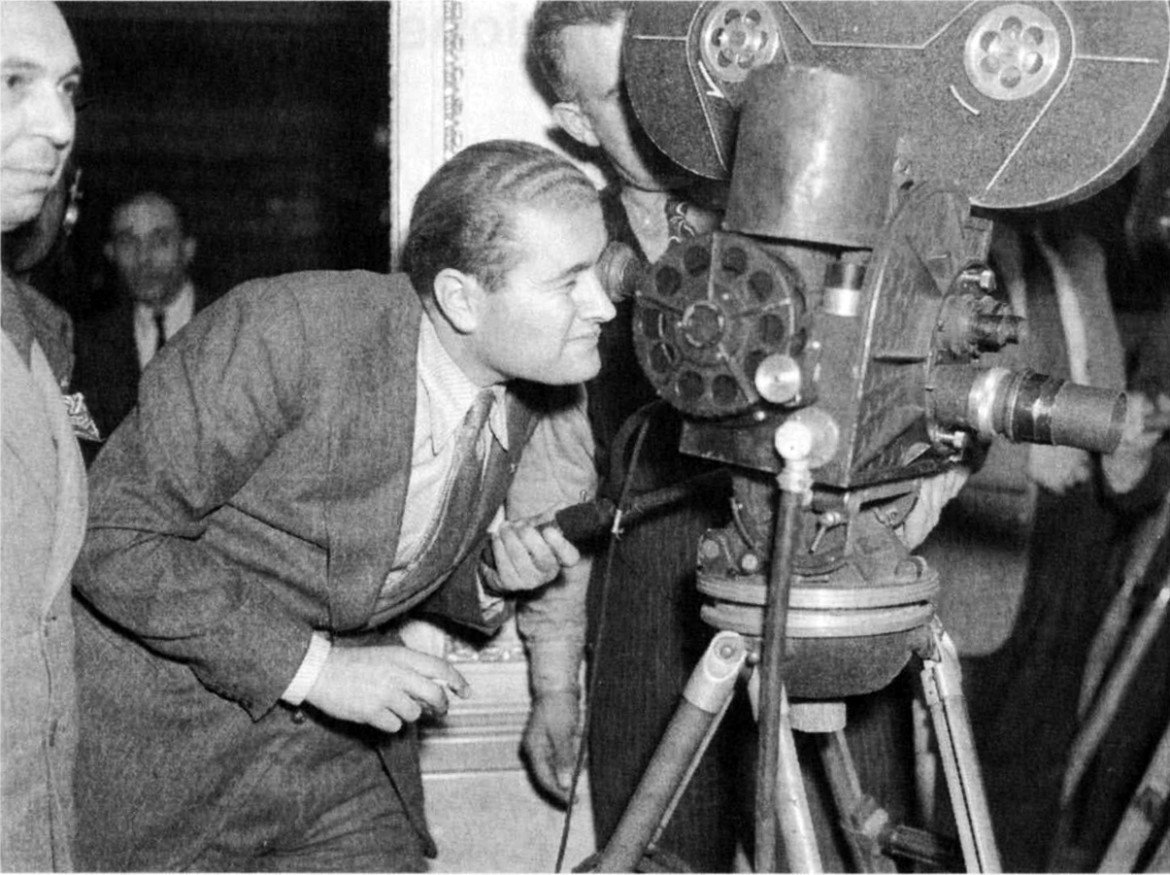

Corrado Cagli, "Giocatori di carte", 1937, Piacenza, collezione privata, presentato nella sede newyorkese della galleria La Cometa nel 1937; Vittoro Mussolini a margine di un’intervista nel suo hotel di New York prova la cinepresa, 23 settembre 1937

Sergio Cortesini, "One day we must meet. Le sfide dell’arte e dell’architettura italiane in America (1933-1941)", Johan & Levi. Il saggio illustra il tentativo del fascismo di esportare in U.S.A il proprio modello estetico modernista. A rappresentare l’arte italiana, Vittorio Mussolini e Margherita Sarfatti. Ma il bilancio fu abbastanza fallimentare, con un paradosso: più che la retorica monumentale si fece strada il realismo intimista

Pubblicato 5 anni faEdizione del 24 marzo 2019

Pubblicato 5 anni faEdizione del 24 marzo 2019