Già all’epoca dei «cannibali», Giulio Mozzi possedeva uno stile narrativo irriducibile alle etichette. Da scout, del resto, ha scovato narratori altrettanto anomali (Vitaliano Trevisan su tutti) e come consulente di case editrici scandaglia versanti tutt’altro che rituali. E chi frequenta i suoi corsi di scrittura o il blog vibrisse si è abituato anche alla minuziosa riproduzione dell’essenza narrativa.

Del resto, fin dal 1997 il «ricettario» della creatività si traduce nella fedeltà agli studi del liceo classico. E con Stefano Brugnolo, l’anno scorso Mozzi ha pubblicato per i tipi di Sironi L’officina della parola. Dalla notizia al romanzo: guida all’uso di stili e registri di scrittura.

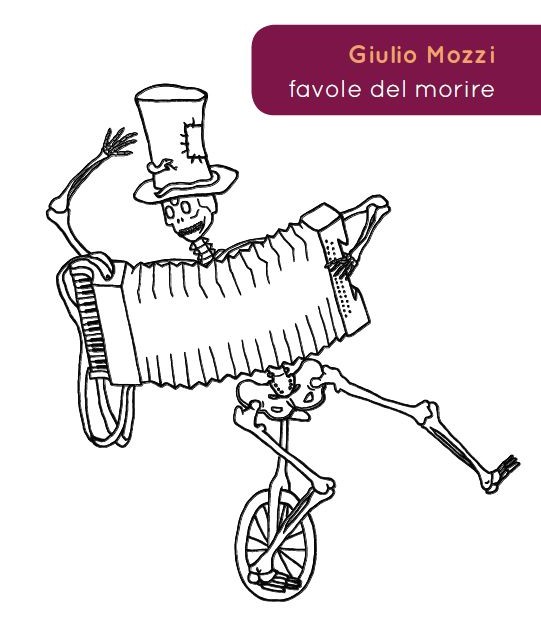

Insomma, uno stile che va oltre i confini della letteratura consolidata e alimenta il «mestiere» dello scrittore con metodo, disciplina, consapevolezza. Non fa eccezione Favole del morire (Laurana, pp. 154, euro 14) che esplora la stessa forma del linguaggio insieme alla meditazione ostinata sul verbo intransitivo della terza coniugazione. Si tratta di «racconti» stesi nell’arco di un decennio, ma soprattutto di contaminazioni con teatro, poesia, favola e perfino fede. Rinviano inesorabilmente a Il culto dei morti nell’Italia contemporanea (Einaudi, 2000) che Aldo Nove definì «uno dei più bei libri di poesia italiana del secondo dopoguerra».

Mozzi adesso sperimenta, a modo suo, il crinale più delicato: l’immagine che proietta tutti noi nella dimensione ignota, oscura e indecifrabile dell’esito naturale della vita. Un caleidoscopio di autofiction che genera il riflesso conclusivo: «Questa è la speranza: un’immaginazione».

Si comincia dalla stanza degli animali che si spalanca sulla famiglia destinata alla consunzione violenta, perché dall’uxoricidio consumato fra quegli scaffali la sopravvivenza di padre e figlio diventa un ossessivo gioco di specchi. È il racconto che già contiene la frammentazione dialogica di «Emilio delle tigri se n’è andato» con Salgari mediocremente cristiano che si suicida a Torino martedì 25 aprile 1911. E nel testo che dà il titolo al libro Mozzi chiosa: «Se penso al mio vivere come a una cosa ferma, sono morto. Se penso al mio morire come a un movimento, sono vivo. Mi perderò, sarò salvo. Seppellirò i miei morti e sarò sepolto dai miei vivi».

Mozzi insiste nel suo originale e a tratti spiazzante approccio alla «favola» del nostro morire. Fa cantare in coro il dipinto del castello del Buonconsiglio a Trento, mentre «Novella con fantasma» suggestiona le conseguenze di una morte senza degna sepoltura. Insomma, un libro poliedrico che non lascia comunque margini di pacificazione. Se mai, obbliga – proprio nelle pagine più ostiche – a scrutare l’orizzonte che quotidianamente rimuoviamo.

Mozzi ci congeda: «Siamo nati per mangiare, siamo nati per mangiarci. Siamo aminoacidi volitivi. Vogliamo riprodurci all’infinito».

Invece, la favola della vita riserva ben altro finale. Per tutti.