Prima d’esser un mago nella sua arte, è un uomo che ha il culto del gioco, del gioco infantile»: queste parole sono di Fabrizio Clerici e ritraggono, con felicità rara, il genere d’artista che fu Piero Fornasetti. Quale razza di fanciullo, invece, egli sia stato potrebbe dirlo una di quelle pagine che Alberto Savinio dedicò all’infanzia del suo Nivasio Dolcemare, giacché Piero fanciullo deve aver trascorso, come Nivasio, lungo tempo a spiare le antiche statue nei loro frontoni, nelle loro cimase, nei loro piedistalli, nelle loro nicchie, attendendo il momento in cui queste, credendosi inosservate, sarebbero scese per andare a spasso con le proprie gambe, come nel noto racconto di Mérimée. Verrebbe anzi da credere che quella passione per i giochi combinatori, che produsse la serie di volti femminili Tema e variazioni, egli l’avesse appresa osservando Achille e Aiace giocare ai dadi, tali e quali li aveva raffigurati Exekias nell’anfora dei Musei Vaticani.

In ciò Fornasetti fu un classico, non consistendo per lui l’invenzione artistica nella creazione ex nihilo ma nell’atto di comporre a partire da un determinato numero di motivi; un numero ristretto, come ristretta era la gamma cromatica alla quale ricorreva, perché, come tutti i classici, mirava ad ottenere il maggior effetto col più limitato numero di mezzi che fosse possibile. In un uomo intelligentissimo come lui, questo aureo precetto, che fa della misura uno stimolo alla sfrenatezza dell’invenzione, doveva necessariamente intrecciarsi a quella settecentesca arguzia che conferisce ai suoi «rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie» tutta la limpida grazia del bon mot. I suoi parapioggia, si sa, furono obelischi, le sue macchine da cucire maschere o stiletti che s’incontrarono in oggetti d’uso quotidiano come vassoi e portaombrelli.

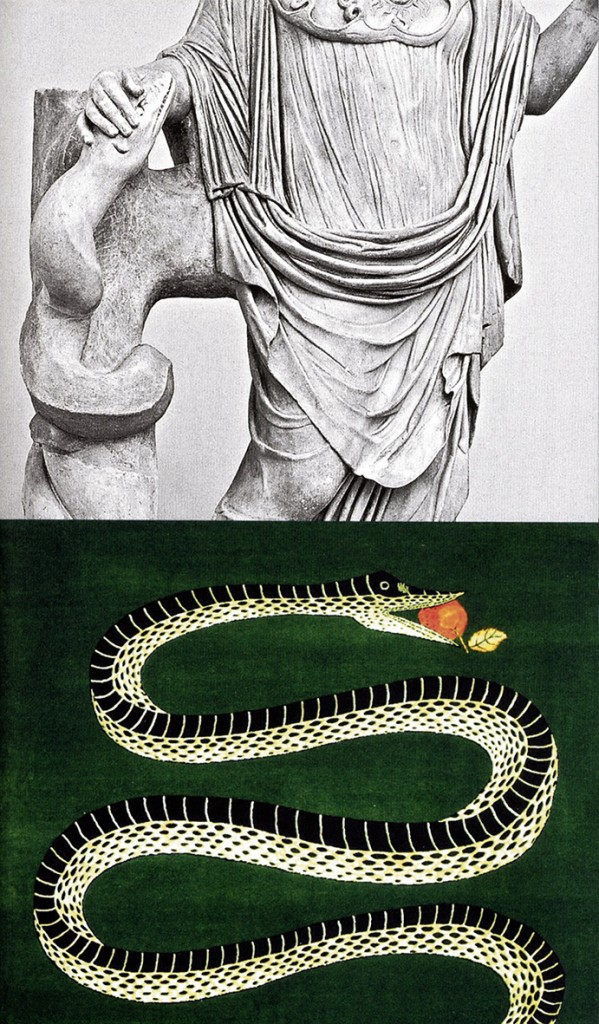

Data tale poetica dell’accostamento inaspettato, l’idea, non nuova, di disseminare, in un museo d’arte antica, fra le opere della collezione permanente quelle di un artista moderno acquista, nel caso di Fornasetti, l’aspetto di una mise en abyme. Così, nelle sale della mostra Citazioni pratiche. Fornasetti a Palazzo Altemps – da un’idea di Barbara Fornasetti e Valeria Manzi, a cura di Silvana Annicchiarico e Alessandra Capodiferro, fino al 6 maggio – ci si può imbattere in due serpenti, uno è quello di un Vassoio fornasettiano (in tutto simile alla biscia che campeggia sullo stemma dei Visconti ma con una mela nelle fauci invece che un uomo), l’altro quello dell’Atena con serpente della collezione Ludovisi; in un’altra si possono sorprendere le Muse spiare, da un set di piatti a loro nome, due fra le loro modelle del I secolo d. C, Urania e Calliope, e in un’altra ancora due divinità, l’Afrodite cnidia e la Venere di un Pannello fornasettiano, ignorarsi l’un l’altra, dispettosamente.

Nelle porcellane soprattutto e in certi mobili, come il paravento Pompeiana, la classicità aligera e smemorata di Fornasetti richiama, per le figure sospese, come lievi scaglie d’oro, e per la lucentezza degli impasti, l’arte di Gio Ponti. E così le sue geometrie bramantesche che sono un indubbio ricordo dell’Art déco. Eppure le divinità di Guido Balsamo Stella, di Galileo Chini, di Francesco Nonni o di Libero Andreotti erano, il più delle volte, essenze beffarde il cui riso sapeva scuotere quegli stessi smalti nei quali le aveva imprigionate un’arte sopraffina; quelle di Fornasetti, invece, destituite ormai da lungo tempo, affettano una rassegnazione sorniona. Le si ritrova sonnacchiose fra le rovine inabissate di un mondo svanito, come piovre stizzite dalla luce del Nautilus.

Ettore Sottsass immaginò che all’origine dell’universo artistico di Fornasetti vi fosse stata un’immensa esplosione: «deve aver visto tutto il mondo che saltava per aria, tutto il mondo e tutta la storia del mondo e tutti i depositi di figure e di memorie e tutti i sassi, i corpi, gli alberi, le case e i monumenti, assolutamente tutto che saltava per aria e finiva in una infinita nuvola opaca di polvere piena di detriti che andavano altissimi come l’atomica e poi, in un silenzio agghiacciante, cominciavano a scendere giù», ma l’immaginario dell’artista milanese può descriversi altrettanto bene pensando a come ritrovò il mondo il cavaliere Astolfo allorché si recò sulla Luna.

Molti di questi detriti provengono da un grande gabinetto dismesso: il seicentesco Cabinet de curiosités. Si vedono così, attraversando le stanze di Palazzo Altemps, una serie di piatti, Astronomici, nei quali la Luna ha viso di donna giacché riflette il femmineo «Mare Esterno», come dichiara un erudito di quel secolo, Amyot, traducendo Agesionatte («…la face enluminée/ d’une pucelle apparoist au milieu/ De qui l’œil semble être plus vert que bleu»), o, tra i vassoi, un Paesaggio Arcimboldesco, che potrebbe titolarsi, più genericamente, «paesaggio anamorfico», tanto è simile a quelli illustrati nei molti trattati d’ottica del XVII secolo. Dell’universo fornasettiano fa naturalmente parte anche il Rinascimento: molti dei paraventi a nicchie esposti hanno, infatti, oltre che un’aria vagamente metafisica, un rimando preciso allo studiolo del duca di Urbino; ma, non appena abbandonata la sala, ecco che si ripiomba nel più barocco fra gli oggetti: lo specchio.

L’artista milanese ne creò d’ogni foggia e grandezza. Vi sono gli specchi sbalzati che hanno sugli uomini l’effetto delle magie di Puck; vi sono gli specchi convessi che li rimpiccioliscono e li racchiudono nella loro tornita bolla di cristallo; e vi sono ancora gli specchi concavi grazie ai quali Villette giocò un giorno, si dice, un tiro birbone a Luigi XIV che «essendosi posto, spada alla mano, davanti a questo specchio a qualche passo per ben vederne l’effetto, fu sorpreso di trovarsi di fronte un braccio che puntava una spada contro di lui. Gli fu detto di avanzare bruscamente: tosto il suo avversario sembrò lanciarglisi contro. Luigi XIV ebbe un gesto di spavento e se ne vergognò».

Se riflessi, deformazioni, anamorfosi, trompe-l’œil rimandano alla flessuosa ambiguità barocca, la luce che attraversa queste particolarissime Wunderkammern è chiara e sottile, dimodoché, al termine della mostra, si ha l’impressione di avere gustato un forte liquore kircheriano decantato in un’ampolla volteriana. In Fornasetti, così come in grandi artisti quali Fabrizio Clerici o Luigi Serafini, l’agudeza è duplice, dell’intelligenza e della matita: il loro cocchio, sebbene lo trainino le più immaginifiche chimere, ha un auriga neoclassico.

Ancora altri nomi si potrebbero inscrivere in questo albo: quello di Tomaso Buzzi, ad esempio, o anche di scrittori come Manganelli, le cui mostruosità e mirabilia si trovano strette nella rete d’oro di una lingua affilata ed esatta, o il Calvino delle Città invisibili; l’albo andrebbe stampato, ça va sans dire, in austeri caratteri Bodoni come lo erano i libri di Franco Maria Ricci che, con Patrick Mauriès, a questo genere di arte dedicò la gran parte delle sue pubblicazioni.

Nell’attesa di altri omaggi a questi artisti, chi lo può si rechi a Palazzo Altemps per sorprendere gli antichi nei più impensabili oggetti e nelle più inaspettate compagnie: li troverà fra obelischi, cupole, frammenti di città, maschere, liuti, pezzi di armatura e nature morte sicché verrà forse colto dalla lieve vertigine che si ha divagando per La Scarzuola. Soprattutto non si lasci intimorire dalla favola di Atteone perché le deità di Fornasetti hanno un’attitudine ben più mite che non la Diana di Ovidio.

I marmi Ludovisi trasformati da Fornasetti

A Roma, "Citazioni pratiche. Fornasetti a Palazzo Altemps". L’idea di disseminare, fra le sculture antiche, le opere di Piero Fornasetti, con la loro poetica dell’accostamento inaspettato, assume l’aspetto di una «mise en abyme»

Due serpenti: in un "Vassoio" fornasettiano e nell’"Atena con serpente" Ludovisi

A Roma, "Citazioni pratiche. Fornasetti a Palazzo Altemps". L’idea di disseminare, fra le sculture antiche, le opere di Piero Fornasetti, con la loro poetica dell’accostamento inaspettato, assume l’aspetto di una «mise en abyme»

Pubblicato 6 anni faEdizione del 4 marzo 2018

Giorgio Villani, ROMA

Pubblicato 6 anni faEdizione del 4 marzo 2018