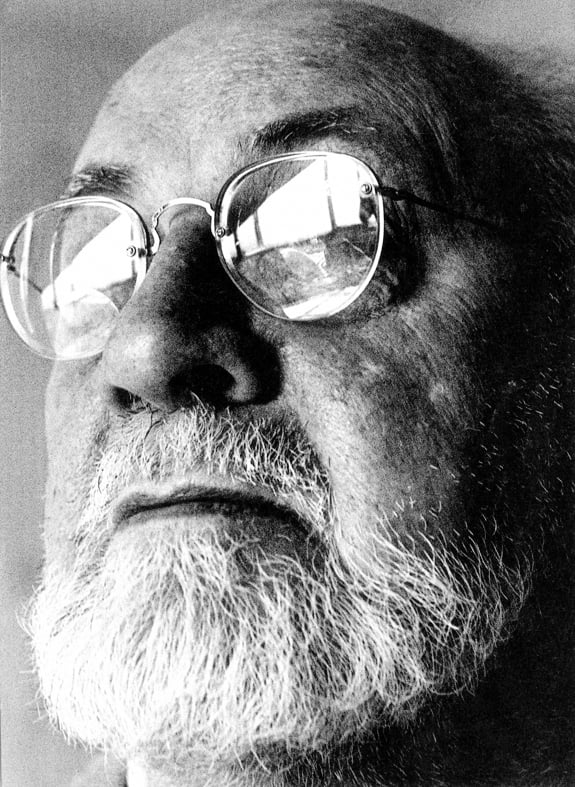

Miriadi di uccellini in una gabbia: una foto vibrante di bianchi e neri, contrasti tra luci e ombre scattata dal fotografo ungherese Brassaï, amico e grande testimone dell’opera e della vita di Matisse, Picasso e Giacometti.

È il tocco magico dello straordinario obiettivo a cogliere al di là della semplice apparenza il significato profondo di quella realtà, di una scena che Henri Matisse mette insieme nell’esuberante ricchezza di dettagli e di stili, catturando motivi da mondi esotici e atmosfere mediterranee. Come aprire uno spiraglio in una doppia finzione tra interno ed esterno, dove la gabbia diventa elemento di fantasia e libertà. Una chimera magnifica, un mondo immaginario orchestrato da Matisse con la sua prodigiosa sensibilità per l’intreccio, la trama, la composizione di sfumature che risuonano di bellezze e meraviglie della natura.

Un mondo chiuso come questa gabbia di piccoli esseri che riempiono con i loro trilli il vuoto dello spazio così come il pittore il vuoto della tela. Uno spazio vitale gremito di oggetti e mobili di ogni genere, uno spazio costruito dall’artista solo per sé, uno spazio di cui è impossibile trovare il segreto.

«Non ci vuole grande sottigliezza, né una speciale capacità di osservazione per cogliere la particolare unità di quel mondo matissiano» osserva Louis Aragon nel suo girovagare in quel riparo di grande fascino, in quel luogo dove tutte le immagini nascondono una verità intrinseca di cui il poeta ricerca il mistero sulla traccia di indizi e presenze.

Una foresta di accessori e oggetti

In quella «foresta di accessori», una pletora di oggetti accumulati e sparsi tra grandi vasi di fiori, fresche composizioni sul limitare indefinibile di una soglia dove verità e finzione si confondono, a rompere il silenzio e la fissità di quel teatro immobile e cristallizzato è solo un battito d’ali. Solo il fruscio dei voli ad animare quel palcoscenico di «figuranti di mille opere», attori taciturni nella solitudine del pittore.

Sono i colori a magnetizzare il suo sguardo. E per catturare l’essenza del suo soggetto, Matisse ruba loro piumaggio e brillantezza nell’invenzione di uno schema cromatico dagli accordi di intensa luminosità.

«Ne ho comprati uno verde, uno blu e uno giallo. Perciò mi serviva una gabbia. Una volta cominciato, mi sono lanciato. Quando tornavo al mercato degli uccelli i venditori mi si assiepavano intorno: Questo non ce l’ha, Monsieur Matisse. E questo? E quest’altro?». Una gabbia. Ma non è forse una gabbia dorata anche quella che, con scientifica determinazione, l’artista si costruisce nell’arco di una vita, di volta in volta trasferendola in luoghi diversi?

Un’altra foto di Brassaï si apre su un campo più largo della stanza in cui Matisse lavora. Le sue mani stanno plasmando la famosa Vénus à la coquille dalle linee sinuose e intrecciate come le decorazioni di quel capitello romanico dai motivi vegetali dietro la piccola scultura.

Nel chiuso dello studio un incantesimo si crea; fiori e piante germogliano in maniera quasi spontanea a costellare quel perimetro racchiuso tra quattro mura, un giardino edenico, un paradiso privato. In quell’oasi inaccessibile, dall’esterno filtra solo la luce schermata dalle fessure di grandi persiane serrate in un gioco di riflessi e miraggi. Orizzontali i listelli in legno, verticali le sbarre di metallo che impediscono agli uccelli di volare liberi al di fuori di quella doppia costrizione.

È in quella penombra diffusa che si sprigiona l’energia e l’ebbrezza dionisiaca del colore; esplode dalla superficie della tela come originato dalla mano stessa del pittore che ha interiorizzato in sé la natura e le sue cadenze. Nella successione variata di passi che premono nel verde, di braccia che si uniscono a formare un cerchio vorticoso e frenetico, è già La Danza del 1909 a marcare il senso orgiastico della cosmogonia timbrica matissiana.

Colori e suoni riecheggiati l’uno dall’altro magicamente rinnovano, dieci anni più tardi, quella cosmogonia e la fantastica inventiva coreografica di Léonide Massine per i Balletti Russi di Sergej Diaghilev su musica di Igor Stravinsky: «mentre ascoltavo la musica del Rossignol, la vedevo trasformarsi in scene, movimento e costumi».

[do action=”quote” autore=”Henri Matisse”]«Ne ho comprati uno verde, uno blu e uno giallo. Una volta cominciato, mi sono lanciato…»[/do]

Come in un cortocircuito gli appare la visione accesa di una ritmicità ancora diversa: «Ho appreso allora cosa potrebbe essere una scenografia, vale a dire che può essere concepita come un dipinto con i colori che muovono. Questi colori sono i costumi. Anche se si muovono, i colori non devono modificare quello che comunica la scena nel suo insieme. Bisogna che tutti i colori siano subordinati a un’unica grande espressione e possano interagire senza distruggere l’armonia del resto». Ancora una gabbia. Una gabbia dorata nella quale un usignolo scioglie il suo canto poliedrico e cristallino, intona vocalizzi e gorgheggi trasposti dal compositore russo nei ritmi e nelle dissonanze polifoniche della fiaba musicale tratta da Hans Christian Andersen.

Ma quell’usignolo viene presto sostituito da un grande volatile meccanico che simula le modulazioni canore del modello vivo. L’imperatore cinese che lo ha ricevuto in dono, ammalatosi, langue e invoca invano l’automa tempestato di rubini e diamanti perché liberi il suo canto taumaturgico, unico rimedio che lo potrà guarire.

Magicamente riappare allora il piccolo pennuto con la sua meravigliosa melodia cui seguirà una gioiosa danza di colori e forme. Gigantesco, irreale, l’uccello di scena, come il protagonista inquietante di un sogno, con la sua enorme cresta, il becco prepotente, la lunga coda sporgente domina il trio ieratico in una mitica foto con Matisse e Massine.

L’ex convento «des Oiseaux»

È una vera ossessione. L’artista, come invasato e segnato da un curioso destino, occupa per un certo periodo uno studio a Parigi, all’angolo fra la rue de Sèvres e il boulevard du Montparnasse, in un ex convento dal bizzarro nome – des Oiseaux – dalle vivaci risonanze di voliera.

Una ossessione che accomuna sonorità e timbri di musica e pittura, note e colori: «I colori hanno una bellezza loro propria: si tratta di preservarla come in musica si cerca di conservare i timbri. Questione di organizzazione, di costruzione», si tratta però «di non alterare questa bella freschezza del colore». Poche note per una sinfonia sublime, pochi colori per un dipinto capace di esprimere «l’intensità dell’emozione dell’artista».

Ma come suscitarla? «Bisogna uscire dall’imitazione, anche quella della luce, si può provocare la luce con l’invenzione di tinte piatte, come si fa in musica con gli accordi. Mi son servito del colore come mezzo di espressione della mia emozione e non di trascrizione della natura. Uso i colori più semplici. Non sono io a trasformarli, se ne incaricano i rapporti, si tratta soltanto di far valere le differenze, di farle risaltare».

Sono quelle differenze che riconosce nei toni, così come nell’ascolto dell’assordante cinguettio corale spiccano le singole, diverse voci a coprire il rumore del mondo. Nell’eco antica, di tempi lontanissimi, di testi ebraici, greci e persiani dove gli uccelli sono protagonisti e metafora morale e dove molteplicità e individualità definiscono modelli normativi. A

ncora voliere e uccelli in una visionaria, quasi allucinata foto di Henri Cartier-Bresson. Liberi qui dalle loro gabbie hanno ora preso possesso di un territorio nel quale l’artista sembra ormai uno dei suoi muti figuranti. Ennesimo rovesciamento, ultimo incantesimo dell’illusionista Matisse che ritaglia e lancia contro l’azzurro profondo di un cielo di carta le sue bianche colombe.