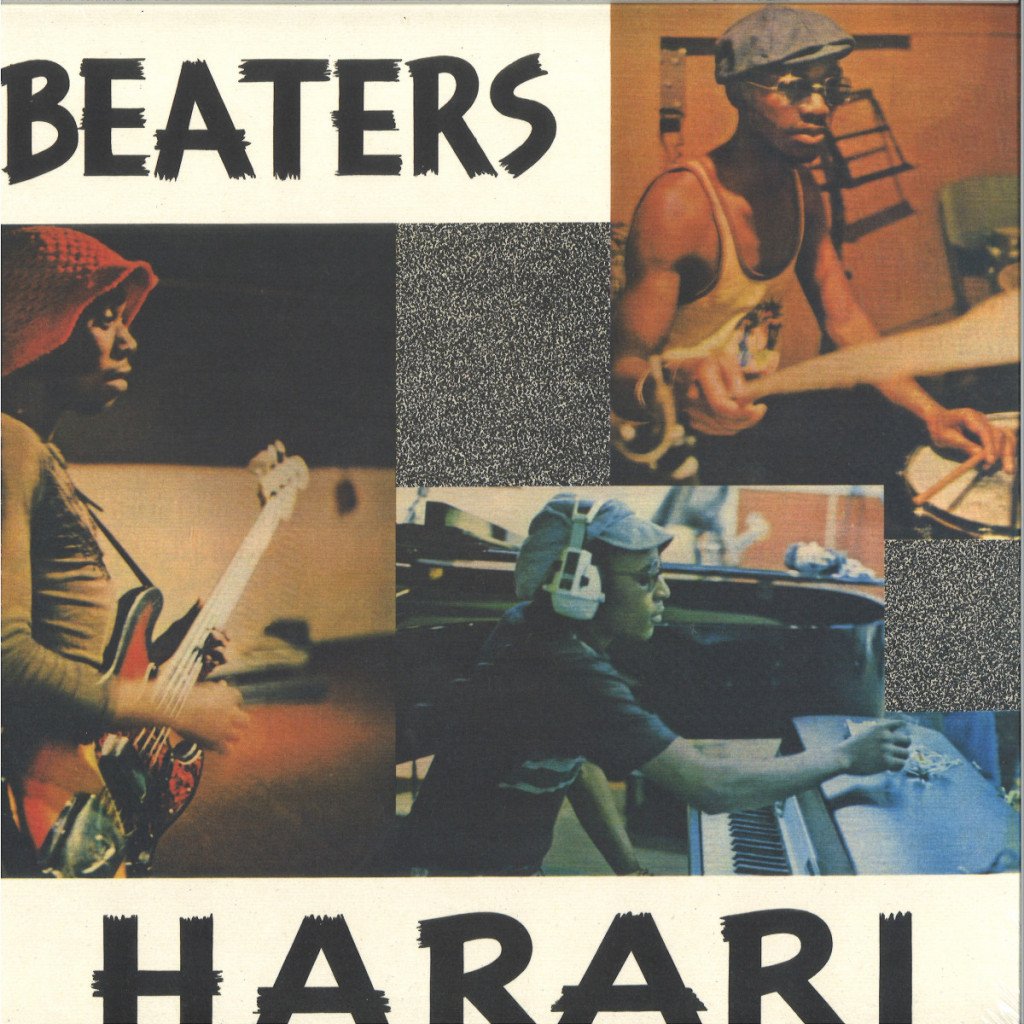

L’universo magmatico della cosiddetta «musica africana» (un insieme infinito di stili, di variabili, di contaminazioni) lascia spesso emergere antichi gioielli dimenticati. In questo senso il lavoro di ricerca di molti appassionati ed etichette, come la Analog Africa di cui parliamo accanto, ci permettono di scoprire dischi e artisti dietro cui si nascondono storie particolarissime. Valga la recente ristampa di un album, Harari (The Beaters, Matsuli Music) inciso nel 1975, che testimonia l’attività di un gruppo nero sudafricano, nato come Beaters, interprete del Soweto soul, poi evolutosi con il nome di Harari verso un interessantissimo mix di funk e rock dalla matrice afro. Intrigante quanto la loro storia e il contesto in cui si è sviluppata, nel pieno del più feroce periodo dell’apartheid.

STILE SOWETO

I Beaters nascono a scuola, alla fine degli anni Sessanta e diventano parte del cosiddetto Soweto soul, una miriade di band che si ispiravano al soul della Motown e della Stax, alle prime forme di funk alla James Brown, con una componente rock e numerosi riferimenti alla tradizione popolare folk sudafricana. Le maglie della repressione bianca erano parecchio strette al tempo, soprattutto in un momento storico in cui gli echi del crescente movimento dell’autoconsapevolezza socio politica degli afroamericani arrivavano anche nel lontano paese africano. Le radio «nere» erano controllate con cura affinché non trasmettessero nulla di «sovversivo». Ma in Sudafrica arrivavano le onde di Radio LM, dal vicino Mozambico, allora colonia portoghese, da cui si potevano ascoltare più agevolmente i nuovi suoni dal mondo. A Johannesburg il negozio di dischi Koohinoor di Rashid Vally diventò il centro di aggregazione per molti aspiranti musicisti che lì potevano trovare le uscite più recenti e restare al passo con i tempi. Il giornalista Derrick Thema ricorda: «Erano tempi in cui chiunque volesse farsi carico di un’auto consapevolezza politica e sui diritti dei neri, doveva fare inevitabilmente riferimento al soul».

I Beaters incominciano a suonare in giro, a raccogliere seguito e fan sempre più fedeli che inventarono anche un loro ballo sui brani della band di riferimento, il «Monkey Jive». Quando tornano da un tour di tre mesi nella vicina Rhodesia, l’attuale Zimbabwe, le cose cambiano radicalmente. L’incontro con musicisti locali come Thomas Mapfumo e Jonah Sithole, che stavano sviluppando sonorità in cui inserivano sempre di più le radici culturali locali, come la musica chimurenga, presa dalla tradizione Shona, in chiave indipendentista e di affermazione della propria provenienza, indusse i Beaters a una profonda riflessione. Via i vestiti tutti uguali e largo a un’estetica «afro» che riprendeva i costumi tradizionali. E addio anche al nome inglese, cambiato in Harari, dal titolo di una loro canzone incisa sul primo album. Da epigoni di modelli anglo americani a una dimensione totalmente africana.

Il 16 giugno 1976 la ribellione giovanile contro l’oppressione dell’apartheid divampò a Soweto. Scolari disarmati marciarono contro l’imposizione dell’afrikaans (definita da Desmond Tutu, come «lingua degli oppressori») come lingua di insegnamento. La polizia sparò sulla folla facendo ufficialmente 176 morti ma che superarono probabilmente i 1000 negli scontri dei giorni successivi, durante il dilagare della protesta. L’indignazione per il massacro portò a restrizioni economiche al paese e alla mobilitazione anche da parte di molti bianchi che si unirono alla popolazione nera. Sipho Mabuse, membro della band ricorda: «Io c’ero, la città bruciava, c’erano spari, corpi a terra. Spararono anche a noi mentre riportavamo a casa un cugino». La situazione si inasprì anche per l’ambiente musicale, furono introdotte restrizioni e coprifuoco e divenne molto difficile continuare a suonare. «Quando è diventato più difficile, molte delle band che avevano iniziato l’era del Soweto soul si sono progressivamente sciolte» sottolinea Mabuse. La band riesce comunque a riprendere faticosamente l’attività musicale rendendola anche un mezzo di lotta come sottolinea ancora Mabuse: «Portavamo lettere e nascondevamo persino giovani ribelli in fuga. Penso che ciò che ci ha sostenuto sia stato il processo interattivo tra ciò che stavamo facendo con gli studenti universitari, con il movimento politico e la capacità di adattarci a ciò che stava accadendo».

Quando nel 1976 tornano in studio uniscono la nuova coscienza politica che traspare nei testi con una musica che attinge dalle radici ma che è volutamente allegra e ballabile. «Certi messaggi potevano essere trasmessi anche attraverso una “musica allegra”. Durante i tempi dell’apartheid abbiamo fatto ridere e ballare la gente quando le cose non andavano bene». Nel brano di oltre undici minuti che apre l’album Rufaro, anche questo appena ristampato, fondono il soul psichedelico alla Temptations, con un crudo funk, afrobeat e lo stile Marabi, sviluppatosi nei primi anni del Novecento nei ghetti sudafricani, che si ispirava al jazz e al blues americano. «Camuffavamo i messaggi anti-apartheid con un gergo che non poteva essere censurato. Se fossimo stati più espliciti ci avrebbero arrestati. Il nostro scopo era emancipare i neri attraverso il canto».

LINFA VITALE

La band prosegue la sua carriera nonostante una serie di lutti ne minino la struttura e li costringa a rinunciare a un tour in Usa con Hugh Masekela, diventato loro grande fan. Un aspetto peculiare degli Harari è il continuo inserire nuovi membri, spesso molto giovani che portano nuova linfa vitale e rinnovano e aggiornano il loro sound. Nel 1980 con il brano Party, in chiave afro disco, trovano successo e notorietà anche negli Usa. In patria sono ormai delle star acclamate, riuscendo anche a riempire il Colosseum Theatre di Johannesburg. Le autorità sudafricane nel frattempo allentano sempre più le restrizioni anche per offrire un’immagine più accettabile all’estero. La lotta continua e l’apartheid è ormai un’onta troppo difficile da sostenere. Il successo però crea, inevitabilmente, frizioni interne, esplosioni di ego e scontri tra i membri. Mabuse: «In un certo senso, sono diventato un dittatore. Quando ascoltavamo i Beatles, volevo che fossimo migliori dei Beatles; quando ascoltammo cose nuove, volevo che fossimo migliori anche di quelle». La band si scioglie a metà degli anni Ottanta anche se sono state frequenti varie reunion mentre i vari membri si sono sparsi in mille nuove esperienze, sempre molto interessanti, talvolta di successo altre volte caratterizzate da un forte impegno politico. L’esperienza degli Harari è stata ispiratrice di decine di nuove band e sottolinea Mabuse: «Le influenze parallele e incrociate tra Black Panther Movement e Black Consciousness attraverso la musica soul afroamericana e il Soweto soul hanno contribuito al modo in cui gli Harari sono diventati ispiratori di tutte le musiche che oggi chiamiamo afro soul, afro pop, afro jazz».

Thandi Ntuli, uno dei vari membri del gruppo è ancora più chiaro: «Quel cosmopolitismo, quell’eclettismo, parte della nostra più grande musica è nata da quell’epoca. Non puoi mai dire che è solo una cosa. C’è una fluidità che riflette molto la vita cittadina, anche oggi. C’è un presupposto che quelle persone straordinarie che suonavano musica, dipingevano, scrivevano poesie, suonavano la chitarra rock, cantavano nei cori, tutte nella stessa vita, fossero valori anomali ma questa è la cultura di Soweto!». Mabuse ha suggellato questa grande storia con un verso di una sua canzone, uscita nel 1989, The Chant of the Marching: «Un giorno, quando racconteranno la nostra storia/I bambini impareranno dal nostro passato».