Pubblicato 2 anni faEdizione del 21 maggio 2022

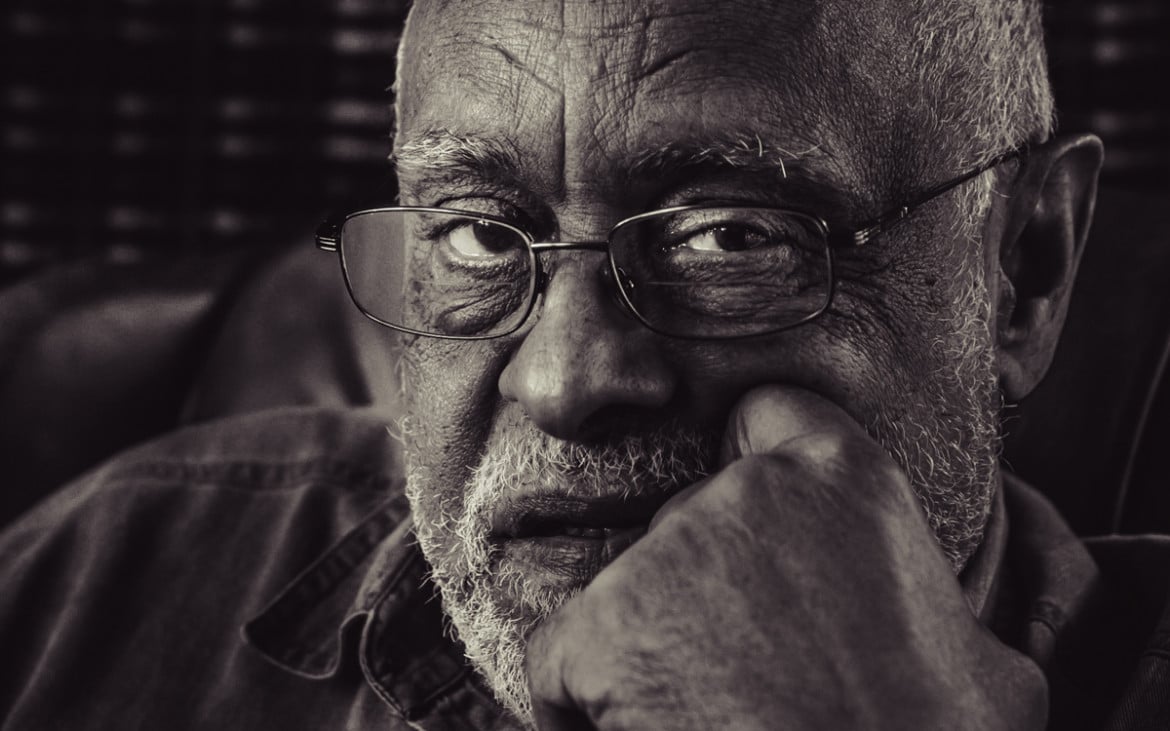

Dal 24 al 29 maggio, l’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Torino dedica al regista e produttore Haile Gerima una retrospettiva integrale – la prima in Italia – a cura di Daniela Ricci che si terrà al il cinema Massimo-MNC nel quadro di un percorso di proiezioni e dialoghi in più tappe intitolato «Visioni del rimosso. Lo sguardo cinematografico sul colonialismo italiano». Regista etiope residente negli Stati Uniti, Gerima è una figura fondamentale del cinema afroamericano e africano in diaspora con un corpus di opere – tuttora in evoluzione, come si vedrà a Torino con lui stesso presente – innervato...