Gottfried Benn, melanconia, maschera della paura

Classici tedeschi Nel suo sguardo rivolto al passato, Gottfried Benn fa scorrere una vera e propria enciclopedia del modernismo estetico nella forma di un bilancio di se stesso: riediti da Adelphi «Doppia vita» e «Invecchiare come problema per artisti»

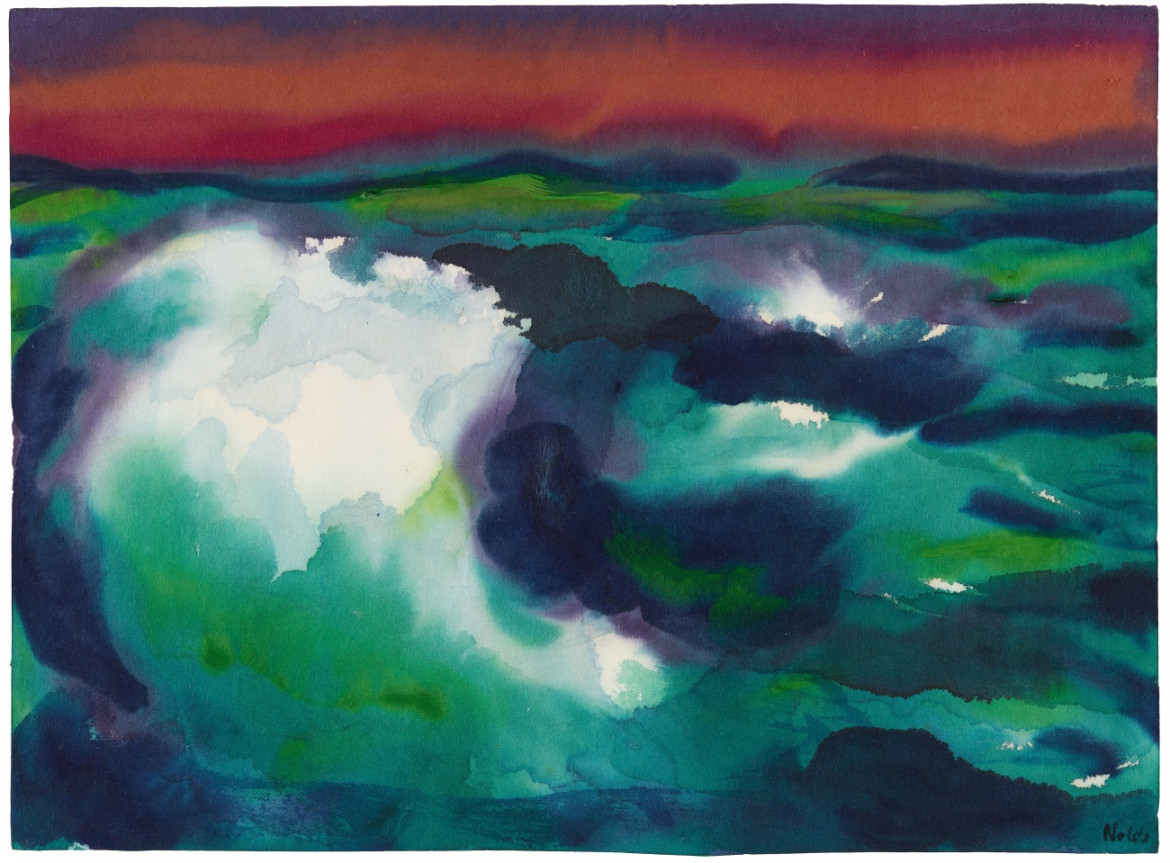

Emil Nolde, «Mare in tempesta», 1930-1935

Emil Nolde, «Mare in tempesta», 1930-1935Classici tedeschi Nel suo sguardo rivolto al passato, Gottfried Benn fa scorrere una vera e propria enciclopedia del modernismo estetico nella forma di un bilancio di se stesso: riediti da Adelphi «Doppia vita» e «Invecchiare come problema per artisti»

Il tramonto dell’illusione umanistica è forse la principale conseguenza della lotta che il pensiero tedesco del Novecento ha condotto, per molto tempo, con la filosofia di Nietzsche. La visione dell’inesorabile crescita del deserto prodotto dalla sistematica distruzione di idee e valori da sempre collegati allo sviluppo della modernità europea, fece sorgere in una generazione di artisti, intellettuali e pensatori, non di rado geniali, la convinzione dell’irreversibilità di un processo che conduceva direttamente al sacrificio dell’individuo in favore della sua trasformazione in macchina, strumento o manipolabile elemento di una massa anonima.

Una volta individuato il nichilismo come «metodo» della decadenza e la dissoluzione dei valori come orizzonte di una civiltà ormai giunta al suo ultimo stadio di sviluppo, rimanevano poche possibilità: la ricerca, inevitabilmente gravida di fallimenti, di un persistente nucleo di senso al di là del manifesto disgregarsi di ogni eredità del passato o il ritiro in una dimensione appartata e apparentemente contemplativa, ma animata dal tentativo di costringere il vuoto e il caos dentro una forma stilistica nuova, cristallina, perfetta, tale da essere autosufficiente e perciò inafferrabile alla forza distruttiva della realtà.

Ciò che rese letteralmente necessaria e, anzi, vitale la ricerca estetica del modernismo poetico fu, al di là delle sue forme clamorose e a volte esibizionistiche, la capacità di presentarsi come il rifugio residuo dell’espressione opposta al manifestarsi dell’inesprimibile. Dal Nietzsche di Zarathustra e delle liriche, quella generazione dedusse una sorta di filosofia dello stile, ovvero riconobbe nello stile stesso il nucleo inattaccabile della sua opposizione estetica. Non per nulla l’Ecce Homo nietzschiano diventò il modello di tante autorappresentazioni dell’artista come antagonista della storia e dell’alienazione imperante.

Pochissime di quelle autorappresentazioni, però, furono all’altezza del loro modello: certamente le Considerazioni di un impolitico di Thomas Mann e, più tardi, i due principali scritti autobiografici di Gottfried Benn, Curriculum di un intellettualista del 1934 e Doppia vita del 1951, ora ripubblicati da Adelphi (pp. 189, euro 19) con un saggio introduttivo che è uno degli ultimissimi lavori di Roberto Calasso e una «nota» intelligente e precisa della curatrice, Amelia Valtolina.

Entrambi gli scritti fanno proprio il gesto dell’occasionalità, dello sguardo all’indietro motivato dalla necessità di mettersi in gioco per giustificarsi: nel primo caso dall’accusa – ovviamente pericolosissima nel 1934 – di portare un nome ebraico, nel secondo di aver prestato la propria voce al regime nazionalsocialista. In entrambi i casi, lo spunto finisce però per rivolgersi contro Benn: nel primo per l’implicita accettazione dell’ottica antisemita che gli impone di rivendicare la propria discendenza «ariana», nel secondo per l’impossibile autodifesa della propria posizione di «emigrato interno» durante il regime hitleriano. Non per nulla le accuse di iniziale vicinanza al nazionalsocialismo influenzano ancora largamente il giudizio sull’opera e la vita di Benn.

In realtà sarebbe difficile trovare testi più pervicacemente attaccati dei due scritti autobiografici sulla difesa del diritto del poeta a estraniarsi dalla politica. Era stato, questo, l’argomento imposto da Thomas Mann alla coscienza dei suoi contemporanei con le Considerazioni, poi ripreso innumerevoli volte dagli intellettuali conservatori in difesa della pretesa di poter assumere una prospettiva esclusivamente estetica sul mondo.

Benn vi si richiama ancora in Doppia vita – dopo che Mann l’aveva definitivamente abiurato, al più tardi, nel saggio del 1945 su La filosofia di Nietzsche alla luce della nostra esperienza – ottenendo il risultato, davvero straordinario, di declinare, nel suo sguardo al passato, una vera e propria enciclopedia del modernismo estetico nella forma di un bilancio di sé stesso. Del resto, scrive Benn, «io sono semplicemente attraversato da qualcosa»: l’autobiografia non può essere altro che la ricapitolazione delle maschere del «fenotipo» moderno, l’individuo creato dal suo tempo a propria immagine e somiglianza.

Nei due testi queste maschere si trovano semplicemente giustapposte l’una all’altra, come tasselli di un caleidoscopio liberamente ricomponibile che non raggiunge mai la consistenza di una riconoscibile figura. Tutto vi appare incoerente, abborracciato, eppure necessario. La monumentale prestazione stilistica del poeta – che anche la traduzione italiana rende con grande efficacia – è allora determinata dal tentativo di fondere in un quadro unitario i frammenti di ciò che pretende di esaurire lo spazio dell’Io, conservando ad essi la caotica contraddittorietà con cui si aggregano o deflagrano. Dinanzi a tutto questo Benn può ancora descriversi, con le parole di Apollinaire, come un «osservatore melanconico».

Ma la melanconia, spesso evocata, è a sua volta la maschera di un sentimento diverso, vale a dire la paura: paura di fronte a ciò che determina la forma delle cose ma, sfuggendo al cappio del linguaggio, si lascia rappresentare solo come il nulla. Ciò che il giovane poeta espressionista aveva adottato come suo tema elettivo e aveva rappresentato nei suoi fulminanti esperimenti lirici, si è rivelato una minaccia dinanzi alla quale il solo atteggiamento accettabile è il ritiro: il rientro nella dimensione appartata dello stile, diventato ormai strumento di resistenza alla modernissima tentazione di cedere al caos carnevalesco dell’età dell’inconsapevolezza.

Forse pensando a questo Adelphi ripubblica anche, separatamente, il discorso del 1954 Invecchiare come problema per artisti, nella vecchia ma ancora efficace traduzione di Luciano Zagari (pp. 60, euro 5,00). Letto in controluce, il discorso non è altro che la confessione della marginalità cui il consapevole poeta della paura si costringe per non sacrificare l’unica missione che possa ancora attribuirsi: non più la rappresentazione delle maschere del fenotipo, ma della condizione di inutile attesa in cui permane chi si sente ormai soltanto un sopravvissuto.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento