Forse sarebbe nata comunque la mostra di Gianni Dessì in corso (fino al 20 settembre) alla storica galleria romana La Nuova Pesa, anche se la direttrice Simona Marchini non avesse convocato un gruppo di artisti attorno all’evento della pandemia e del confinamento. Evento è termine neutro per un qualcosa che si dà, ma che può essere anche traumaticamente foriero del mai-visto-prima, esorbitando da qualsiasi previsione. Non episodio, dunque, ma evento dell’inaudito, che proprio nella sua novità inaugurale riguarda l’arte essenzialmente. Tanto più riguarda un artista storico come Gianni Dessì, che sin dagli esordi sul finire degli anni settanta e della Transavanguardia, nutrito dalla lezione di Toti Scialoja, inaugura la sua personalissima ricerca come un susseguirsi di inizi – dalla stagione del Pastificio Cerere a Roma all’alba degli anni ottanta, fino ai recentissimi ruoli istituzionali all’Accademia di San Luca e alla Sapienza come Artista Residente –, vivendo con intransigenza l’arte come esperienza veritativa dell’autentico.

L’evento avviene e scompensa il mondo, appaiono i Realia che intitolano questo ciclo di mostre. Irrompe l’urgenza di risemantizzare il trauma del disordine avvenuto, di far sì che proprio la costrizione, satura di desideri e forze ostruite, prepari all’atto liberante: ecco tutta la posta in gioco del fare arte. Tutto insieme, potremmo dire col titolo dell’opera che ci accoglie all’ingresso, nell’enigmatica visione di Dessì, in cui mondo e io si intercettano e disgiungono, si magnetizzano e smagnetizzano, reciprocamente si derealizzano e si avverano. Occhio! sembra essere l’ammonimento rivoltoci da Tutto insieme, sorta di mosaico nel cui centro un autoritratto giallo – unica opera in mostra non realizzata nel ’21 – esibisce un punto nero nell’occhio destro del volto, quasi una lesione, moltiplicata in ciascuno dei dodici acquerelli che incorniciano quella testa tòrta verso la soglia, l’accesso, l’accessibile, la via d’uscita. Non uno, ma tredici occhi. Questo panopticon – che ricorda, oltre al mitico Argo, anche l’inquietante ottimizzazione della sorveglianza carceraria, e dunque ancora confinamento, segregazione, perdita di mondo – è l’esibizione patente della criticità della visione dinanzi al mai-visto dell’evento deviante. Sguardo disseminato che tenta una testimonianza dell’esperienza esorbitante l’orbita, organo di senso espiantato e gettato nel mondo sottratto.

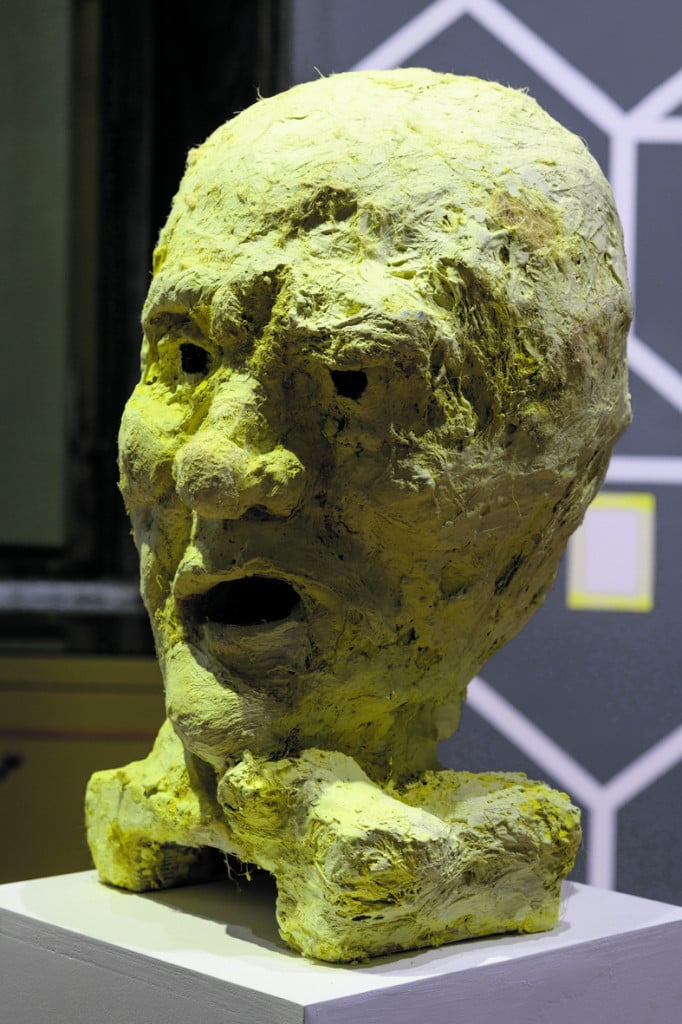

E cosa ne è della voce? È sola. Per voce sola… è il titolo della mostra e insieme di una Camera Picta nel mezzo della quale campeggia una testa in fibra d’agave, gialla, antigraziosa, che il materiale vegetale innerva di una secchezza reliquiale. La statua è perplessa, spiazzata al centro della piazza. Su ciascuna parete è dipinto un alveare di esagoni, nati da una numerologia che per multipli cuce l’intero percorso espositivo, a ri-creare un contesto urbano spaesato dall’evento. Non si legga nell’atto di ri-creare alcunché di mimetico e consolatorio, ma l’opposto, l’arte si dà nello scarto tra rappresentazione e referente, e la geometria qui serve la techne come ulteriore perturbante. Allora la piazza, luogo comunitario per antonomasia, per effetto della geometrica manipolazione dello spazio dilatato e compresso, assolve una funzione paradossalmente disaggregante, enfatizzata dal convitato di agave, la statua che spezza l’assuefazione percettiva del fruitore preso nelle maglie degli esagoni. La statua non è più celebrativa, né commemorativa, ma rappresentativa del vuoto ostentato in quella sbieca bocca-grotta dalla quale ci si chiede che specie di voce o suono possa uscire: forse Il suono giallo, folle, di Kandinsky, opera di cui nel 2015 Dessì curò scene e costumi, nella lunga fedeltà che lo lega al teatro con collaborazioni eccellenti.

I suoi energumeni, poi, masse ctonie appena destate dal torpore della materia, duttili e scomodi come se la conquista di una posizione fosse un dramma in corso, sembrano ricordare il comandamento della scultura ad Arturo Martini: «Fa’ che io non sia piramide, ma clessidra per essere capovolta. Che io non resti nelle tre dimensioni, dove si nasconde la morte. Che io sia prigioniera di una disinvolta sostanza». Allora Dessì introverte i corpi dei suoi prigioni, che, come le splendide chine nere nella stanzina accanto alla Camera Picta, atteggiano metabolismi più che posture. Si intrattengono col dentro e con ciò che ha preceduto il fiat, il colpo d’accetta del creatore, solidale col disinvolto pullulare della materia, ma netto nel tagliarla lungo le nervature. Così l’evento della forma riconfigura il mutante per slittamenti analogici, segni di un destino comune.

Così nell’ultima sala va in scena la drammaturgia della ri-creazione. Al centro di una disposizione a ferro di cavallo, turbina il Gioco Supremo di un sole radiante dal buio, Controluce: non una fissa sfera medievale, piuttosto la sua raggiera ricorda gli acceleratori di particelle in cui la fisica porta i nuclei atomici a energie elevatissime per osservarne le collisioni – lì si è scoperto il bosone di Higgs, incognita e tassello del quadro dell’universo. Il folle oro di Controluce investe un autoritratto giallo, Primo Piano, che, come certi calchi pompeiani, con una mano si protegge il volto, mentre sulla parete opposta, il suo sosia notturno, l’autoritratto in nero Chiaraluce, punta uno sguardo pensoso e malinconico su una bacchetta lucente, uno stilo giallo tenuto tra le dita, quasi chiedendosi cosa farne o cosa ne verrà. Sulla parte alta della tela si apre un vuoto che la buca e sfora dal rettangolo che lo contiene. Questo vuoto ha una forma alata, come un accento, forse ci dice la mesta resa del pensiero dinanzi a un’aporia, oppure al contrario annuncia una nascita, una messa in essere, come quando l’accento sfiora la vocale e e ne fa un verbo, parte variabile, inizio e divenire.

Ma ecco che il dilemma di quello stilo di luce in campo nero trasmuta nel quadro accanto in un Unico lemma, di toccante purezza: un fiore. Stelo, foglie, boccio, oro. Allora, con la stessa perentorietà con cui puoi sentire Dessì esclamare «al diavolo il quadro e la cornice!», puoi mettergli in bocca la frase di Mallarmè, «Io dico: un fiore! e fuori dall’oblio in cui la mia voce confina un certo contorno, come altro dai calici noti, musicalmente sale, idea stessa e soave, l’assente da tutti i mazzi». Il nuovo, il mai visto prima, primigenio, preme e sconfina i contorni del già noto, come certi steli hanno spaccato l’asfalto delle nostre piazze senza calpestio, e Dessì è lì a cogliere e figurare il radicale che sale, la gemma del possibile.

Gianni Dessì, drammaturgia della ri-creazione

A Roma, Nuova Pesa, "Gianni Dessì. Per voce sola...", fino al 20 settembre. La mostra si sviluppa intorno a una Camera Picta (su ciascuna parete una sorta di alveare di esagoni) che finge una piazza, simbolo di criticità con al centro quel convitato di agave...

ianni Dessì alla Nuova Pesa, Roma: "Per voce sola...", part., 2021

A Roma, Nuova Pesa, "Gianni Dessì. Per voce sola...", fino al 20 settembre. La mostra si sviluppa intorno a una Camera Picta (su ciascuna parete una sorta di alveare di esagoni) che finge una piazza, simbolo di criticità con al centro quel convitato di agave...

Pubblicato 3 anni faEdizione del 1 agosto 2021

Irene Santori, ROMA

Pubblicato 3 anni faEdizione del 1 agosto 2021