Il libro di Giacomo Debenedetti «Cinema: il destino di raccontare» a cura di Orio Caldiron, edito da La Nave di Teseo/Centro Sperimentale di Cinematografia . Si anticipa qui parte dell’introduzione di Orio Caldiron.

- Sembrerà un paradosso, ma ci voleva il cinema per costringere Giacomo Debenedetti a parlare esplicitamente dei problemi di metodo che nei suoi saggi fa di tutto per evitare. Quando all’inizio degli anni cinquanta rievoca la lontana stagione delle polemiche sul cinema tra arte e non arte gli capita di sbilanciarsi sull’argomento come non è mai successo prima: «Per trenta o quarant’anni, nel nostro paese, l’occupazione principale di chiunque manovrasse una penna, fu di riflettere sull’arte.

E proprio perché eravamo così puntigliosi, così intransigenti nelle discriminazioni tra arte e no, quelle discriminazioni, una volta concesse, passavano in giudicato. Per il cinema la cosa avvenne quando nei nostri cenacoli e dintorni cominciò a spargersi la notizia: Benedetto Croce è andato al cinema. Cosa fatta, capo ha». In realtà Croce impiega molto tempo prima di ammettere nel secondo dopoguerra, con le cerimoniose cautele di un esorcismo, che «il film, se si sente e si giudica bello, ha il suo pieno diritto, e non c’è altro da dire». Debenedetti si era liberato del problema sin dal ’27, aderendo al partito del sì nell’inchiesta di «Solaria», in cui si schiera con la nuova generazione di intellettuali disposti a battersi per la legittimazione estetica del cinema contro le resistenze della vecchia guardia: «Il cinematografo esprime, con i suoi mezzi e la sua tecnica, dei sentimenti e degli affetti. È dunque un’arte». Riconosciuta al cinema la capacità di far sperimentare allo spettatore immerso nella sala buia i propri sentimenti, di stimolarne le facoltà emotive e le reazioni motrici, non esita a confessare la sua predilezione per le fiabe che gli fanno vedere l’inverosimile e le situazioni vertiginose dei comici attaccati alla grondaia di un grattacielo, come l’acrobatico Harold Lloyd.

Sarebbe eccessivo vedere già nelle prime impressioni, maturate attraverso «una assai parca esperienza di frequentatore del cinematografo», l’annuncio della passione per il cinema americano che contrassegna la sua attività di critico e affiora fin dalle occasioni offertegli dalle cronache culturali che tiene sulla «Gazzetta del Popolo». Ma espressioni come sala buia, spettatore, emozioni, per quanto generiche, sembrano rimandare alla suggestiva ricchezza dello spettacolo popolare più che alla rarefatta idea del film d’arte distillata nei laboratori delle avanguardie e nei cinemini del Quartiere Latino. Crociano ortodosso di una sua personale, disinibita ortodossia, dato a Croce quel che è di Croce (in esplicita sintonia con la mobilitazione dell’estetica crociana invocata e attuata dai coetanei più intraprendenti), nell’accostarsi allo spettacolo cinematografico Debenedetti si concede la più ampia libertà di movimento, nella convinzione per niente snobistica che il cinema sia «il luogo dell’incontro degli intellettuali con la massa: uno dei più tipici ed efficaci strumenti di cui la vita moderna si valga per stabilire una circolazione di idee e di stati d’animo tra il popolo e le élites. È una porta aperta in permanenza che sopprime la clausura degli intellettuali, che rende impossibile la torre d’avorio».

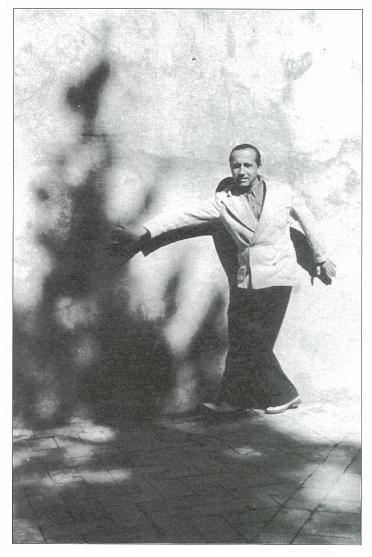

La svolta decisiva nei suoi rapporti con il cinema avviene nell’autunno 1936 quando su invito di Rudolf Arnheim si trasferisce a Roma per lavorare all’Enciclopedia del Cinema, promossa dall’Istituto Internazionale per la Cinematografia Educativa e coordinata dallo studioso tedesco. Alla rivista «Cinema», nata pochi mesi prima con lo stesso gruppo redazionale, collabora sin dal primo numero con suggestivi ritratti divistici e brillanti incursioni nella mitologia cinematografica, esibendo una strepitosa conoscenza del cinema del passato recente, inspiegabile senza la full immersion nelle edizioni italiane dei film muti stranieri che aveva alle spalle. Dopo l’avvento del sonoro, aveva contribuito con pochi altri alla nascita e al perfezionamento del doppiaggio fino a diventarne uno dei protagonisti più richiesti. Commissionatogli inizialmente da Stefano Pittaluga, il lavoro per la Cines, e poi per la Lux e per l’Enic, è stato tra il ’29 e il ’36 l’esperienza che, passando e ripassando i film in moviola, gli ha consentito di approfondire i segreti della tecnica cinematografica. Senza contare il rapporto diretto con i titoli importanti di molti registi dell’epoca tra muto e sonoro, come Pabst, Dupont, Fejős, Siodmak, Lang, Trenker, Cukor, Cruze, Wellman incui ebbe modo di imbattersi, Debenedetti è tra i pochissimi scrittori di cinema in cui il rapporto tra teoria e pratica sia così forte e incisivo, così evidente nella stessa attività recensoria, dove si avverte a più riprese una particolare concretezza di riferimenti alle pratiche realizzative, al di fuori della superficiale approssimazione e del compiaciuto estetismo dei letterati imprestati al cinema. Entrato dalla porta secondaria, non è escluso che a un certo punto aspirasse a fare sul serio passando per la porta principale. La sua attività di sceneggiatore, e in un’occasione di aiuto regista, forse poteva essere il primo approccio, l’apprendistato di un aspirante autore cinematografico in sospetto di dandismo, almeno a giudicare dalla fotografia conservata nell’archivio di famiglia di Giacomo trentasettenne – capelli lucidi di brillantina, giacca doppiopetto bianca come le scarpe, pantaloni neri – sul set di «Partire» di Palermi mentre spiega una scena a un attore. Come dimenticare che nello stesso periodo Samuel Beckett in uno slancio di entusiasmo per il nuovo mezzo espressivo scrive una lettera rimasta senza risposta a Ejzenštejn chiedendogli di diventare suo assistente?

Qualcuno è passato alla storia per aver inventato le “stellette” con cui ancor oggi si esprimono sinteticamente i giudizi sui film, ma Giacomo Debenedetti nelle ventisei recensioni apparse nella rubrica “In questi giorni” di «Cinema» – tra il dicembre ’37 e il marzo ’38, prima che le leggi razziali rimuovessero il suo nome dalla rivista e subito dopo anche dalle sceneggiature a cui aveva cominciato a partecipare – potrebbe rivendicare l’invenzione dell’autore plurale dal momento che non attribuisce sempre il film al regista, ma di volta in volta all’attore, allo sceneggiatore, al produttore o addirittura all’operatore, il cui apporto risulti fondamentale. La questione dell’autore plurale non si rinchiude negli steccati dell’estetica privilegiati dalle teorie di allora, ma si apre al territorio ricco e magmatico dello spettacolo cinematografico, tra griglia dei generi e prodotto industriale, altrettante categorie indispensabili per decifrare storie e segnali che vengono dal pianeta Hollywood. Certo, il cinema americano si era conquistato il primato grazie alle prodigiose risorse di una macchina produttiva che sa mettere d’accordo la scelta del soggetto, e del genere o filone in cui s’inscrive, con le sceneggiature in grado di «mettere tutto in movimento», l’affidabilità narrativa dei registi, da Lubitsch a Capra, da Fleming a Hathaway, con i miracoli tra luci e ombre della fotografia. Ma se i vari ingredienti vanno al loro posto, se tutto funziona, o quasi, il merito va anche agli attori e alle attrici, a Gary Cooper, Katharine Hepburn, Clark Gable, Paul Muni, Jean Harlow, Louise Rainer, Marlene Dietrich, su cui si sofferma a più riprese la partecipe attenzione del critico.

Non sorprende che fra i titoli italiani il solo apprezzato senza riserve sia «Il signor Max» di Camerini, garbata riproduzione degli intercalari e del birignao del bel mondo ormai entrata nella storia del cinema. Ma strappa l’applauso la raffinata eleganza con cui si muove nella strepitosa epopea del doppio, nella messinscena della finzione che è al centro del film, sempre in bilico tra verità e menzogna, apparenza e realtà, illusionismo e svelamento, senza riuscire a trattenersi dall’auspicare che il maestro romano “faccia il salto” (guardando a Proust?) fino a scoprire «le leve che comandano i vizi e le abitudini» del più ampio affresco sociale che sta dietro lo scintillio della superficie, il “lasciatemi divertire” della commedia. Quanto al resto, prevale l’ammirazione per i rappresentanti del cinema all’antica italiana, i Guazzoni, i Bonnard, i Righelli, i Bragaglia, i Malasomma. Sensibili ai diktat dell’industria, s’impongono grazie al senso dello spettacolo, che è il contrassegno dei metteurs en scène eclettici e fecondi, sintonizzati sugli umori del pubblico.

Nel dopoguerra – inaugurato da «16 ottobre 1943», commossa rievocazione della retata nazista nel Ghetto di Roma che si conclude con la deportazione di più di mille ebrei, il suo capolavoro narrativo – l’interesse per il cinema sembra passare in secondo piano. Riscoperte solo negli anni novanta ma finora mai ripubblicate, le recensioni per «Milano Sera» di un gruppo di film presentati al Festival del Quirino nell’autunno del ’45, sono ricordate per la clamorosa stroncaturadi «Roma città aperta» di Rossellini, «catacombale» rievocazione della resistenza a cui mancherebbe il senso dell’epos. Quanto al cinema francese, di cui qualche anno prima aveva ammirato come tutti l’intelligenza, ora non lo convince più. La «tattica combinatoria» di «Les enfants du paradis» di Carné è abilissima, ma il risultato gli sembra ambiguamente populista. Lo coinvolgono piuttosto i film sovietici che vede per la prima volta – soprattutto «Lenin nel 1918» di Romm e «Berlino», il documentario di Rajzman – drammatiche testimonianze della storia recente e meno recente a cui gli autori hanno saputo imprimere «il passo cadenzato dell’epopea». Mentre riprende il sopravvento l’attività letteraria, il suo maggiore impegno è quello di redattore unico dei testi parlati per “La Settimana Incom”, il cinegiornale diretto da Sandro Pallavicini, che mantiene dal ’46 al ’56. A ripagarlo del «duro lavoro», la convinzione di aver raccontato soprattutto all’inizio, con la spigliata immediatezza delle news, «speranze, aspirazioni e difficoltà di un popolo in via di risorgere dalla guerra». Non sorprende che il suo ultimo, grande saggio-testamento «Commemorazione provvisoria del personaggio-uomo» sia letto alla fine di agosto 1965 alla Mostra di Venezia, dal momento che lo spazio dedicato al cinema è tutt’altro che marginale. «Frequentatore, purtroppo intermittente, del cinema», non esita a inserirlo tra i protagonisti della letteratura e dell’arte contemporanee. Se ha buon gioco nel prendere le distanze dalle contraddizioni di Alain Robbe-Grillet e del Nouveau Roman, in un contesto in cui la narrativa rimanda alle acquisizioni della nuova fisica, è garbatamente ironico nei confronti di Antonioni nelle bellissime pagine dedicate all’«Eclisse» e a «Deserto rosso». Se sta nascendo, o è già nata, un’arcadia dell’antipersonaggio, «a chi votarsi se non al vecchio, ma ancora vegeto, solerte, servizievole personaggio-uomo?». Che all’inizio del saggio veniva definito come «quell’alter-ego, nemico e vicario, che in decine di migliaia di esemplari tutti diversi tra loro, ci viene incontro dai romanzi e adesso anche dai film. Si dice che la sua professione sia quella di risponderci, ma molto più spesso siamo noi i citati a rispondergli. Se gli chiediamo di farsi conoscere, come capita coi poliziotti in borghese, gira il risvolto della giubba, esibisce la placca dove sta scritta la più capitale delle sue funzioni, che è insieme il suo motto araldico: si tratta anche di te».

- Note biografiche

Giacomo Debenedetti è nato a Biella il 25 giugno 1901, e morto a Roma il 20 gennaio 1967. È stato uno dei maggiori critici letterari del Novecento, e ha insegnato all’Università di Messina e alla Sapienza di Roma. Nel 1930 sposa Renata Orengo. Nel 1933 nascerà la figlia Elisa e nel 1937 il figlio Antonio. Già nella Torino della sua formazione intellettuale il cinema ha un posto di rilievo con le edizioni italiane dei film muti stranieri che cura per la Cines, a cui farà seguito il notevole contributo alla nascita del doppiaggio. Nell’autunno 1936 si trasferisce a Roma su invito di Rudolf Arnheim e collabora alla rivista «Cinema». Costretto all’anonimato dalle leggi razziali, intensifica l’esperienza di sceneggiatore, scrivendo soprattutto con Sergio Amidei una ventina di film. Dal ’46 al ’56 è redattore dei testi parlati del cinegiornale “La Settimana Incom”. Nel 1958 contribuisce alla nascita della casa editrice Il Saggiatore, della quale diventa direttore letterario. Studioso e traduttore di Proust e Joyce, si rivela straordinario narratore con «16 ottobre 1943». Sono apparsi postumi «Il romanzo del Novecento» (1971), «Poesia italiana del Novecento» (1974), «Verga e il naturalismo» (1976), «Quaderni di Montaigne» (1986), «Proust» (2005).

-

Katherine Hepburn

«Nell’incarnare un personaggio, ella non ci presenta soltanto una maschera umana o una sorte individuale da decifrare con la nostra partecipazione di spettatori. Ci fa toccare alcuni termini solenni e precisi, alcuni segni definitivi del Destino con la maiuscola. È andata lei personalmente, è andata lei per noi, così fragile e femminile e lieve, a parlare con la Sfinge. V’è andata con quel suo passo che pare ancorarla alla terra contro la tentazione e la possibilità continua del volo. E del dialogo ansioso ed oscuro, del dialogo ch’ella ha affrontato con la sola scorta del suo coraggio, facendosi una forza della propria vulnerabilità, ci riporta gli enigmi divenuti trasparenti attraverso la trasparenza profonda e inesauribile del suo volto; attraverso gli scatti repentini eppur melodiosi del suo gestire; attraverso le sospensioni del suo parlare, obbedienti ad un ritmo interno e segreto, che trascende il disegno immediato della frase; attraverso le armoniche impulsive e i guizzi e le oscillazioni della voce. La Hepburn è una di quelle che vanno al di là. Dove? Bisognerebbe aver chiarito il mistero della poesia. È una di quelle che si sono voltate indietro, e tuttavia ritornano a noi, non si sono lasciate risucchiare dal gorgo. Oh, Euridice!». (Giacomo Debenedetti, «“Dolce inganno” di Katharine Hepburn», «Cinema», 25 febbraio 1938. La regia del film, come è noto, è di George Stevens)

-

«Debenedetti è uno fra gli uomini più agguerriti che operino nella cultura italiana. Ma per me,continua a essere come la prima volta che l’ho conosciuto, com’è in realtà: un uomo tutto ansia e passione. Era nel primo dopoguerra, a Firenze: io ero un giovane facitore di versi friulani perduto nella platea, e Debenedetti parlava a questa platea: cosa dicesse non ricordo, a chi dicesse, e per quale occasione, nemmeno; certo, una di quelle grandi giornate della speranza. Ricordo solo lui che dice. C’era il suo accorato, eletto humour biografico. C’era tutto lui, insomma, com’è nella storia. Forse che l’amore non sa che farsene della storia? Il mio amore è nato per un uomo che palpitava, cercava, tremava: il nostro amore, è per un uomo che palpita, cerca, trema». (dall’intervento di Pier

Paolo Pasolini in occasione dell’«Incontro con l’Autore» del 20 dicembre 1961 all’Hotel Excelsior di Roma)