Fu un’amicizia laconica, di silenzi e parole pronunciate in clausola a taciti gesti di intesa, quella tra Mario Giacomelli e Alberto Burri, amicizia de lonh nonostante un solo contrafforte dell’Appennino umbro-marchigiano dividesse Senigallia da Città di Castello. Si videro pochissime volte o nella officina di Burri o nella ingombra tipografia del centro storico di Senigallia dove il fotografo passava la giornata prima di salire sui calanchi dell’alta valle del Misa, tra i campi che per almeno due decenni ne furono gli ispiratori en hommage di Burri stesso, suo battistrada e silenzioso compagno di via come documenta la mostra itinerante (prossime tappe, Roma, MAXXI e Città di Castello, Fondazione Palazzo Albizzini), ora in Palazzo del Duca a Senigallia, fino al 26 settembre: Giacomelli/Burri Fotografia e immaginario materico, a cura di Marco Pierini e coordinamento scientifico di Alessandro Sarteanesi (catalogo, Magonza editore, pp. 109, € 50.000).

Si tratta di un buon allestimento proprio perché sobrio, di pezzi essenziali accompagnati e per così dire suffragati da una scelta di documenti, lettere, cartoncini di invito a mostre e dediche. Va anche detto che il testo a fronte è tutto dalla parte di Giacomelli che ab origine riconosce maestro l’artista umbro da cui otterrà, mutamente, pegni di riconoscenza e di fedeltà nei decenni successivi.

Giacomelli (1925-2000) nasce pittore nel dopoguerra di un gramo e provinciale neorealismo, perciò i sacchi insanguinati di Burri, insieme con i tagli di Lucio Fontana, producono in lui uno choc: smette infatti di dipingere e credere nella pittura mentre riconsidera i propri antefatti fotografici nel momento in cui intuisce che negare la mimèsi dall’esterno (didascalica, decorativa anche se al cospetto di miseria e dolore) implica un ripensamento della nozione di realtà e del connesso «realismo».

Il realismo fotografico di Giacomelli trentenne era peraltro un iper-realismo ovvero un realismo carico di pathos, scosso da spasmi in soggettiva e da violente tensioni espressioniste: è il caso celeberrimo delle sequenze all’Ospizio di Senigallia (in cui lavorava, da sguattera, sua madre), un groviglio senza luce di corpi vulnerati, stipati nella loro indigenza, ma è anche il caso del nero a lutto che dilaga tra le vie e le piazze di Scanno o infine, neanche a dirlo, nei terribili affollamenti di Lourdes dove pure l’immagine più dura, e talora necessariamente estrema, sembra ammutolire. Burri deve aver fornito a Giacomelli l’avallo morale circa il fatto che la vicenda dell’uomo può essere interrogata in absentia.

Qui non è solo o tanto questione di rivendicare l’informale o l’astratto quanto di sottrarsi alla superficie e calarsi nel crogiuolo materico. L’immaginario di Giacomelli è di un genio materialista che percepisce Burri alla pari di un invito o, anzi, di una liberazione dalle residue ipoteche neorealiste. D’ora in avanti i loro percorsi, nella totale alterità, saranno paralleli, come già ha testimoniato la mostra giacomelliana del 1983 a Città di Castello, al cui riguardo notò Arturo Carlo Quintavalle: «Il Burri dei sacchi e dei cretti più di ogni altro, il Burri insomma che punta l’occhio sulla terra e le sue fratture, sulla durata delle materie e sul loro consumo. Credo che Giacomelli abbia compreso, di Burri, il senso più profondo, di meditata rappresentazione che caratterizza le sue opere, e credo che Burri sia indirettamente il maestro di Giacomelli, non perché abbia potuto insegnargli qualcosa sul piano delle tecniche ma perché gli deve avere suggerito la durata, il tempo dello sguardo».

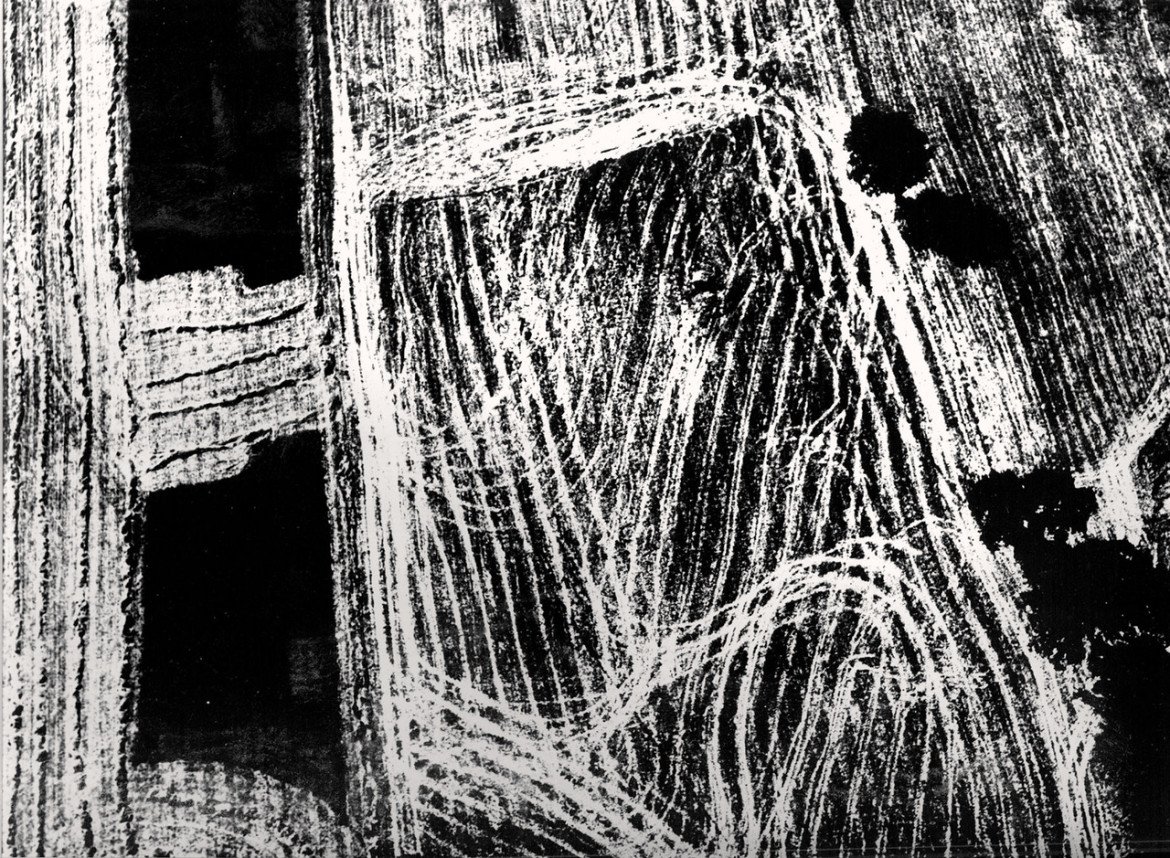

La mostra di Senigallia interpreta correttamente la poetica di Giacomelli e infatti lo impagina non per singole immagini ma per sequenze, perché Giacomelli tende ogni volta al «racconto», alla insistita variazione sul tema, ed è disposto persino a liquidare singoli scatti anche «belli» pur di salvare la coerenza dell’insieme: alle due serie intitolate Storie di terra (anni sessanta-ottanta) e, poco nota ma stupenda, Motivo suggerito dal taglio dell’albero (1966-’68) si affianca, cronologicamente cruciale, la Presa di coscienza sulla natura che culmina nell’esplicito Omaggio ad Alberto Burri (’83).

Del quale vengono esposti, con effetto speculare, gli otto Cretti del 1971, sette bitumi aggrumati e affogati nel nero però annunciati dal bianco ambiguo, evanescente, del primo della serie, mentre tra gli antefatti compare, di piccole dimensioni, un superbo Nero del 1951 (catrame, olio, smalto, cartone, vinavil su tela, dedicato a Nemo Sarteanesi, lo squisito acquarellista – di colori accesi e quasi gauguiniani – che fu intimo di Burri e, in quanto assiduo dal corniciao Angelini di Senigallia, propiziò l’amicizia fra i due maestri).

Tuttavia, pur essendo paralleli, i due percorsi hanno segno diametrale: Burri esce via via dallo sprofondo materico, evolve verso una più pacata ricezione del molteplice, viceversa Giacomelli sembra inabissarsi, se le antiche gramaglie di Scanno sono presto divenute dei neri metafisici, inquietanti, mentre la traccia degli uomini (quelli che ancora negli anni sessanta potevano animare prima il ciclo dei preti al Seminario poi dei contadini ne La buona terra) al presente appare senza direzione, un calco misterioso, cabalistico.

Giacomelli vestiva immancabilmente di nero (spettro imprevisto alle dieci del mattino nei vicoli di Senigallia, la sua apparizione quotidiana al Caffè Centrale) e di nero parlava, stando alla testimonianza di suo figlio Simone, anche con Burri, quasi si trattasse di un «non-essere che allarghi l’orizzonte di senso e permetta alla ricerca di proseguire». Il suo amico annuiva e infatti a chi gli aveva chiesto il perché non avesse mai ritratto lo stupendo paesaggio davanti a casa sua in Costa Azzurra pare avesse risposto di averci provato ma gli veniva sempre tutto nero.