Pubblicato 6 mesi faEdizione del 10 marzo 2024

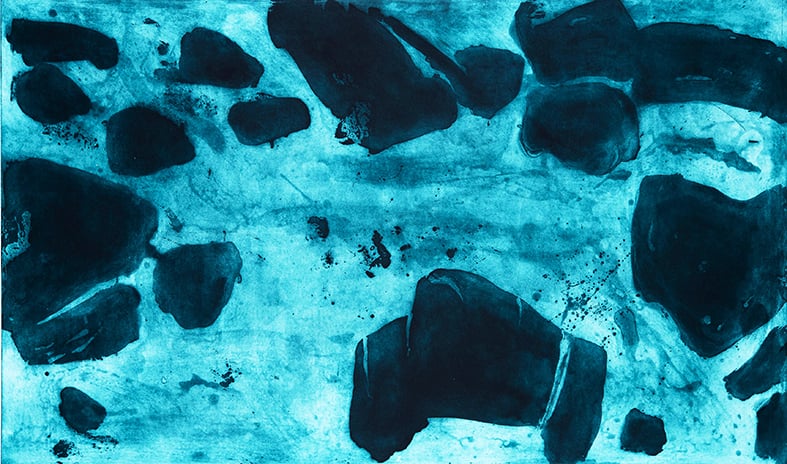

Giovanni Frangi non è un incisore, e avvicina la calcografia con approccio eterodosso, che scompagina le consuetudini dell’arte a stampa aprendola a nuove risonanze espressive. Non poteva essere diversamente, e ci volle del tempo prima di approdare al giusto compromesso fra le esigenze del gesto impulsivo e la disciplina della morsura su zinco. Passerà infatti un tempo lungo fra i cimenti giovanili – quando a Brera frequenta i corsi di un grande virtuoso delle tecniche calcografiche come Pietro Diana, mentre nella sua memoria si fissavano alcune predilezioni visive di Giovanni Testori – e la stagione in cui l’incisione diventa parte...