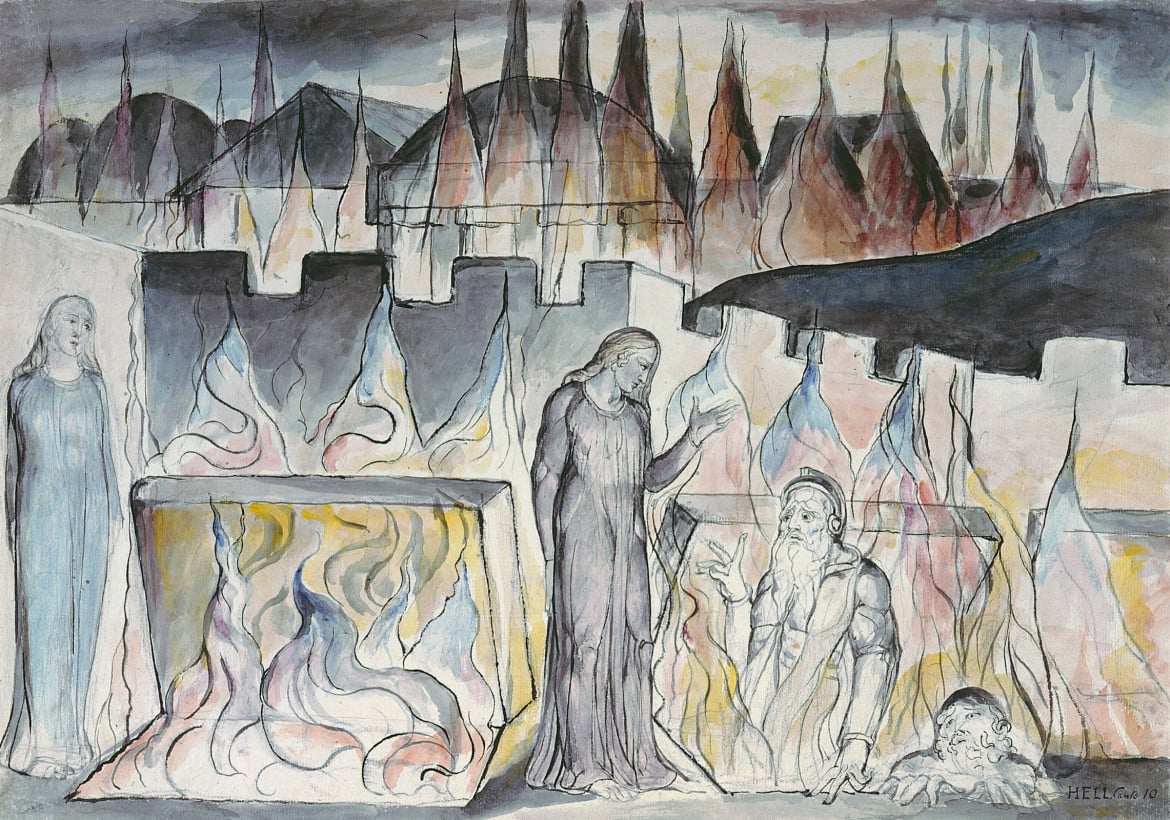

Per definizione, l’eretico è colui che si allontana dalla fede comune, quae Catholica dicitur, scegliendo di sposare opinioni a essa contrarie. La nozione di eresia può dunque applicarsi, a rigore, solo a orientamenti dottrinali che prendono le mosse dalla rivelazione cristiana. Ma nel Medioevo era considerato eretico anche un filosofo morto quasi tre secoli prima della nascita di Cristo, il pagano Epicuro: Dante – per citare l’esempio più celebre – lo colloca nella necropoli rovente del sesto cerchio dell’inferno, in cui si raccolgono «li eresiarche coi lor seguaci d’ogni setta». Il filosofo greco è punito insieme ai suoi discepoli antichi e moderni per aver sostenuto che l’anima muore «col corpo», e non serve aggiungere altro per cogliere l’incompatibilità, fatale, tra una tesi simile e i fondamenti stessi della fede cristiana. Tuttavia il dubbio persiste. Come può un individuo vissuto prima dell’incarnazione essere considerato un eretico a tutti gli effetti, al pari del monofisita Fotino, citato all’inizio del canto successivo?

Un libro recente di Aurélien Robert, Épicure aux enfers Hérésie, athéisme et hédonisme au Moyen Âge (Fayard, pp. 367, € 24,00), prende le mosse da questo problema, considerandolo nella sua lunga durata. In ultima istanza, Robert intende dimostrare che il Medioevo elaborò un’idea di Epicuro più complessa di quanto si ritenga normalmente, e che la vulgata secondo cui la riscoperta della dottrina epicurea spetta all’umanesimo andrebbe oggi liquidata come un mito. La riconsiderazione della fortuna del filosofo nella cultura italiana dei secoli XV e XVI occupa da sola l’ultimo capitolo e le conclusioni del volume: non senza qualche radicalità, l’autore propone una linea interpretativa già in parte battuta da Pierre Vesperini nel suo Lucrèce, archéologie d’un classique européen (2017). Gli esiti più significativi della ricerca si colgono perciò nelle pagine precedenti, dedicate a ricostruire le sorti dell’epicureismo dalla tarda antichità al Medioevo. Sulla base di una documentazione molto ampia, Robert illustra, da un lato, il contesto che motivò l’assimilazione del pensiero epicureo a una corrente ereticale; dall’altro ritrova, accanto all’immagine più diffusa dell’Epicuro amator vanitatis, non sapientiae, i frammenti di un diverso ritratto medievale del filosofo, tutt’altro che negativo.

La storia narrata da Robert inizia lontano, nell’Asia minore del secondo secolo d.C., dove le comunità epicuree conobbero la massima espansione; ma è proprio in quei luoghi e in quei decenni che si determinarono le condizioni del loro successivo declino. Le fonti lasciano intuire che i rapporti con le vicine sette cristiane erano per lo più conflittuali. Essendo dediti al proselitismo, gli adepti della filosofia del Giardino erano percepiti dai convertiti alla nuova fede come concorrenti: è rilevante, in quest’ottica, che il filosofo anticristiano Celso, probabilmente vicino al medio-platonismo, sia quasi sempre indicato da Origene come un epicureo. Gli apologisti ebbero gioco facile ad appropriarsi di banalizzazioni e distorsioni del pensiero di Epicuro circolanti da tempo. Nell’indifferenza degli dèi per le vicende umane si riconobbe la negazione della Provvidenza, nella centralità etica del piacere un cedimento alle pulsioni più vili.

Ma per i cristiani delle origini le tensioni non provenivano solo dall’esterno. La necessità di definire una dottrina ortodossa motivò il censimento delle divergenze, ossia la creazione e l’applicazione del concetto di eresia. Fu così che venne a stringersi il nodo tra epicurei ed eretici: la varietà delle opinioni professate dai filosofi – prova inequivocabile, per i teologi, dell’incapacità della scienza antica di pervenire alla verità – si proiettò sui gruppi dissidenti. Giustino di Flavia Neapolis per esempio, morto attorno al 165, riteneva che l’eterodossia nascesse dall’abbraccio mortale tra rivelazione e sapere filosofico; e lo stesso ripeterà, alcuni secoli dopo, un autore di importanza capitale per il Medioevo come Isidoro di Siviglia. Nelle «dossografie dell’errore» le deviazioni dottrinali furono associate, superficialmente ma con sistematicità, a tesi già formulate da pensatori pagani, «comme si derrière chaque hérésiarque», chiosa Robert, «se cachait toujours un philosophe». In questo quadro, Epicuro assunse il ruolo di caposcuola ideale di ogni speculazione tentata dalle seduzioni del mondo, dalla difesa del piacere, da forme più o meno marcate di scetticismo.

Lo spettro di Epicuro fu avvistato anche tra le pagine dei testi sacri. Il «poeta materialista» dell’Ecclesiaste e l’edonista del Libro della Sapienza, accostati al filosofo greco nell’esegesi biblica, diventano emblemi dell’eresia epicurea nella letteratura pastorale: figure capaci di ridare vita, in ogni epoca, ai costumi corrotti dell’antico Giardino. Ed è proprio l’insistenza con cui i predicatori denunciano la perenne attualità della minaccia epicurea a spiegare l’interesse, avvertibile già nel XII secolo, per l’Epicuro storico e per una più precisa definizione della sua dottrina. Del resto, le fonti per affinarne la conoscenza non mancavano. Leggendo Seneca, Pietro Abelardo intuì, tra i primi, che la voluptas è per Epicuro non «l’abbandono disonesto e turpe al piacere carnale, ma la ricerca della tranquillità interiore dell’anima».

Fu un’acquisizione importante, che non restò isolata, e che incoraggiò una parziale riabilitazione della filosofia di Epicuro nel segno dell’ascetismo. Anche Alberto Magno, pur giudicando fallaci i presupposti di un’etica fondata sul piacere, evidenziò un’affinità tra l’«autarchia» epicurea – l’autosufficienza garantita dall’esercizio della ragione – e la vita contemplativa aristotelica. La valorizzazione di alcuni dei principi morali trasmessi da Epicuro e l’apprezzamento della loro occasionale prossimità all’etica cristiana non chiusero i conti, ad ogni modo, con le rappresentazioni deteriori del filosofo, nemmeno entro il perimetro tracciato dai singoli autori esaminati da Robert. Lo stesso Pietro Abelardo, ad esempio, continuò a tenere vivo nei suoi sermoni il profilo ordinario dell’epicureo eretico, ateo ed edonista.

Un’oscillazione analoga si avverte anche nell’opera di Dante. Nel secondo trattato del Convivio, l’opinione di chi predica la mortalità dell’anima è giudicata una «bestialità», ma Epicuro non è menzionato tra i filosofi responsabili di averla condivisa. Anzi: nel quarto trattato Epicuro è ricordato, in termini positivi, per aver individuato il bene nel «diletto sanza dolore». Il mutamento di prospettiva di cui offre testimonianza la Commedia si sottrae, in effetti, a una decifrazione soddisfacente. Robert ritiene che Dante abbia infine deciso di allinearsi al senso comune: questo imponeva un poema concepito per essere «une grande fresque pastorale laïque».

Se le cause del ripensamento dantesco restano oscure, altro potrebbe dirsi sulle sue conseguenze osservando con maggiore attenzione i protagonisti del canto degli epicurei, Farinata degli Uberti e Cavalcante dei Cavalcanti. Dotati di caratteri opposti, entrambi manifestano nondimeno lo stesso atteggiamento esistenziale, «tutto compreso nel sentimento della finitezza e della contingenza: chiuso nell’amore paterno Cavalcante, fieramente attaccato al suo passato di capo ghibellino Farinata». La loro adesione all’errore di Epicuro, in altre parole, «è più una “forma di vita” che una dottrina filosofica» (i brani citati provengono da un saggio di Paolo Falzone). L’elaborazione poetica di Dante coglie il nucleo intimo di una tradizione lunghissima. Che si esaurisca o meno nelle maglie dell’eresia, il lascito di Epicuro, per il Medioevo, è anzitutto questo: uno speciale radicamento nel presente, un senso definitivo di appartenenza al dominio del sensibile e del divenire.