Grazia e mistero sono termini desueti nel lessico della critica d’arte contemporanea. Eppure in questo bellissimo libro che raccoglie gli scritti di Fabrizio D’Amico sulla pittura degli anni cinquanta a Roma, ritroviamo il primo addirittura nel titolo e l’altro già alla terza riga del testo: L’ansia e la grazia L’arte a Roma negli anni Cinquanta, a cura di Lara Conte, Fondazione Passaré-Quodilbet, pp. 222, euro 24,00).

Grazia, dunque: una categoria desunta dal Giornale di pittura di uno dei protagonisti di quella stagione, Toti Scialoja, che ne fa uso frequente, intesa come arte che si fa «rivelazione», «epifania dei simboli attraverso le cose». Ma la grazia è certamente anche quella della scrittura di D’Amico, così sensibile, capace di aderire, di farsi pelle delle opere che sta esplorando – si scorge in questo un’ascendenza longhiana. È una scrittura lucida e insieme innamorata del proprio oggetto. Scrittura stupita anche perché chiamata a documentare una stagione che è difficile spiegare attraverso fattori di contesto: nella Roma di quegli anni non c’erano una rete di gallerie, un collezionismo, e neppure una critica che fossero disposti a «sobbarcarsi il transito ai tempi nuovi». Per questo la situazione che giunge a straordinaria maturità tra 1950 e 1959, coinvolgendo artisti provenienti da percorsi molto diversi, vi giunge anche «per mistero».

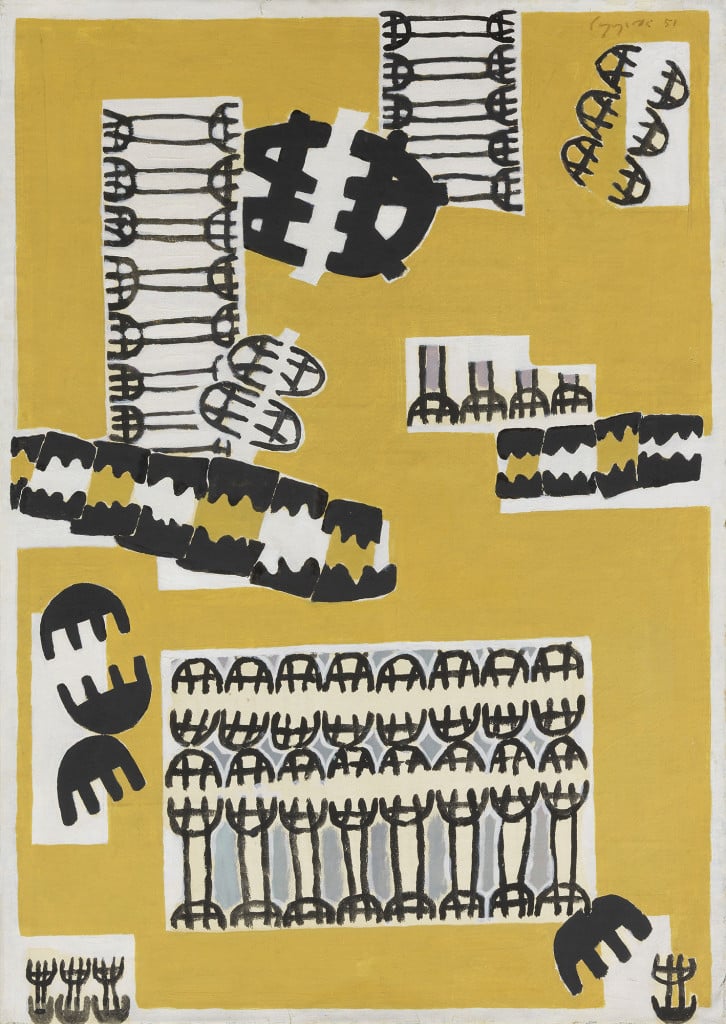

Non sono date di comodo, il 1950 e il 1959. Infatti nel gennaio del ’50, alla Galleria del Secolo, che era stata inaugurata sei anni prima con una mostra di «campioni» come Carrà, De Chirico, Morandi e Mafai, venivano presentati i nuovi lavori di Giuseppe Capogrossi. Lo choc era stato grande anche perché Capogrossi, nella mostra del ’44, aveva esposto due piccoli nudi, pienamente «tonali». Ora invece si presentava con un lavoro avviato da poco, radicalmente diverso, con segni ostinatamente timbrici e bidimensionali, tutti neri su bianco. «Segno primordiale, scovato chi sa dove, di chi sa cosa allusivo», segno sostanzialmente «misterioso», sottolinea, di nuovo D’Amico.

Incidentalmente il 1950 è anche la data di nascita del critico (che ci ha lasciati nel 2019). Il suo dunque, per ragioni di anagrafe, non può che essere un approccio storicizzato. Eppure la sua scrittura sembra a ogni pagina vibrare, come fosse in contemporanea con ciò in cui sta scavando. L’intelligenza nell’approccio ai percorsi degli artisti e nella lettura delle opere, infatti, si fa più precisa grazie anche alla carica emotiva con cui vengono sottolineati tutti i passaggi, i salti in avanti, le convergenze non calcolate, le sovrapposizioni di cose identicamente pensate: sorprendente a questo proposito la consonanza che lega gli scritti diaristici, tutti davvero bellissimi, di Scialoja (il suo Giornale di pittura è stato appena ripubblicato, sempre da Quodlibet), di Afro, di Leoncillo o del vecchio Mafai. D’Amico ricostruisce situazioni lontane da lui di qualche decennio, eppure la dimensione in cui ci troviamo immersi leggendo è quella di una narrazione al presente: nel loro riemergere, queste traiettorie sembrano riaccadere davanti al nostro sguardo, con tutto il portato di tenace novità.

Quella sorta di passaggio d’epoca sancito dall’apparizione dei segni di Capogrossi nel 1950 era stato anticipato tre anni prima da un altro passaggio di consegne premonitore, «concretissimo e ideale»: nel 1947 Renato Guttuso aveva lasciato lo studio di via Margutta e gli era subentrato Pietro Consagra attorno a cui si era raccolto un gruppo di artisti romani dell’ultima generazione (Dorazio, Perilli, Attardi, Guerrini) con una significativa addizione di siciliani, come Carla Accardi e Antonio Sanfilippo, grazie ai quali quello studio venne ribattezzato «Palazzo dei Normanni»). È in quel crogiuolo che si sviluppa l’esperienza di Forma che, pur nella sua parabola breve «avrà un peso “politico”, uno slancio propositivo e una quantità di pensiero nell’ambito dell’arte nuova italiana difficilmente sottovalutabili».

Gli anni cinquanta romani sono caratterizzati anche da una caparbia inattualità. Si crede nei linguaggi della pittura e della scultura e ci si tiene alla larga da contaminazioni con altri linguaggi e settori creativi. Eppure Roma, rimarca D’Amico, si trovò «come nessun altro luogo d’Europa a scambiare con New York una messe ricchissima d’esperienze e di pensieri»: Afro, Burri e Capogrossi nel 1955 sono invitati alla mostra The New Decade al MoMA, Milton Gendel recensisce su «Art News» una collettiva alle Zattere del Ciriola, il non-luogo creato da Emilio Villa sulle sponde del Tevere dove per la prima volta venivano presentati i décollages di Mimmo Rotella. Intanto Plinio De Martiis, tra 1956 e 1958, presentava le prime personali in Europa di Conrad Marca-Relli, Franz Kline e CyTwombly, il quale a partire dal 1959 si sarebbe trasferito a Roma.

Sono aperture e contaminazioni che non snaturano le traiettorie di artisti come Scialoja e Afro, i quali più volte attraversano l’Atlantico, raccogliendo anche notevoli consensi. Scialoja, ad esempio, è attratto dalla forza del gesto adottato dall’action painting, ma lo orienta in una direzione opposta dandogli un diverso destino: il destino di costituirsi in «forma».

È proprio attorno alla nozione di forma che s’impernia tutta la riflessione di D’Amico sul mirabile decennio romano. È una nozione che chiude le porte alle derive dell’informale, «orgogliose accademie di pasta e materia, infinitamente distanti da quel dire secco e necessario, da quella parola aspra e forte che spetta ora alla pittura».

È una nozione ben presente nella riflessione di tanti protagonisti di quella stagione, senza che emerga mai una necessità di fissarla in teoria. Leoncillo parla di «una successione di atti che crea una forma… una forma che si organizza su quegli stessi atti, sulla loro successione». Per Scialoja «la forma è una porzione di senso… elemento di superficie distinta e caratterizzata dal mio sentimento». Anche un artista asistematico come Turcato si trova a fronteggiare la necessità di una forma, in realtà per sfuggirla e sperimentare così, scrive D’Amico, «la costante vertigine dei suoi assetti formali».

Il libro raccoglie una serie di scritti tra 1988 e 2008 selezionati e organizzati in una sequenza che lo stesso autore aveva condiviso. In due testi del 1995 e del 2003, rispettivamente per le mostre di Ferrara e di Torino, l’arco del decennio romano è ripercorso nella sua completezza. Nel primo D’Amico ci restituisce la sintesi di quell’esperienza: «È, prima di tutto, la consapevolezza… che il quadro (o la scultura ugualmente) potrà esistere soltanto come realtà di vita autonoma, cieca del suo passato, impreventiva del suo futuro». Nella chiusa del secondo prefigurava invece il seguito: «Dopo – ma pur dentro il decennio che si chiudeva su ipotesi nuove – Francesco Lo Savio, Jannis Kounellis, Mario Schifano… avrebbero detto cose interamente diverse: colme, anch’esse, di futuro».