La luce degli spot rischiara la superficie del Memento Mori, incuneandosi tra le tessere dello splendido mosaico ritrovato in una conceria dell’antica Pompei. Le orbite vuote del teschio ci ricordano con la consueta ironia che torneremo a essere polvere finemente sminuzzata e cristalli di marmi colorati. Ma, per il momento, siamo carne irrorata da sangue e umori, membra in grado di articolare gesti inconsulti.

E se le mandibole ossute ridono, la testa in corallo rosso, altrettanto luminosamente esposta nella teca lì accanto, sembra esibirsi in uno spropositato sberleffo. Dalle labbra si protende una lingua oltremodo allungata, metafisica, anatomica e picaresca allo stesso tempo, che riconosciamo essere quella di Jan Fabre, tornato a Napoli per Oro Rosso Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue, mostra curata da Stefano Causa e Blandine Gwizdala, diffusa (fino al prossimo 15 settembre) tra il Museo di Capodimonte, la chiesa del Pio Monte della Misericordia, il Museo Madre e lo Studio Trisorio.

Quattro luoghi fortemente caratterizzati, tanto per la conformazione che per la funzione, nei quali la pantagruelica ricerca dell’artista nato nel 1958 ad Anversa può trovare ampio respiro, assecondando, nell’alternanza degli spazi, dalla sala da museo pubblico all’aula di una chiesa del Seicento, la varietà di materiali, simboli e significati che ne distingue la poetica. Con Napoli, poi, Fabre ha avuto modo di costruire un legame intenso, già dai primi progetti negli anni ottanta, sviluppati principalmente in ambito teatrale, con la compagnia Falso Movimento di Mario Martone.

Anti-eroe, spietato drammaturgo

Anti-eroe nazionale, spietato drammaturgo, ambizioso scultore e meticoloso disegnatore, Fabre è un anatomopatologo dei processi di creazione. Ibridando la passionale seduzione dell’alchimista con il distaccato rigore dello scienziato, tra meraviglia ed esattezza, l’artista belga riesce a calcolare con precisione il coefficiente di alterazione per intervenire sulle porosità dei materiali, andando sempre un grado oltre il limite consentito dal rassicurante buongusto. Nel corso di una lunga e altisonante carriera, iniziata negli anni settanta con gli studi alla Royal Academy di Anversa e culminata nella grande personale all’Hermitage di San Pietroburgo, nel 2016 – peraltro aspramente criticata per la crudezza delle opere –, Fabre è riuscito a dare una definizione contemporanea alla grande tradizione dell’arte barocca di derivazione fiamminga, mettendosi alla prova con una vorticosa congerie di strumenti e linguaggi. Dalle elastiche epidermidi dei performer, portati allo stremo nel corso delle sue famigerate pièce con la compagnia teatrale Troubleyn, come per le 24 ore di Mount Olympus, alle compatte escrescenze chitinose degli scarabei, adoperate per ricoprire oggetti o architetture, nel caso di Heaven of Delight, progetto per il soffitto del Palazzo Reale di Bruxelles, Fabre ha costantemente ridiscusso la sua estetica.

D’altro canto, forse proprio questa difficoltà di collocamento ne ha condizionato il mercato che, nonostante una decisa impennata di valore nell’ultimo decennio, rimane piuttosto timido e con passaggi all’asta limitati.

Al centro del suo universo è il corpo, umano e non solo, divino e tutt’altro che intoccabile, prezioso come l’oro e altrettanto ambiguo, composto da proporzioni di principi chimici da bilanciare e strati di spirito da sezionare. «Ho comprato delle lamette Gillette. E nella mia stanzetta d’albergo mi sono tagliato la fronte. Ho fatto sgocciolare il sangue del mio pensiero. È diventato una serie di bei disegni. (Avevo l’eccitante sensazione di star facendo qualcosa di proibito)», scrive nel Giornale Notturno del 15 maggio 1978, una raccolta di appunti di viaggio e riflessioni, annotata nell’arco di quarant’anni e soggetto dell’omonima performance teatrale, andata recentemente in scena al Teatro Politeama di Napoli dove, nel 2017, aveva presentato anche Belgian Rules/Belgium Rules.

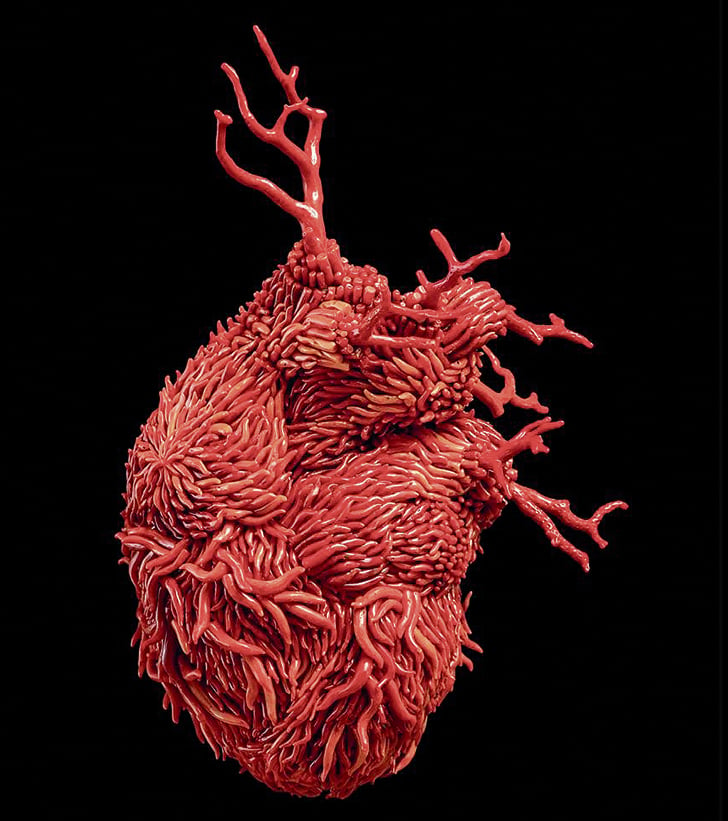

Così, il sangue, stillando dalla testa anguicrinita di Medusa, si tramutò in corallo al contatto con la schiuma del mare e con le alghe. Ed è con il corallium rubrum che Fabre si misura, per la prima volta, in occasione di questa ambiziosa personale napoletana scandita in quattro tappe. Alla Reggia di Capodimonte, fulcro dell’esposizione sono spade e pugnali, teste e teschi, croci e cuori, simboli ciclicamente proposti attraverso vari media e qui assemblati con roselline e lingue di corallo, per la cui produzione è stata coinvolta l’antica maestranza Enzo Liverino, attiva a Torre del Greco dal 1894. Sono sculture fiammeggianti e ancestrali, che oltrepassano emotivamente la soglia percettiva e restituiscono con vivacità il momento guizzante tra ombra e luce, calibrate con intensità scenografica. Ancora la luce, drammatica e grottesca, fa emergere le serie di sculture in foglia d’oro e i disegni a matita e sangue, a compendio della sua ricerca dagli anni novanta a oggi. Il percorso è ritmato dal vivace contrappunto con alcuni reperti in prestito dal Museo Archeologico di Napoli e con i notevoli dipinti della collezione di Capodimonte, come El Soplon, di El Greco, Arrigo Peloso, Pietro Matto e Amon Nano, di Agostino Carracci, San Sebastiano curato dalle pie donne, di Bartolomeo Schedoni, Natura morta con testa di caprone, di Jusepe De Ribera. Scene di martirio e di osteria, tanto care alla grande storia della pittura europea del Seicento, in cui i corpi di santi, cialtroni e animali sono definiti da luci fin troppo simili. Allo stesso modo, per Fabre, sacro e profano, più che categorie dello spirito, diventano attributi fisici, da mettere in gioco in un continuo processo di metamorfosi e disfacimento.

Gusci di scarabei iridescenti

E così, seguendo la fantasia vorticante di Fabre, ci allontaniamo dalla collina di Capodimonte, precipitando nel cuore di Napoli. A Riviera di Chiaia, dove le facciate dei palazzi sono cariche di salsedine, nella sede dello Studio Trisorio, per confondere lo sguardo tra le iridescenti sfumature dei gusci degli scarabei, negli altorilievi della serie Tribute to Hieronymus Bosch in Congo, che sembrano ancora animati da un fruscio ferale. E poi nella stretta via Settembrini, nel cortile del Madre, per L’uomo che misura le nuvole, in una versione in marmo, terrena e porosa rispetto a quella eterea in bronzo silicio, che già avevamo visto nel 2017, sempre al museo d’arte contemporanea ma sul terrazzo.

Infine, al Pio Monte della Misericordia che, tra le brulicanti atmosfere di via dei Tribunali, rimane severamente silenzioso, pur con il suo sovraccarico di simboli. Qui percorriamo timorosamente lo spazio intorno all’Uomo che porta la croce ma che, in effetti, la tiene in equilibrio nel palmo della mano, senza paura o sofferenza, leggera come se fosse fatta di luce e ombra, offrendola in omaggio a quegli angeli sporchi che si sbilanciano dalla tela delle Sette Opere di Misericordia di Caravaggio, lì di fronte.