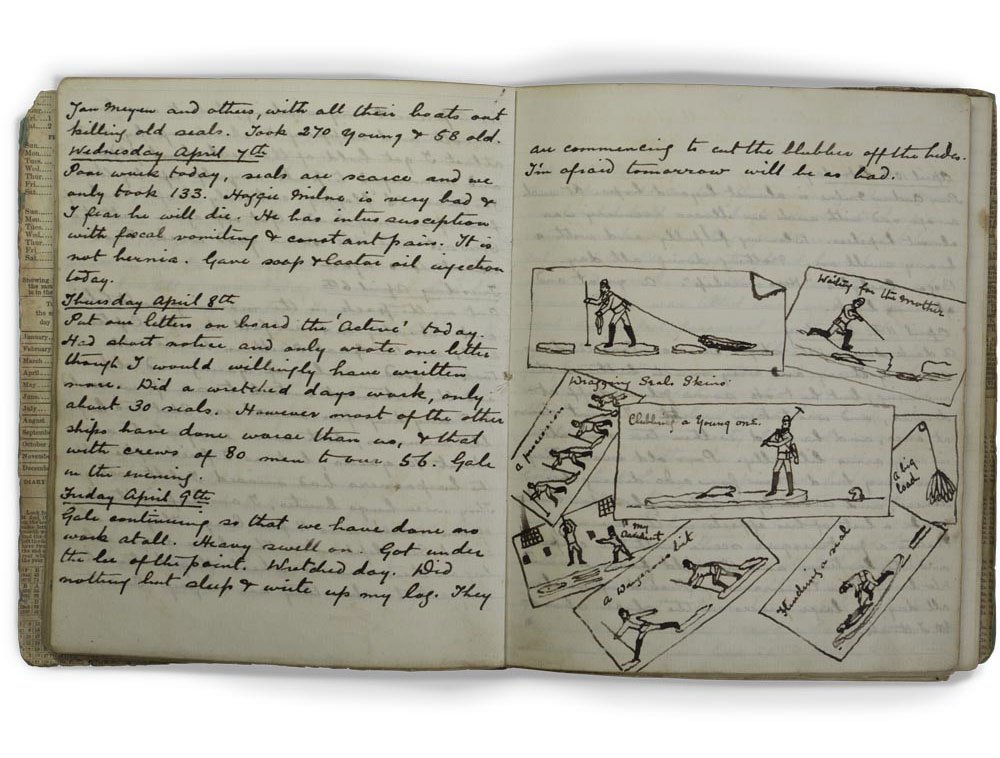

Un kairós vittoriano ha sempre soffiato a favore di Arthur Conan Doyle fin dalla nascita nel 1859, anno di pubblicazione del capolavoro di Darwin, L’origine delle specie, di cui il ventenne Doyle discuteva con il capo macchinista, a bordo della baleniera Hope. Ma non si lasciarono sfuggire neanche un nutrito confronto tra Shakespeare e Goethe, e certi problemi irrisolti di filologia biblica. Su quella baleniera, una delle ultime gloriose baleniere scozzesi, in partenza per la Groenlandia a caccia di balene, era stato trasportato da un altro più potente soffio del Caso che lo sorprese mentre nella grigia Edinburgo, annoiato, preparava l’ultimo esame di medicina. Fu assunto su due piedi come medico di bordo, con il compito di cenare col capitano, fare la lista della maglieria, distribuire il tabacco alla ciurma, e bendare le ferite di qualcuno che prevedibilmente si sarebbe tolto presto dai piedi. Tenne un diario di quella straordinaria esperienza, alla maniera appunto di Darwin e del suo viaggio sulla Beagle, ora tradotto per la prima volta da Davide Sapienza e curato da J. Lellenberg e D. Stashower: Avventura nell’Artico Sei mesi a bordo della baleniera Hope (Utet, pp. 251, € 22,00, con altri quattro Scritti Artici inediti, in cartonato rigido e sessantaquattro riproduzioni di pagine del taccuino originale con disegnini a colori). A parte la confezione fin troppo nostalgica del libro, la scrittura del giovane Doyle corre veloce, limpida e precisa come la Hope, prima a vapore poi a vela, sotto il cielo bianco, nell’aria cristallina della Groenlandia, tra ghiacciai erranti o nel vortice della tempesta.

Cattolico, di padre inglese e madre irlandese, Doyle aveva frequentato il collegio gesuita di Manresa e avrebbe potuto incrociare in biblioteca Gerald M. Hopkins, studente di teologia, entusiasta del multiforme universo di Duns Scoto invece che della ortodossia di S. Tommaso – per cui fu bocciato. Non dimentico di quella educazione, il giovane Doyle si era portato sulla Hope per svago e conforto i suoi classici moderni: il dottor Johnson, Boswell, Sterne, Darwin, Carlyle… Ovviamente Platone e Aristotele erano argomento riservato al capitano. Imparò presto le regole non scritte della marina inglese, spesso spietate. Un po’ di boxe, qualche canzone, uno spezzone di rito religioso (protestante), una buffa poesia su di una pipa, il racconto dei propri sogni erano i piccoli avvenimenti che riempivano i lunghi ozi in attesa della preda. Doyle imparò a valutare la perdita e il guadagno in situazioni moralmente difficili, sviluppò una giusta percezione di uomini e cose, energia e prontezza in caso di pericolo e tanta buona volontà per cui si propose anche per il rischioso lavoro di ramponiere. Fu un’esperienza estrema che non volle più ripetere. Avvistata la preda si calavano in mare quattro barche. Ci si avvicinava con prudenza, poi a un grido improvviso del ramponiere scattava il grilletto del grande arpione e i remi volavano. La creatura arpionata impazzita di dolore andava a fondo come un sasso, o poteva furiosa rovesciare la barca. A questo punto la vita dell’animale e quella degli uomini aveva lo stesso valore: zero. Tutti erano presi nel gioco mortale. Si srotolava la cima, piantata su quella enorme curva, che sibilava rapida sotto le panche e tra i piedi della ciurma. Se il laccio avesse catturato la gamba di uno di loro, quell’uomo sarebbe volato via con tale rapidità che i suoi compagni non si sarebbero resi conto della sua scomparsa. «Tagliare la cima è uno spreco di pesce, perché la vittima sarà già sott’acqua centinaia di metri». Chi avesse afferrato l’ascia per troncare la fatale corda sarebbe stato fermato.

«C’è tutta una filosofia dietro», concluse il giovane Doyle che sprizzava energia animale da tutti i pori. Nel diario alternò minuziosi elenchi di animali uccisi e di guadagni da portare a casa, rigurgiti di rimorsi per lo scempio ed eccitazione per quella caccia mortale. Fu scaraventato o scivolò in acqua tra i ghiacci dell’Artico ben cinque volte. L’ultima si salvò afferrandosi alla grande pinna della foca che stava scuoiando. «La balena ha un occhio piccolo, poco più grande di quello di un manzo, ma non è facile dimenticare la muta rimostranza che lessi in una di queste che si spegneva, morente lì davanti a me che la potevo toccare con mano. Povera creatura, che ne poteva sapere delle leggi della domanda e dell’offerta…». Doyle dalla nave sparò e uccise cinque orsi. Ma curò affettuosamente uno splendido clio, mollusco marino di cinque centimetri, «che sembrava uno spiritello bizzarro», e per lui, «John Thomas», scrisse un commosso necrologio.

La Hope, salpata dal piccolo porto di Peterhead, Scozia, il 28 febbraio 1880, vi fece ritorno dopo sei mesi con un buon bottino: «due balene, circa 3600 foche e un vasto assortimento di orsi polari, narvali e uccelli artici». Insieme al colpevole ricordo di quel «raccolto criminale», della pozza rossa di sangue nell’immacolato manto ghiacciato, Doyle ebbe una rara visione della mezzanotte artica. «C’erano tre soli distinti che splendevano nello stesso istante e con la stessa intensità, tutti e tre cinti da magnifici arcobaleni e con un altro arcobaleno invertito al di sopra di tutta la scena. Uno spettacolo meraviglioso». Il Kairós, che sempre favorisce gli spericolati, lo aveva confortato con quel dono senza prezzo.

Doyle, pozza di sangue sul ghiaccio: un diario alla Darwin

Avventure sull'Artico. Mentre prepara l’ultimo esame di medicina a Edinburgo, il futuro inventore del poliziesco scientifico si ritrova su una baleniera per la Groenlandia: da Utet il suo taccuino

Una pagina del diario di bordo di Conan Doyle, dall’edizione Utet

Avventure sull'Artico. Mentre prepara l’ultimo esame di medicina a Edinburgo, il futuro inventore del poliziesco scientifico si ritrova su una baleniera per la Groenlandia: da Utet il suo taccuino

Pubblicato 7 anni faEdizione del 26 febbraio 2017

Pubblicato 7 anni faEdizione del 26 febbraio 2017