Soda Kazuhiro è uno dei cineasti giapponesi in attività più conosciuti in Occidente. Dopo una laurea in studi religiosi in patria, inizia il suo percorso di cinema a New York (dove si è definitivamente trasferito già negli anni Novanta), tra la fascinazione per lo spirito indie di Jim Jarmush e la devozione al nitido rigore di Frederick Wiseman. Questa parte americana della sua storia – la sua doppia cittadinanza – è di certo uno dei motivi principali che hanno reso possibili i riconoscimenti e l’autorevolezza ottenuti in Europa (la sua carriera iniziò al festival di Berlino nel 2007, anche se attraverso la mediazione di mentore nipponico) e poi anche negli Stati Uniti, prima che in Giappone.

Eppure il suo cinema – come la sua identità culturale di uomo e di autore – ha un carattere inequivocabilmente radicato nell’anima profonda del Sol Levante, una componente che Soda tende a far convivere con quella occidentale, senza necessariamente tradurla o rappresentarla alle platee da questa parte del mondo. Così se per un verso quasi tutta la dozzina di documentari che compongono la sua filmografia cinematografica (Soda ha lavorato diversi anni per la televisione nazionale giapponese) sono girati in Giappone e sono centrati su ambienti e personaggi esclusivamente giapponesi, per l’altro, nella costruzione e nell’evoluzione del suo stile convergono organicante e reciprocamente si alimentano le sue due culture, che tuttavia il regista sembra separare e alternativamente tacere – non tradurre – nel momento della presentazione ufficiale dei suoi film a Oriente e a Occidente.

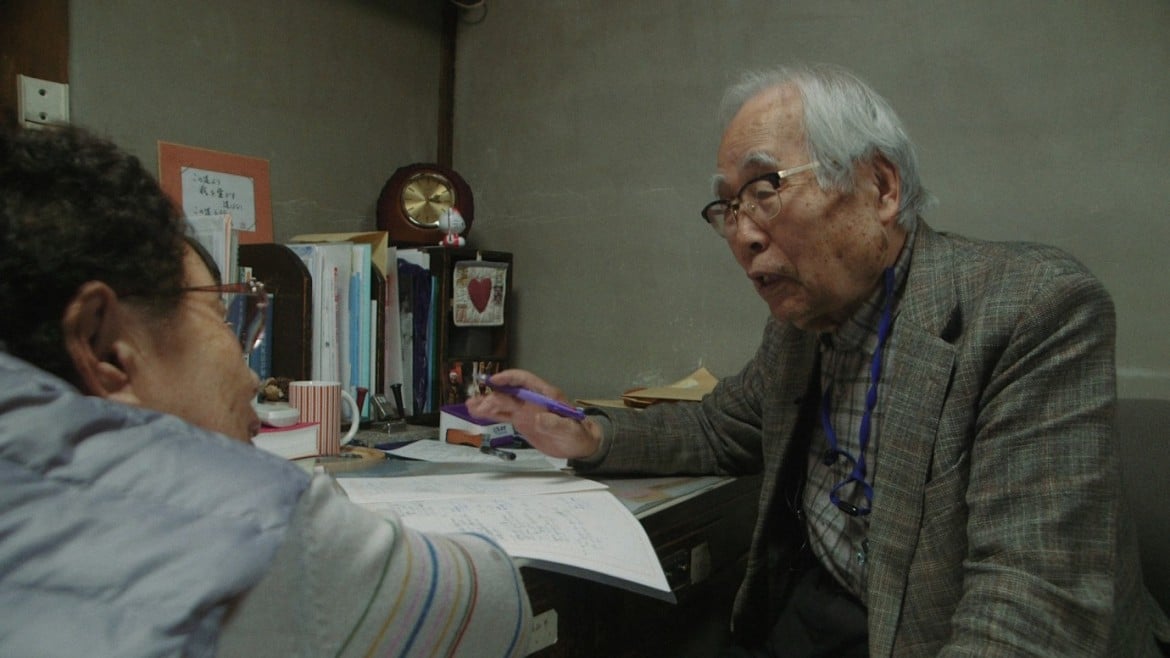

Zero, il nuovo film che lo scorso febbraio ha presentato prima alle Doc Fortnight del Moma di New York e poi al Forum della Berlinale, rappresenta il più maturo e raffinato punto d’evoluzione di questa ibridazione. In originale Seishin 0 – che specifica e affila il più generico titolo anglofono, confermando il dividersi in due linee parallele del discorso che Soda produce sul suo cinema di fronte al pubblico -, il film è il ritratto di uno medico – già comparso nel precedente Mental – che ha dedicato tutta la sua vita alla cura dei pazienti psichiatrici – e di sua moglie che lo ha devotamente e attivamente accompagnato – nel momento in cui la vecchiaia lo conduce a dover lasciare i suoi pazienti, ritirarsi dall’attività e prepararsi alla dissolvenza. Dopo un incipit ancora aderente al canone dell’osservazione classica, Zero lascia che il vuoto occupi il centro (dimostrando la stretta seppur implicita parentela con gli altri suoi riferimenti, i maestri del cinema giapponese che Soda conosce e che ha assorbito, da Yasujiirō Ozu a Makoto Sato) lascia che lo scorrere del tempo lo attraversi da cima a fondo. Poi torna al liturgico e al metaforico per concludere con il lirico il suo poema ascetico sull’amore, la morte e il tempo.

L’intervista – raccolta a distanza – è stata fatta in inglese. Per questo non abbiamo tradotto San, l’appellativo giapponese con il quale Soda nomina Yoshiko, la moglie del Dr. Yamamoto.

Il primo incontro con il Dr. Masatomo Yamamoto, il protagonista di questo nuovo film è avvenuto quindici anni fa in occasione del secondo documentario della serie Observational Film, «Mental». Cos’è che dopo tanto tempo ha riacceso l’interesse intorno a quest’uomo?

Nel 2018 una delle pazienti del Dr. Yamamoto mi fece sapere che il dottore era sul punto di andare in pensione. Mi ha invitato a riprendere la sua lezione di pensionamento, e in qualche modo mi ha spinto a fare un film su di lui. Quello è stato il punto d’inizio. Ho girato in tutto sette giorni, è stato molto veloce. In realtà sono stati cinque giorni a marzo e due giorni a luglio. Avevo previsto di girare per un periodo più lungo,. Poi però è successo che un giornalista della stampa locale che mi seguiva fin dai tempi di Mental e che mi è stato sempre dietro anche per i primi giorni delle riprese di Zero, mi ha chiesto un’intervista per scrivere un articolo prima ancora che il film fosse finito. Gli ho risposto che era troppo presto, che non sapevo ancora niente del film, ma nel dirlo mi son messo a descrivere quello che avevo già girato e click! Ho capito in quel preciso momento che in effetti avevo già tutto quello di cui avevo bisogno.

Per il montaggio credo di aver poi lavorato sette, otto mesi.

Cosa c’è di centrale nel modo in cui il titolo «Zero» illumina il film nel suo complesso?

Prima di tutto c’è il riferimento diretto alla prima scena del film, quando il Dr. Yamamoto parla di discesa a zero. Non è solo una cosa detta a un paziente, lo dice anche a se stesso. Ho pensato che quella poteva essere l’idea giusta per il titolo. Zero è una parola che ammette molte interpretazioni diverse, una parola enorme; ognuno ha un’idea o un’interpretazione diversa di che cosa sia zero. È anche un esercizio filosofico, ho pensato fosse molto appropriato.

C’è anche un legame diretto con la sua esperienza di meditazione Vipassana.

Sì, assolutamente. Negli ultimi tempi mi ci sono dedicato anche più seriamente che in passato. L’estate scorsa io e Kiyoko (Kashiwagi, moglie e comproduttrice di Soda) abbiamo fatto un corso di un paio di settimane e da allora meditiamo tutti i giorni, insieme, per un, ndr) ora. Sì, decisamente zero ha un collegamento anche con questo.

Credo sia utile sapere qualcosa di più delle condizioni di salute della signora Yoshiko, la moglie del dottor Yamamoto e coprotagonista del film.

Ha l’alzheimer. La scorsa estate l’abbiamo trovata molto peggiorata rispetto a quando l’avevamo incontrata l’ultima volta, l’estate precedente: era su una sedia a rotelle, aveva difficoltà persino a parlare.

A proposito degli inserti in bianco e nero, sono riprese girate per «Mental», giusto? È tutto materiale inedito?

No, non è tutto inedito: ho girato Mental nel 2005 e nel 2007, il materiale più vecchio risale alle riprese del 2007. Il materiale dedicato a Yoshiko San è tutto inedito.

Quella breve scena girata in una cucina? Si tratta di un flashback in piena regola, credo sia la prima volta che ne usa uno.

Sì, non l’ho mai usato prima, ma è stato per necessità, sentivo che altrimenti l’immagine di Yoshiko San non sarebbe stata completa. Voglio dire, niente è mai del tutto completo, ma qui non saremmo stati neppure vicini a una qualunque completezza, seppur vaga.

La preoccupazione principale era che la sua immagine nel film non rappresentasse la persona che avevo conosciuto quindici anni prima, attiva, lucida, autonoma. Per questo ho pensato d’inserire anche il materiale girato nel 2007 e così sono riuscito a far accedere lo spettatore al suo passato.

In questo film il tempo – che nei suoi film ha sempre avuto un ruolo centrale – sembra usato in un modo nuovo. Nel suo cinema c’è un legame diretto tra la sua pratica di meditante, il valore che dà alla contemplazione e l’atto di osservare implicato nel suo lavoro di filmmaker. Ora sembra che questo rapporto si sia espanso e approfondito, e che questo sia avvenuto soprattutto attraverso un nuovo uso del tempo.

Suona strano, ma ho cercato di meditare con la mia videocamera. Meditare significa essere consapevoli, essere consapevoli di ogni minimo movimento, ogni più piccolo cambiamento, ogni segnale intorno a sé. È l’esercizio della sensibilità rispetto alle cose più piccole che ci circondano: notarle, ingrandirle a dismisura, sentirle e riconoscerne l’esistenza. Essere in accordo con esse. Durante le riprese e durante il montaggio non ho avuto paura di prendermi il mio tempo, di fermarmi a lungo sui dettagli, quelli che apparentemente sembrano insignificanti, banali perfino, ma che non lo sono affatto in realtà.

In uno dei suoi primi cortometraggi, negli anni della scuola di cinema a New York, c’è un collegamento diretto, una citazione e un tributo ad Antonioni. Antonioni è famoso per i suoi così detti «tempi morti», momenti statici, non narrativi. Non è affatto la prima volta che nei suoi film ci sono passaggi di questo genere, ma questa volta mi sembra si sia concentrato particolarmente su questi momenti «fermi».

Sì, certo, ha ragione. È proprio quel che ho tentato di fare. «Tentato» è un po’ fuorviante, perché non è che stessi davvero tentando. È stata una conseguenza della meditazione e del tentativo di cogliere qualsiasi cosa fosse intorno a me. Il risultato penso sia la registrazione dei momenti di cui parla e che poi quei momenti sia stato pronto a metterli nel film. Quegli stessi momenti si potrebbe coglierli senza rendersene conto, perché la camera è un dispositivo meccanico in fondo. Ma se mentre si monta non si ha in testa quel genere di concezione, di atteggiamento, li si mettono da parte, non li si usa, si può facilmente rischiare di non notarli neppure. Per questo film invece non ho avuto problemi a usarli senza alcun timore. Usare questo genere di materiale di solito fa molta paura.

Ho chiesto di Antonioni perché trovo molto interessante e a suo modo divertente il fatto che ci sia stato questo riferimento all’inizio della sua carriera e che poi si ritrovi oggi a lavorare su qualcosa di molto simile a una delle sue cifre…

In effetti l’origine della mia fascinazione per Antonioni sta proprio nel fatto che nei suoi film ci sono i passaggi di cui parla.

Restando sul tema del tempo, il suo cinema è sempre, tra le altre cose, centrato sulle relazioni e sullo stare insieme, sul comunicare e condividere. In questo più che in qualsiasi altro dei suoi precedenti film sembra che le relazioni siano basate sul donarsi reciprocamente tempo, sul tempo come dono. E mi pare sia vero anche per la relazione tra lei e le persone che racconta nei suoi film.

Sì, sono pienamente d’accordo. È così tra il Dr. Yamamoto e i suoi pazienti e tra il dottore e sua moglie, e può essere vero in effetti per qualsiasi altra relazione. Mi piace molto quest’idea, la ringrazio.

Grazie a «Mental» ho scoperto quale sia la scarsa considerazione di cui godono i pazienti psichiatrici nella società giapponese. Non so però ancora quale sia il ruolo e l’eventuale riconoscimento sociale riconosciuto dai medici che lavorano con questi pazienti in Giappone.

Il Dr. Yamamoto è un pioniere. È stato tra i pionieri che negli anni Sessanta iniziarono a lavorare perché gli ospedali psichiatrici potessero essere strutture aperte. Tutte le strutture di cura psichiatrica all’epoca erano letteralmente chiuse con lucchetti che i pazienti non avevano il potere di aprire liberamente. Il dottore diede il via a un processo democratico e dialettico per iniziare ad aprire le strutture psichiatriche, fondando così un esempio che sarebbe stato seguito in tutto il resto del paese, iniziando una sorta di reazione a catena. Io non ne sapevo niente quando iniziai a girare Mental. Durante le riprese si riferivano tutti a lui come a una specie di divinità, di buddha; attirava la loro stima e la loro fiducia incondizionata, tanto che iniziai a chiedermi chi fosse questa figura così riverita. Dopo l’uscita del film ho iniziato a capire meglio quanto anticonvezionale fosse questo dottore e quanta poca paura di fare cose anticonvenzionali avesse. Capii che era l’unico psichiatra con il quale avrei potuto fare quel film in Giappone, forse addirittura nel mondo.

Questo è il nono della Observational Film Series, i suoi lungometraggi documentari realizzati tutti rispettando un decalogo manifesto alla base di un metodo messo a punto da lei stesso. Una sorta di grande atlante sul Giappone contemporaneo, sulla politica, la società, l’economia. Sembra allora che «Zero» sia anche il ritratto di una generazione, della sua eredità. Il finale – la visita solitaria al cimitero insieme alla moglie – è anche una sorta di metafora generazionale del Giappone di oggi in cui la generazione del Dr. Yamamoto sta per scomparire senza aver potuto trasferire il proprio lascito alle generazioni successive? Parliamo del finale del film.

Mentre giravo il Dr. Yamamoto un giorno mi disse: domani devo andare al cimitero. Era l’equinozio di primavera, periodo durante il quale i giapponesi fanno visita ai cimiteri dove salutano i propri defunti, è una tradizione. Il dottore stava per andare in pensione, dunque questo sarebbe stato un film sul commiato e anche sul morire. Un giorno, il dottore morirà, è inevitabile, non solo per lui, per chiunque. Il suo tempo si sta avvicinando alla fine e tutti quelli che gli sono intorno devono farci i conti e accettarlo. Anche i pazienti dovevano fare i conti con questo commiato.

Tutti dobbiamo passare attraverso l’invecchiamento e la morte. La propria morte ma anche quella di quelli che ci stanno intorno, le persone alle quali vogliamo bene. Come affrontare questo destino? È stato il mio più grande interrogativo da quando da ragazzo ho iniziato gli studi religiosi all’università. Così mentre giravo gli incontri del Dr. Yamamoto con i suoi pazienti, all’improvviso mi è stato chiaro che ero davanti a un reciproco commiato. Mentre giravo piangevo. Quando il dottore ha menzionato il cimitero ho avuto un sussulto e ho pensato che sarebbe stata un’occasione potenzialmente molto interessante. Già mentre riprendevo ho capito che avevo ragione e molto presto mi sono detto: questa sarà la scena finale del film, non può che essere così.

Soprattutto la sequenza di loro due che se ne vanno mano nella mano. Qualunque cosa fosse venuta prima di quella scena, avevo comunque il mio film. Perché è molto profonda e mostra la relazione tra il Dr. Yamamoto e Yoshiko San: quel lungo percorso dalla macchina al cimitero, pulire le tombe e andar via, è quasi una metafora di tutta la loro vita insieme. Ho subito capito che stavo girando qualcosa d’importante.

Dunque l’idea dello zero sembra avere a che fare anche con la morte, con il morire.

Sì, certo, implica anche questo.

Quali commenti ha fatto il Dr. Yamamoto quando ha visto il film?

L’abbiamo visto insieme, in pochissimi, a casa sua. Non ha fatto nessun commento vero e proprio, ma so che il film gli è piaciuto perché durante tutto il tempo della visione sorrideva. I pochi commenti erano concentrati sulle condizioni della moglie, che stava molto meglio all’epoca delle riprese. Sicuramente una delle ragioni per cui il dottore ha così amato il film è per questo, perché gli ha permesso di rivedere la moglie in condizioni di salute molto migliori.

Rispetto al posto, al ruolo di questo film all’interno della serie degli Observational Film?

Credo che nei miei primi film – Campaign e Mental – la mia mentalità fosse ancora molto condizionata dall’esperienza nel documentario televisivo e anche dal cinema di Frederick Wiseman. In un certo senso quelli li considero ancora film a tema. A un certo punto ho capito che dovevo passare a un modello diverso, il modello cinematografico. Tendevo anche a separarmi dalla realtà che raccontavo e questo – ora l’ho capito – è sbagliato. Devo essere parte della realtà che racconto, così a partire da Peace ho iniziato a non cancellare la mia presenza dai miei film. Non è così semplice disfarsi dell’abitudine a lavorare come un filmmaker televisivo, della mentalità del giornalista. Gradualmente, ogni volta che mi son trovato a lavorare a un film nuovo ho cercato di “sbucciare” via questa mentalità, uno strato dopo l’altro, un film dopo l’altro. Nel film precedente a Zero, Inland Sea, sono convinto fosse quasi del tutto eliminata e in questo nuovo mi piace pensare che sia sparita. Di questo sono contento, mi sento come liberato. Mi sento molto più sicuro: non serve riprendere chissà quali avvenimenti straordinari per fare un film; tutto quel che serve è aprire gli occhi, ascoltare attentamente e rendersi pronti per registrare qualsiasi cosa si riesca a notare.

Mi sembra che i miei film stiano migliorando e di questo mi rallegro.