In un attimo, sospeso e infinito, l’immagine sembra come liberarsi dei contorni che la definiscono, per galleggiare nello spazio dello sguardo, in cerca di un lembo di terra – o di corpo – cui ancorarsi. Come ne Lo strano caso di Angelica, l’immagine si rivela essere quell’attimo, quel frammento – di percezione o di vita – che sfugge, per forza di cose, alle definizioni che di essa si danno.

L’immagine, nell’ultimo de Oliveira, sembra offrirsi come un battito di palpebre o lo scatto di un otturatore. Eppure, anche nei suoi lavori più fluviali e romanzeschi, de Oliveira è riuscito a conservare alle immagini dei suoi film una vulnerabilità che rimanda direttamente al lavoro che le pone in essere.

Il principio dell’incertezza che fonda tutto il suo cinema, e in particolare, i suoi ultimi lavori, sovente corti brevissimi, folgoranti come il segmento di Centro historico, riguarda il rapporto che l’immagine necessariamente intrattiene con la sua matrice. In maniera giocosa de Oliveira si ferma davanti alla statua di Alfonso I come a un’immagine cristallizzata a sua volta riprodotta all’infinito da turisti armati di macchina fotografica, come se la storia del cinema non potesse che reinventarsi sempre daccapo.

Un gioco, o poco più, eppure estremamente indicativo delle strategie adottate da de Oliveira per (ri)mettere costantemente in discussione lo statuto dell’immagine. Ciò che determina lo spazio, meglio: il campo, nel quale si muove il principio dell’incertezza, è quel luogo, mobile, dove il lavoro di chi costruisce l’immagine s’intreccia con il reale e tutte le altre immagini che sono già state prodotte e, soprattutto, viste. De Oliveira possiede una consapevolezza acutissima della posizione della immagine nell’insieme del reticolo delle relazioni che la legano allo sguardo e al mondo. L’immagine, pur essendo il prodotto di un lavoro, produce altre immagini come per partenogenesi. Una produzione però, si badi bene, di segno diametralmente opposto all’ideologia del visibile. Non sorprende, infatti, che nei titoli dei film di de Oliveira dell’ultimo decennio compaiano, inseguendosi e creando rimandi, specchi e misteri, mondi invisibili e ombre, il visibile e l’invisibile, ricordandoci così che l’improbabile non è impossibile. Come se nella filmografia di de Oliveira si verificasse uno scarto che dai luoghi, la valle di Abramo, il convento, l’inizio del mondo, il porto dell’infanzia e il ritorno a casa, sempre costeggiando le parole e l’utopia, si approdasse al mistero, primo e ultimo, ma evidente, chiaro, dell’immagine.

L’immagine, dunque, nei suoi ultimi lavori, diventa ancora più misteriosa, opaca. Non più potentemente epifanica come avevamo imparato ad amarla. O meglio non solo epifanica. La fragilità del lavoro che permette alla grana dell’immagine di vibrare per darsi come epifania. In questa danza ritrovata, in realtà mai smarrita, ma abbracciata nell’ultimo decennio con un piacere ludico addirittura sorprendente, ammirato, ma anche con una malinconia disincantata, de Oliveira ritrova il piacere del cinema delle origini. Una riscoperta del mondo, una sua reinvenzione che si nutre della convinzione, che forse il mondo non è più il mondo.

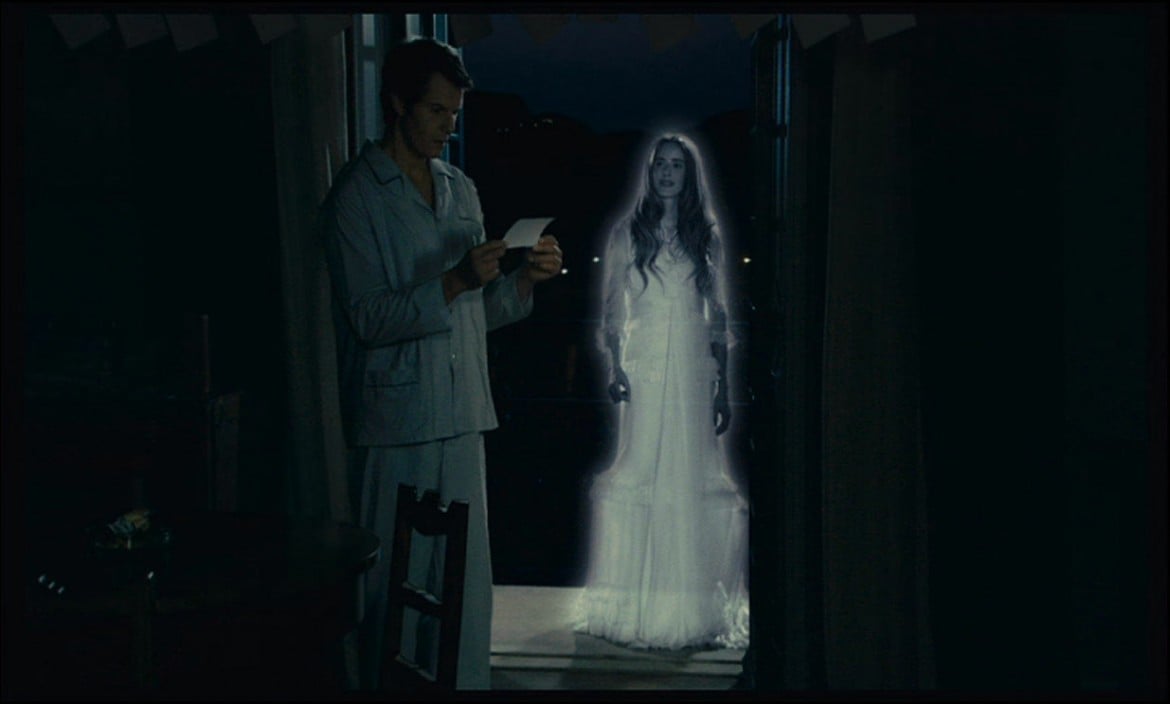

Un mondo misterioso come Cristoforo Colombo, un enigma dentro un altro, o un morto che, al pari di Angelica, riesce a sfidare l’otturatore della macchina fotografica, evocando l’indicibile e l’invisibile, prima di tornare a volare fra le coltri della notte come se Murnau avesse appena terminato di filmare il suo Faust. De Oliveira scopre, nell’ultimo decennio della sua instancabile attività, un’immagine più fragile e, proprio per questo, tanto più preziosa. Un’immagine che si è posta l’imperativo etico di interrogare il visibile del nostro tempo per ritrovare il pulsare della novità. Come se dietro il sorriso mai stanco di de Oliveira si celasse la convinzione che il cinema, quello che ogni fotogramma della sua filmografia ha sempre evocato, non l’avessimo ancora visto.