De Angelis: gesti, battiti per restituire Baudelaire

Nel 1982, quando pubblica le prose di Poesia e destino, Milo De Angelis traccia anche una sorta di genealogia del tragico, che dalla Grecia antichissima e dall’India – da Eschilo e dalla Bhagavad Gita – arriva fino al Novecento, includendo Dino Campana o Paul Celan. Dentro quella costellazione abitano, in effetti, tutti i suoi principali phares, in particolare i poeti che avevano avuto, non a caso, un ruolo fondamentale anche per il gruppo raccolto intorno a Niebo (la rivista cui, sul finire degli anni settanta, De Angelis ha impresso un segno indelebile).

Vi si incontrano, per esempio, Hölderlin e Lucrezio, mentre per la Francia – un paese decisivo per le sorti della moderna lirica europea – l’astro più visibile, a quell’altezza, è senz’altro Rimbaud (un Rimbaud in bilico fra due dimensioni che rimarranno sempre fondamentali per De Angelis, cioè l’adolescenza e la fiaba). Il nome di Charles Baudelaire non spunta mai, invece, in questo cerchio ristretto.

Eppure, guardando meglio, si troverà che soprattutto in questi ultimi anni quel nome è riecheggiato più volte. A Claudia Crocco, per esempio (in un’intervista che si legge ne La parola data, Mimesis, 2017, pp. 69-96) De Angelis ha ricordato l’amore di uno dei suoi interlocutori privilegiati – Franco Fortini – per la poesia baudelairiana. E in quella stessa occasione ha rivelato che il titolo Somiglianze – il suo libro d’esordio, 1976 – è un «richiamo a Baudelaire» (probabilmente pensando a una lirica-sinonimo come Correspondances e insieme al «mon semblable», al lettore-fratello della prima poesia delle Fleurs, che si ritrova senz’altro nel desiderio deangelisiano, nell’«idea fissa di trovare il mio simile, il fratello, il compagno di squadra e di poesia»).

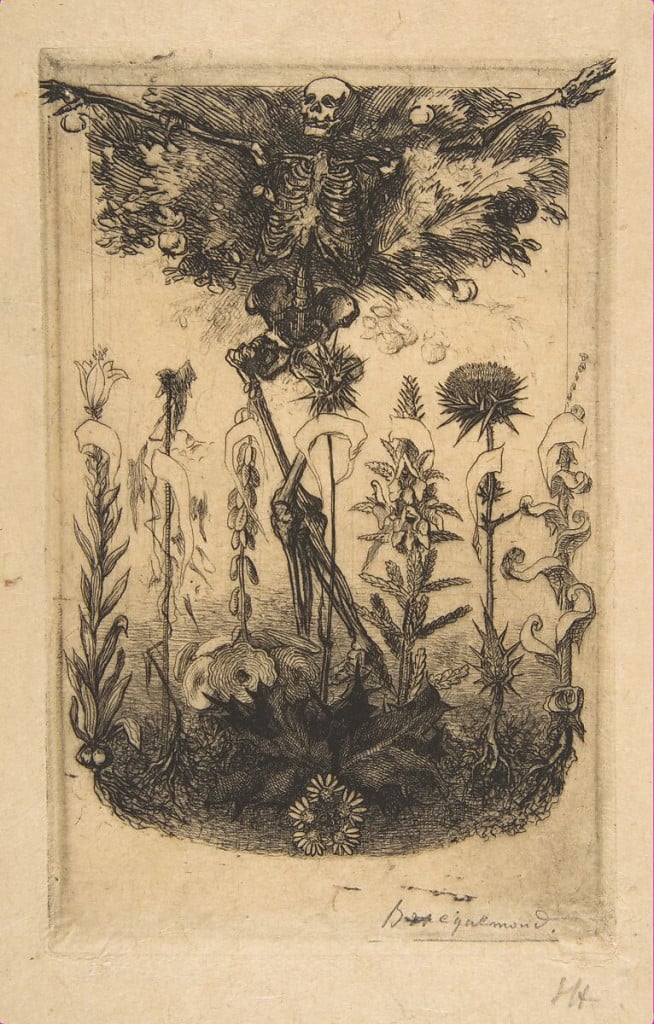

Tanto più è allora suggestiva, adesso, l’uscita de I fiori del male di Baudelaire (Mondadori «Lo Specchio», pp. 433, € 22,00). E quella titolatura – I fiori del male seguiti dal nome del loro poeta, mentre è il traduttore a intestarsi frontalmente la dimensione autoriale – può lasciar pensare immediatamente a un profondo esercizio di appropriazione, magari a una sorta di riscrittura. Niente di tutto ciò: come già accadeva per la versione dell’intero De rerum natura – licenziata nel 2022, sempre per Mondadori – questo è anzitutto un esercizio di grande rispetto.

Nel corpo a corpo con Lucrezio a colpire era anzi, fra il resto, quello che si potrebbe chiamare il passo indietro del traduttore: il De Angelis che nei decenni precedenti aveva voltato in italiano alcuni frammenti del poema, raggruppandoli tematicamente e qua e là forzando l’originale latino (sono le prove consegnate a Sotto la scure silenziosa, SE, 2005) sembrava in qualche modo avvertire la responsabilità della versione integrale, adottando così una qualche forma di sordina.

Qualcosa di analogo sembra avvenire con questo suo Baudelaire. Per entrambe le traduzioni – quella lucreziana e quella baudelairiana – si può cercare una buona didascalia, forse, proprio in una pagina del già citato Poesia e destino. Penso in particolare al capitolo dedicato appunto alle Leggi della traduzione, nel quale De Angelis riflette sull’ipotesi di «accompagnare un testo (…) lasciandolo respirare in solitudine»: «Ma forse, traducendo, più che scomparire bisogna essere già scomparsi…».

In questa versione dei Fiori è intanto la sintassi a risultare plasticamente modellata sull’originale, sostenuta da un ritmo che si scava la propria via nella ferrea bellezza del verso francese, in cerca di una pronuncia il più possibile naturale. Lo si avverte specialmente in certi attacchi, come in Le flacon («Il est de forts parfums…»): «Esistono profumi forti…» (da confrontare con Raboni: «Per certi profumi, violenti…»; o un altro poeta-traduttore come Ortesta: «Così intensi sono quei profumi…») o il primo verso di Semper eadem: «D’où vous vient, disiez vous, cette tristesse étrange»: «“Perché mai” dicevate “questa tristezza strana”» (Raboni); «Questa strana tristezza, dicevate, di dove viene» (Ortesta, anche lui spostando e ricombinando i sintagmi). E invece De Angelis, linearmente: «“Da dove ti viene” dicevi “questa strana tristezza”».

Più in generale, sembrano soprattutto le scelte lessicali a rivelare la firma d’autore. Si prenda una lirica capitale come A una passante: la scena è occupata dall’apparizione di una donna maestosamente luttuosa, che solleva l’orlo della gonna «d’une main fastueuse», un’immagine che De Angelis risolve così: «con un gesto sovrano».

È solo un segno minimo, ma a chi conosca la sua poesia viene in mente, intanto, che una parola come «gesto» è una specie di mot-clé, da Somiglianze («Compiendo il gesto dove il fiume è profondo…», nell’attacco de Le sentinelle) alle raccolte più recenti («Noi lì e il gesto ovunque» in Tema dell’addio, 2005), e così via. Oppure, si veda L’uomo e il mare («Homme libre, toujours tu chériras la mer…»): per il gouffre cui è paragonato lo spirito dell’io non si sceglie il più letterario e atteso abisso (ampiamente sfruttato dai traduttori, da De Nardis a Raboni) ma il «baratro» (da accostare alla Stefanella deangelisiana, la «ragazza dei baratri e dei bar»); mentre il «battito» che traduce poco sotto, addomesticandolo, la rumeur del cuore, è di nuovo una parola-cifra, ad altissima frequenza nel De Angelis poeta in proprio.

Anche temi e diciamo pure archetipi contano in questo dialogo con Baudelaire. Non solo la città, che abbiamo imparato a riconoscere come luogo-chiave della lirica moderna, dalle Fleurs du mal in poi, «imperiosa protagonista» che «domina la scena», come si legge nella «Nota introduttiva» al volume). C’è almeno un secondo motivo che merita di essere proseguito. Il traduttore ci ricorda che «non si era mai vista, prima di questo libro, una sfilata così inebriante di creature femminili», delle quali ci propone un fulmineo, ricco catalogo, nel quale trovano spazio anzitutto le «donne singolari, anomale, eccentriche: la gigantessa, la maledetta, l’amazzone, la spettrale, la saffica delicata e quella virile, la signora bella e vuota, la signora che emana splendore, la ballerina simile a un serpente…».

Non si può non pensare a come l’amazzone, per esempio, sia una figura ritornante della lirica deangelisiana: ancora in Poesia e destino, suggestivamente, l’unica citazione diretta da Baudelaire riguarda Sisina, la douce guerrière, come è definita nelle Fleurs (LIX), che «devant les suppliants sait mettre bas les armes» («sa abbassare le armi davanti a chi la supplica»: così la traduzione). E forse proprio l’elemento muliebre può aiutare il lettore a cogliere qualche altro contatto fra poeta tradotto e poeta traduttore. Penso, per esempio, a un campione come Fleurs XXIV: «Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne, / ô vase de tristesse, ô grande taciturne, / et t’aime d’autant plus, belle, que tu me fuis…»; cui risponde De Angelis: «Io ti adoro come la volta notturna, / mio vaso di tristezza, mia grande taciturna, / e più mi sfuggi, mia bella, e più ti amo…» (un prelievo ben esposto, peraltro, nella quarta di copertina del volume).

Mentre l’io avvolge con il proprio desiderio il tu femminile (vedi i possessivi mio/mia, del tutto assenti nel testo francese), il lettore si ricorda di quell’aggettivo che troneggia nell’invocazione baudelairiana – taciturna – che nei versi di De Angelis è sempre e soltanto al femminile, e ritorna di raccolta in raccolta, come una lunga nota tenuta: dalla «taciturna delle colline» di Distante un padre (1989) alla «taciturna della camionale» di Biografia sommaria (1999), fino alla moglie Giovanna Sicari, «nuda e taciturna» nel già citato Tema dell’addio. È un esempio minimo di un gioco finissimo di sovrapposizioni e intrecci, quasi invisibile o appena sussurrato. Eppure, ad ascoltarlo attentamente, nella voce del maggior lirico della modernità si insinua ora l’eco di un’altra voce, capace di ridare forma a un canto nel quale «tutto, persino l’orrore, diventa incantesimo».