Sedici anni fa Cesare Segre proponeva un «ritorno alla critica» che rinunciasse alle ambizioni di sistemazione teorica a favore della «pratica dell’interpretazione». Era una replica a se stesso, perché la critica gli era sembrata irrimediabilmente in crisi otto anni prima, con quel Notizie dalla crisi che aveva posto una pietra tombale sull’attività speculativa degli uomini e donne di lettere. Nato come filologo, Segre aveva progressivamente abbracciato la teoria, fino a produrre i magistrali I segni e la critica e Le strutture e il tempo, nei quali l’intreccio tra metodi e testi era sempre proposto in maniera problematica, senza applicazioni meccaniche. Filologia e filosofia erano tuttavia in antitesi nel dibattito culturale italiano almeno dal momento in cui Benedetto Croce aveva contrapposto «ogni meschino copiatore di testi e collettore di varianti e scrutatore di dipendenze tra i testi e congetturista del testo genuino» agli uomini «di scienza e di critica»: di lì era nata la polemica tra filologi e antifilologi, culminata nel grido vociano di philologia delenda est, che portava Croce più tardi a una correzione di rotta nel tentativo di mediare tra i due poli. Segre si collocava dunque in una lunga tradizione, quella del crocianesimo ‘corretto’, radicata nella vichiana unione di filologia e filosofia, già rivendicata da Lanfranco Caretti in un saggio famoso, Filologia e critica, e di recente riattualizzata da Massimo Cacciari con la lectio magistralis su Filologia e filosofia. Riportando quella che Croce aveva chiamato la «mutria pedantesca» a una cornice di pensiero critico, Segre evitava tanto le secche della filologia pura quanto i voli pindarici della critica astratta: con i due libri sulla crisi, tuttavia, sembrava virare di nuovo verso un’interpretazione fondata soprattutto sulla fedeltà al dettato testuale. «Pedanti» e «geniali», insomma, restavano polarizzati, come se le varie mediazioni non avessero mai veramente sciolto l’antitesi.

Fastidio per l’accademia

Questo sfondo è necessario per affrontare oggi la lettura dell’ultimo libro di Michele Dantini, dall’ambiziosissimo titolo di Arte e sfera pubblica. Il ruolo critico delle discipline umanistiche (Donzelli, pp. 408, euro 37,00): un libro su altri libri, sull’interpretare e il tradurre, sull’esercizio pedagogico e democratico della critica. Dantini parte dal fastidio verso la torre d’avorio di un’accademia ripiegata su se stessa (nel nome dello «specialismo») e ridotta all’osservazione dei dati di fatto (contrabbandata per «competenza»), incapace di confrontarsi col suo senso disciplinare e sociale: è mai possibile che chi ha scelto, venti o trent’anni fa, di studiare lettere e filosofia per una passione ideale nata dalle letture sui banchi di scuola si debba oggi trovare in mezzo a persone che si occupano solo di ricostruire testi o attribuire opere? Dove sono finite le idealità, spirituali e civili, che hanno animato quella scelta? Come si colloca, soprattutto, un lavoro come il suo nel panorama di una cultura che come universitari ci vede dediti a questioni marginali e come intellettuali ridotti a specialisti lontani dalla sfera pubblica? Non possiamo che essere prigionieri della forbice e rassegnarci all’alternativa tra pedanti e geniali? Convinto che il suo lavoro non sia pedantesco, perché la critica ha una funzione civile di sfida all’esistente nel nome della volontà di introdurre punti di vista diversi, Dantini si propone di dimostrare attraverso una serie di letture dedicate a grandi maestri della teoria d’arte che erudizione e interpretazione possono convivere all’interno di un progetto che parta dall’oggetto estetico per costruire un senso di comunità.

L’opera d’arte ha per definizione, dice Dantini, una funzione emotiva, che sta nel produrre un effetto sullo spettatore: che l’effetto non sia solo emozionale, ma anche conoscitivo, nulla toglie al fatto che il punto di partenza è uno shock, l’incontro con un nuovo o inaspettato che determina quella curiosità senza la quale l’operazione estetica non ha valore. Perciò il critico, a fini comunitari, è più importante dell’artista (su cui comunque esercita la critica) e più importante del ricercatore (grazie a cui comunque fonda la critica): partendo dall’osservazione di Hannah Arendt che «l’ambito pubblico è costituito dai critici e dagli spettatori, non dagli attori e dai produttori», e collocandosi nell’humus di Weimar, Dantini rivendica il gesto di chi vuole trasformare una conoscenza (l’erudizione) in comunicazione (l’arte) attraverso l’esperienza di un fare che è un interrogarsi costante sul senso che l’opera assume nel dialogo che di volta in volta istituisce col suo pubblico. Proprio perciò l’esercizio della critica è patrimonio pubblico e va affidato a un critico che non sia né mero conoscitore senza consapevolezza della sua funzione di mediazione né puro venditore di fumo nell’esigenza di aderire al mercato: il professore, alla fine, che è l’unica figura che può evitare l’uno e l’altro rischio nel nome di una dedizione né sacrale né promozionale.

Duchamp e Leonardo

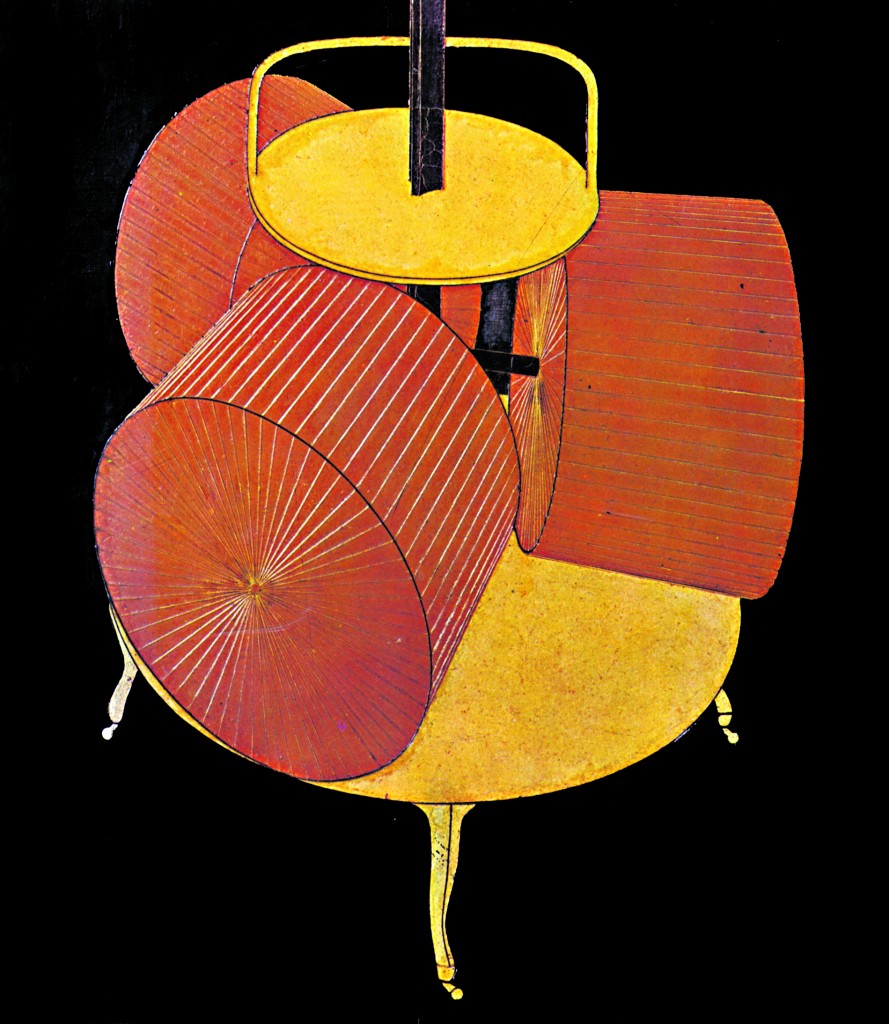

A sostanziare questo discorso Dantini propone l’esperienza di cinque grandi critici e storici dell’arte, Panofsky, Warburg, Gombrich, Longhi e Baxandall, che hanno tutti in comune il fatto di essersi occupati di Rinascimento: essendo Dantini soprattutto un contemporaneista, la cosa può sorprendere, ma la chiave sta nel fatto che i primi tre critici scelti, appartenendo alla diaspora ebraico-tedesca, hanno acquisito rispetto al loro oggetto quel distacco e quell’interesse che vengono dall’esperienza dello sradicamento. Proprio perché non potevano più occuparsi di arte nazionale e dovevano andare alla ricerca dell’universale, Panofsky, Warburg e Gombrich hanno potuto costruire quell’idea di nazione «sovranazionale e neotradizionalista», come diceva Hoffmansthal, che è probabilmente il contributo più produttivo che la critica può dare alla sfera pubblica: la creazione di una comunità di amici, «nel senso di un’amicizia che è fondata sulla destinazione alla missione poetica ventura», come diceva Heidegger commentando Hölderlin, in cui l’antico è sguardo rivolto al futuro proprio perché un futuro lo ha già avuto (come dimostrano anche i dialoghi di Duchamp con Leonardo, Picasso con Rembrandt e Manzoni con Bernini discussi nella seconda parte, con analisi en artiste). «Perché cimentarsi con qualcosa di così difficile e incongruo come la testualizzazione di un’opera d’arte se non a fini di dialogo?», scriveva del resto Baxandall, che l’autore elegge a padrino.

Figura più che concetto

Nelle opere più teoriche dei critici selezionati (da Sul problema della descrizione e interpretazione del senso dell’opera d’arte figurativa di Panofsky al Gombrich di Arte e illusione e al Longhi di Proposte per una critica d’arte), Dantini va a riscoprire il richiamo alla «passione», all’«emozione» e all’«impegno civile». Sembra di assistere, allora, al di là delle specifiche analisi, che spostano la percezione di tutti i critici studiati (più interessati alla dimensione «morfologica» che a quella «simbolica», in un predominio della figura sul concetto), a un ritorno all’ipotesi crociana ‘corretta’, debitamente aggiornata, ma in fondo sempre lì, intramontabile rivendicazione borghese di sintesi tra filologia e filosofia (Dantini è un normalista), in cui l’obiettivo di «oltrepassare il limite specialistico per ricondurre l’arte all’utilità per la vita» andrà perseguito «nel modo più avveduto e scientificamente attendibile»: borghese, perché la funzione di mediazione dell’intellettuale nella costruzione del discorso pubblico moderno è stata soprattutto quella di garantire a tutti la partecipazione ideale a un progetto comune nel quale i borghesi continuavano a essere privilegiati e gli altri ambivano a esserlo. Alimentando il sogno del progresso sociale, si confermava il modello del potere costituito, cui gli ammessi avrebbero dato nuovo sostegno in quanto prova del funzionamento del paradigma: a patto che restassero sempre gli esclusi a poter sognare l’ascesa, in un circuito perenne di potenti ed emarginati cui il poeta-vate, prima, e l’intellettuale al servizio del popolo, poi, davano garanzia di continuità. Il solito libro antipedantesco per stare dalla parte dei pedanti, infine? Ricchissimo e coraggioso, ma pure iniziatico e certo ipertrofico, sul crinale tra militanza intellettuale e affondi analitici, questo di Dantini non rinuncia alla proposta: né legislatore né mediatore (d’après Bauman), il critico non sarà più l’interprete delle ragioni della storia o l’ingranaggio di una macchina di cui non conosce i meccanismi, ma si troverà a essere sempre un po’ artista in prima persona, creatore di una sfida che propone al suo lettore (un po’ con il Croce prima della correzione). Completa il libro una serie di inviti alla lettura («Dieci libri colti contro la pedanteria») perché chi è d’accordo con quest’ipotesi di critica al di là di un’arte affidata agli eventi di massa possa cominciare a orientarsi: non i ferri del mestiere (come faceva Ezio Raimondi in Tecniche della critica letteraria), ma degli interlocutori del pensiero. Perché le cose si possano vedere da un altro punto di vista.

Come conciliare geniali e pedanti? Un saggio di Dantini

Michele Dantini, "Arte e sfera pubblica", Donzelli. Dantini insegue un modello critico capace di «ricondurre l’arte all’utilità della vita», oltre lo steccato dello specialismo. Ma ricade nell’antica sintesi di filologia e filosofia

Marcel Duchamp, «Macinatrice di cioccolato, n. 2», 1914, Filadelfia, Museum of Art, Louise e Walter Arensberg collection

Michele Dantini, "Arte e sfera pubblica", Donzelli. Dantini insegue un modello critico capace di «ricondurre l’arte all’utilità della vita», oltre lo steccato dello specialismo. Ma ricade nell’antica sintesi di filologia e filosofia

Pubblicato 7 anni faEdizione del 12 febbraio 2017

Pubblicato 7 anni faEdizione del 12 febbraio 2017