Pubblicato 4 mesi faEdizione del 21 aprile 2024

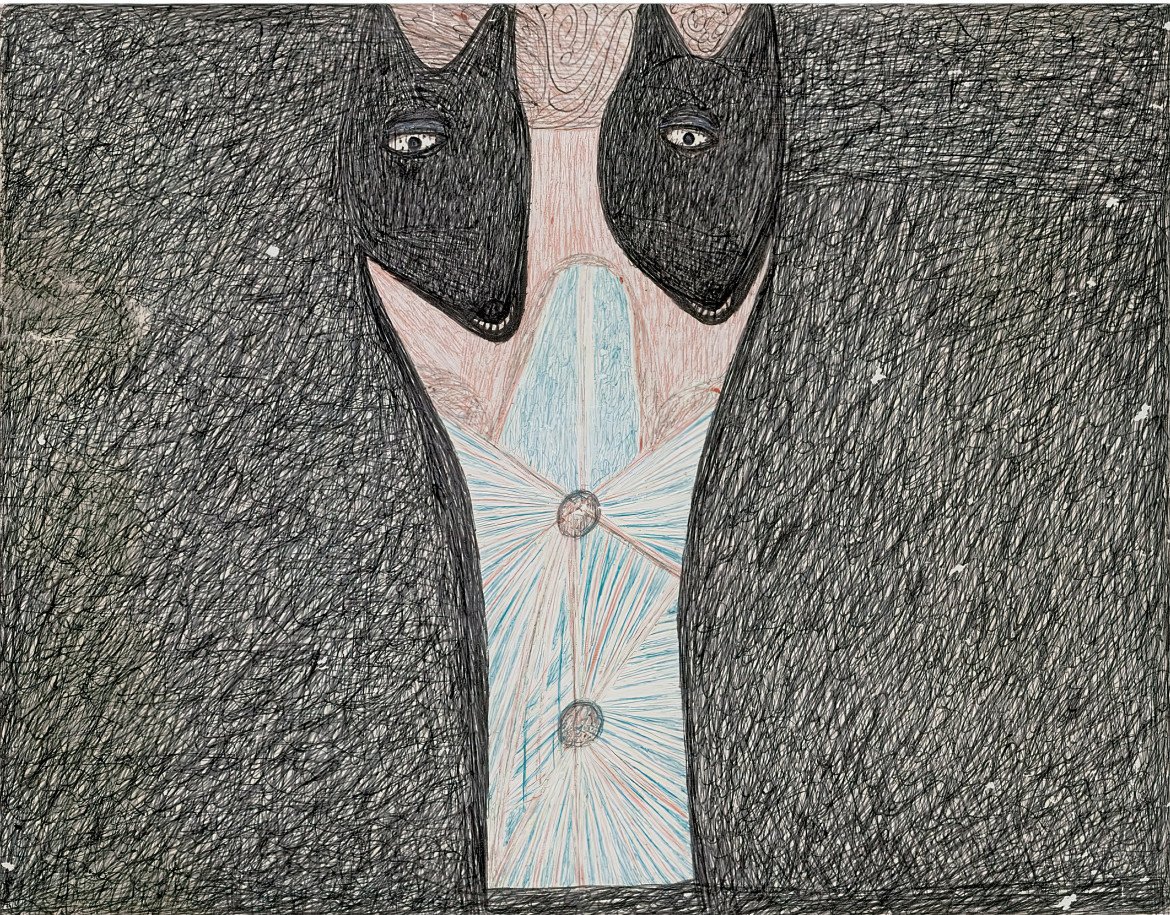

Era il 1978 e, all’apertura del corso su Giovanni Battista Piranesi, Maurizio Calvesi disse parole che mi colpirono molto. Secondo Calvesi, lo storico dell’arte poteva porre all’oggetto dei suoi studi domande di ogni genere, ma le questioni relative alle motivazioni primarie dell’arte – il perché, sin dall’infanzia, gli esseri umani, messi di fronte a un foglio di carta, disegnino un’immagine, senza essere mai stati educati a farlo – dovevano rimanere sullo sfondo perché, così radicali, erano di pertinenza, più che dello storico d’arte, dell’antropologo, dello psicoanalista o del sociologo. L’art brut invece ci mette di fronte proprio alle questioni fondamentali...