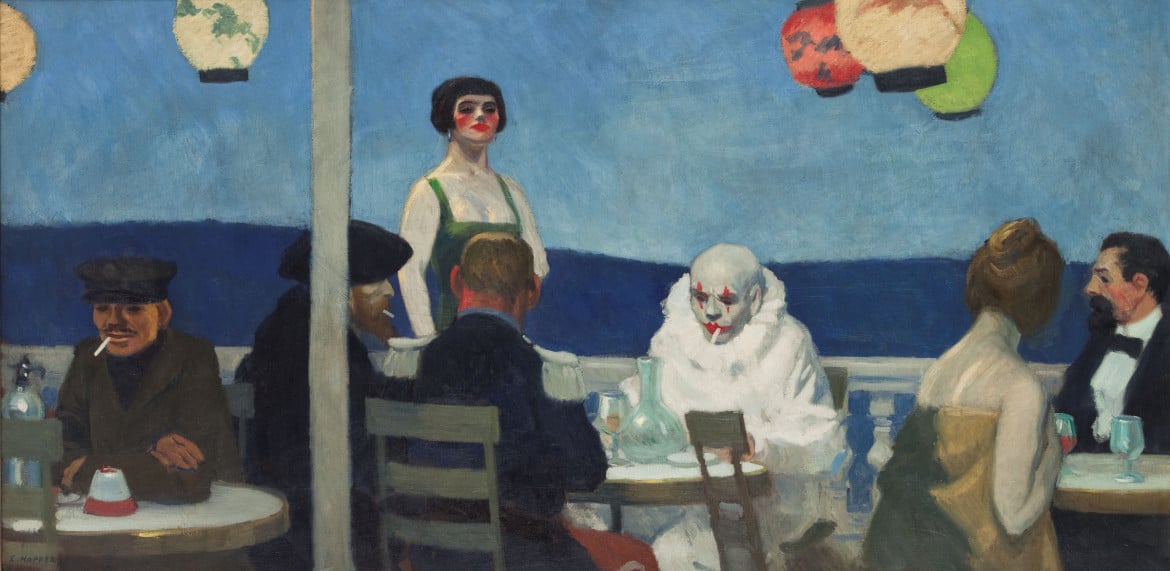

Nel 2020, presentando il suo cortometraggio Two or Three Things I Know About Edward Hopper alla Fondazione Beyeler di Basilea, Wim Wenders affermava che ogni quadro di Hopper gli pareva un fermo immagine da un film mai girato: pertanto, non poteva fare a meno di domandarsi quale storia celasse e che cosa accadesse oltre l’attimo fissato nel dipinto. «La cosa che mi colpisce di più nella pittura di Hopper è che nei suoi quadri sembra sempre che stia per accadere qualcosa che alla fine non accade mai. La forza del lavoro di Hopper è questa tensione che lo spettatore deve interpretare», concludeva. Proprio questa «tensione» e la raffigurazione del senso di attesa che permea il lavoro del pittore americano sono alla base del romanzo di Christine Dwyer Hickey, La moglie di Hopper (traduzione di Sabrina Campolongo e Alessandra Patriarca, Paginauno, pp. 403, € 25,00), autentico tour de force narrativo in cui la scrittrice irlandese cerca di riprodurre in parole la cifra stilistica di Hopper, ovvero il gioco di luci che ne caratterizza l’opera, la luce netta e decisa che taglia le immagini, calda quando l’attesa è positiva, gelida quando, isolando i personaggi, ne suggerisce l’alienazione, creando una sensazione di disagio velata di sfumature surreali.

Ambientando l’azione a Cape Cod nell’estate del 1950, Dwyer Hickey immagina che Hopper e la moglie Josephine, in vacanza nella loro casa presso Truro, conoscano la famiglia della facoltosa signora Kaplan che, oltre alla matura lady, famosa per le sue opere di beneficenza, comprende la figlia Katherine, eterea creatura gravemente malata, la nuora Olivia, giovane e attraente vedova di guerra, il nipotino Richie, un bambino eccessivamente compito, che non riesce a elaborare il lutto per la morte del padre, e Michael, un orfano tedesco adottato da una modesta coppia di New York, invitato a passare l’estate al Cape per fare compagnia al solitario Richie.

Se gli Hopper, litigiosi e insoddisfatti –lui afflitto da un blocco di creatività; lei frustrata per aver sacrificato le proprie ambizioni artistiche al successo del marito – sfogano le loro delusioni in violente esplosioni di rabbia, anche i due bambini non riescono ad andare d’accordo e, mentre Michael imbastisce un’amicizia improbabile con la nevrotica signora Acca (così tutti chiamano Josephine), il pittore è impressionato dall’enorme solitudine di Richie. Sui rapporti di forza nella coppia Hopper e le relazioni tra gli adulti e i bambini si sviluppa la trama del romanzo, mentre il paesaggio, colto nei minimi dettagli cromatici e spaziali, e osservato secondo svariate angolature, circoscrive il senso di mistero e di attesa che, proprio come in un quadro di Hopper, attraversa l’intera vicenda, enfatizzando l’incomunicabilità dei personaggi.

Il romanzo è narrato attraverso molteplici prospettive: il punto di vista cambia più volte all’interno di ogni capitolo. Se il discorso indiretto libero della signora Hopper si rifà a pensieri e situazioni realmente accadute di cui l’autrice è venuta a conoscenza tramite i diari e le lettere di Jo Hopper (personalità complessa e contraddittoria, una femminista che disprezza le donne e ha l’animo, ma non il talento, di un’artista) per entrare nella mente del pittore, la scrittrice gioca invece con i colori, i mutamenti di prospettiva e i contrasti di luce che ne caratterizzano i dipinti. «Il quadro è un autoritratto in cerca di sé stesso …Tutte le risposte sono sulla tela», ha dichiarato Hopper. E Dwyer Hickey costruisce proprio a partire dai suoi quadri il particolare modo di mettersi in relazione con lo spazio, gli oggetti e le persone che affascina chi incontra il pittore, ma ingelosisce la sua frustratissima consorte.

Nelle sezioni dedicate a Michael, infine, la scrittrice mostra una sorprendente capacità di penetrare la psiche infantile, già manifestata nel romanzo che la ha dato popolarità in Irlanda, Tatty, tutto filtrato dallo sguardo di una bambina di otto anni: e come Tatty cresceva confusa in una famiglia disfunzionale, Michael deve fare i conti con i traumi della guerra, la perdita non solo dei genitori, ma anche del suo paese e della sua lingua, e le immagini di morte che lo tormentano nel sonno. Non meno difficile è la situazione di Richie, bullizzato dai coetanei e trascurato dalla madre. Non stupisce che uno dei capitoli del romanzo si intitoli, con ironico riferimento al mito tedesco delle «donne delle macerie», Die Trummerfrauen: al contrario delle donne che alla fine della seconda guerra mondiale sgombrarono dai detriti le città tedesche distrutte dai bombardamenti, tanto le ricche signore che ruotano attorno a Villa Kaplan quanto Jo Hopper si rivelano, da ultimo, incapaci, di liberare i ragazzi dai fantasmi del passato.

La struttura del romanzo, organizzato come una partitura musicale, è ispirata alla suite dei Pianeti di Gustav Holst: ai sette movimenti della suite corrispondono i sette capitoli del libro, quattro dei quali – II portatore di guerra, Venere, Mercurio e Il portatore di allegria – ne conservano persino i titoli. L’ottima traduzione di Sabrina Campolongo e Alessandra Patriarca riesce nella non facile impresa di mantenere la musicalità del testo, restituendo al contempo la brillantezza degli elementi visuali.