Il rituale della visita alle Vallicelle era rimasto a lungo lo stesso. A cominciare dalla dose di mistero, quasi di clandestinità, che aleggiava sull’incontro. Appuntamento verso sera a un angolo di strada di Pontedera, dove ti caricava un’automobile per portarti, lungo strade che non facevano in tempo a diventare davvero campagna, a una cascina un po’ isolata. Una casa grande e squadrata, dall’esterno poteva apparire disabitata – tutta buia, le finestre chiuse da cui non filtravano luci. Si saliva al piano superiore su per una scala posteriore, dai gradini sbrecciati. Si entrava in un piccolo atrio quadrato che dava sulla cucina, di una povertà meticolosamente preservata, però una povertà da dopoguerra, senza la severa grazia delle vecchie case contadine. Il pavimento di mattoni malmesso. Su lati pochi arredi, un vecchio frigorifero Rex, un piccolo fornello a gas. Al centro della stanza una lampada mandava poca luce su un tavolo a cavalletti, con due panche di fianco.

LO SPAZIO TEATRALE ricavato nel granaio era invece una sala bianca luminosissima, a terra il quadrato di un lucido parquet rossiccio. Non un filo di polvere. Come a dire che tutta l’attenzione qui era concentrata sul lavoro. Avevo immaginato che dovesse essere simile a questa la sala del Teatr 13 Rzedow, il teatro «delle 13 file», a Opole, dove era nato il laboratorio di Jerzy Grotowski negli anni sessanta del secolo scorso. Le stesse pareti nude, la stessa mancanza di separazione fra attori e spettatori che fu una delle idee guida della rivoluzione teatrale di quegli anni. Ricordo che la prima volta che si era venuti qui ci si era tolte le scarpe.

La prima volta era stato nel 1988. Non c’era stato ancora il crollo del muro, il sipario di ferro che dal dopoguerra divideva in due l’Europa. Ero stato invitato insieme a Andre Gregory e la moglie Mercedes, che tutti però chiamavano Chiquita, vecchi amici di Grotowski dai tempi delle avventure «parateatrali» nei boschi della Polonia e altrove. Lui regista dell’avanguardia teatrale newyorkese, in quel periodo stava preparando quel Vanja che trasportava la commedia di Cechov «sulla 42ma strada» e sarebbe poi diventato il bellissimo film di Louis Malle; lei filmaker, aveva documentato buona parte della recente ricerca di Grotowski. Invitati come ospiti e non spettatori, dicevo, testimoni dell’ultima fase di lavoro di colui che era il maestro riconosciuto di più di una generazione, in una serata che si sarebbe prolungata fino a tardi davanti a un dolce e una bottiglia di Brunello. Mi era sembrato di stare un po’ dentro un altro film di Louis Malle, My dinner with Andre, la lunga conversazione su vita e arte del regista Gregory con l’attore Wallace Shawn a cena nello storico Café des Artistes di Manhattan, perfettamente ricostruito all’interno di un albergo di Richmond, in Virginia, in attesa di ristrutturazione.

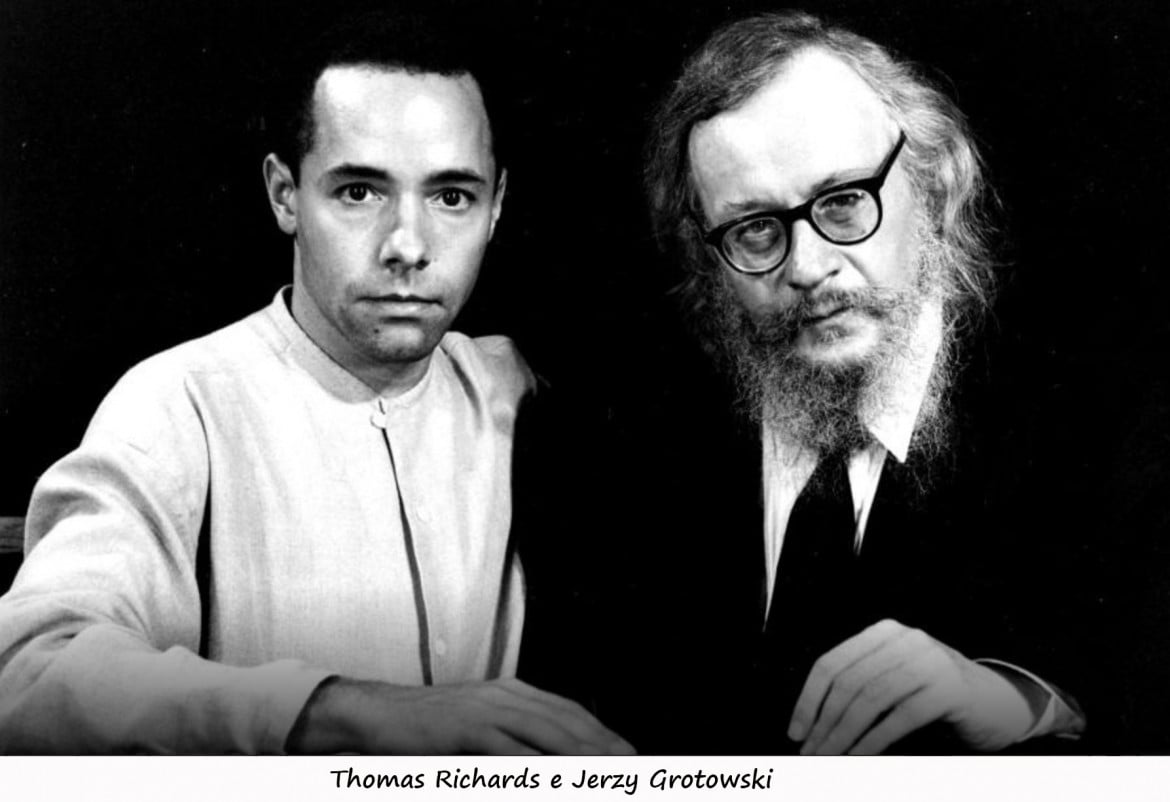

GROTOWSKI era brillante e ironico. Commenti sul lavoro. Anche molte chiacchiere sulle loro vecchie conoscenze comuni come la cara Farah Diba, promotrice per un decennio del grandioso festival di Shiraz, in Persia, poi spazzato via come tante altre cose dalla furia intollerante della rivoluzione islamica. Da qualche tempo il maestro polacco si era allontanato dal teatro come rappresentazione. Teacher of performer si definiva ora. Isolato dal mondo, aveva aperto il suo Workcenter a Pontedera, grazie all’ospitalità offerta dal Centro per la sperimentazione e la ricerca teatrale, e qui si dedicava alla trasmissione della propria esperienza a un numero limitato di allievi. Non più un lavoro pubblico; non si trattava di un lavoro destinato a dare risultati spettacolari, neppure alla distanza. Un rituale era piuttosto l’azione a cui avevo assistito, o meglio la nascita di un rituale, forse con qualche punto di contatto con il voodoo haitiano, visto come punto di convergenze di molteplici antiche culture. E fra i giovani allievi di allora era già presente Thomas Richards, che tempo dopo Grotowski aveva associato alla guida del Workcenter, erede designato di quell’esperienza.

POCHI GIORNI FA, Thomas Richards ha annunciato la chiusura del Workcenter. Era stato via parecchi mesi, nella seconda metà dell’anno scorso, una lunga tournée in Sudamerica insieme al suo numeroso gruppo. Forse un modo per supplire in qualche modo alle difficoltà causate da un’epidemia che ha disgregato una pratica di lavoro fondata sulla prossimità. O per cominciare a prendere le distanze dal nome stesso di Grotowski. C’era di mezzo la ridefinizione del rapporto con il Teatro nazionale della Toscana, principale sostenitore dell’attività; l’impossibilità di mantenere la squadra di partecipanti ogni anno al percorso di formazione nello spazio di lavoro delle Vallicelle. Ma al di là delle motivazioni immediate, pare di cogliere nella lunga lettera di commiato di Thomas Richards il senso della conclusione di un’esperienza proseguita per 35 anni, coerente con la volontà del maestro di non farsi museo. Sulla soglia non solo simbolica dei 60 anni, Richards si sente giunto a un punto di inevitabile trasformazione del proprio percorso nelle arti performative, in parallelo alla scelta di Mario Biagini, a lungo compagno di questa avventura, di disconnettersi dal Workcenter per iniziare un processo di lavoro indipendente, portando a compimento una biforcazione in corso da più di un decennio. L’Occidente blocca lo sviluppo dei fenomeni culturali perché ognuno vuole affermare se stesso o congelare la conoscenza ricevuta – mi aveva detto un’altra volta Grotowski. Il Workcenter gli è stato fedele fino in fondo.